職場でのコミュニケーション不全の原因と改善策!管理職が実践すべき対策とは

リモートワークの普及や働き方の多様化により、職場におけるコミュニケーション不全が深刻な課題となっています。上司と部下の間で意思疎通がうまくいかない、情報共有が不十分で業務にミスが生じる、チーム内の雰囲気が悪化するなど、コミュニケーション不全はさまざまな形で現れ、組織に大きなリスクをもたらします。

特に管理職の方々はコミュニケーションを活性化させたいと思いながらも、働き方の多様化により思うようにいかないことも多く、コミュニケーション不全を起こしてしまっていることもあります。こうした状況が続くと、社員のエンゲージメント低下、早期離職の増加、高ストレス状態の蔓延など、組織全体の生産性や健全性に深刻な影響を及ぼします。

しかし、コミュニケーション不全は適切なアプローチによって解消できる問題です。本記事では、職場でコミュニケーション不全が起こる根本的な原因を探り、それを改善するための具体的な方法を解説します。心理的安全性の構築やEQ(感情マネジメント力)の向上など、最新の知見に基づいた実践的なアプローチと、管理職がすぐに実行できる具体的な行動計画をご紹介します。

コミュニケーション不全を解消し、風通しの良い活力ある組織づくりを目指しましょう。

▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。

▼職場コミュニケーションの改善策については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.コミュニケーション不全は「職場単位」で解消しよう

- 2.コミュニケーション不全とは?職場に潜む危険なサイン

- 3.コミュニケーション不全がもたらす、組織への深刻なリスク

- 4.コミュニケーション不全を引き起こす5つの根本原因

- 5.コミュニケーション不全を解消する管理職の具体的行動

- 6.リモートワーク時代のコミュニケーション不全解消法

- 6.1.オンラインミーティングを効果的に活用する具体的テクニック

- 6.2.非同期コミュニケーションを成功させるルール作り

- 6.3.リモート環境でも信頼関係を構築するための日常的実践

- 6.4.バーチャルオフィスを活用する

- 6.5.共通での出社日をつくる

- 7.コミュニケーション不全改善のカギとなる自己理解と他者理解

- 8.コミュニケーション不全を解消するには「職場単位」のワークショップが最適

- 8.1.「職場単位」が効果的な理由

- 8.2.ワークショップの概要

- 9.コミュニケーション不全の解消にはLIFO®がおすすめ!

- 10.会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

- 11.まとめ:コミュニケーション不全を乗り越え、活力ある組織を構築しよう

コミュニケーション不全は「職場単位」で解消しよう

組織内のコミュニケーション不全の最も効果的な改善アプローチは「職場単位」での取り組みとなります。なぜなら、組織内のコミュニケーションは複数の人間が関わる「関係性」の問題だからです。そのため、コミュニケーション不全の解決には個人の努力だけでは不十分です。

組織内のコミュニケーション不全は、単なる個人間の問題ではなく、企業の生産性や従業員のエンゲージメントに直接影響を与える深刻な課題です。特に多様な働き方が広がる現代の職場では、コミュニケーション不全が原因で情報伝達の混乱やチームワークの低下、さらには人材流出といった問題が発生しています。

本記事では、コミュニケーション不全の定義から始まり、組織に及ぼすリスク、根本的な原因、そして管理職が実践すべき具体的な改善策、職場単位でのワークショップの概要まで、体系的に解説します。リモートワーク環境での対応策や、自己理解・他者理解の重要性についても触れながら、職場のコミュニケーション文化を変革するためのヒントをお届けします。

コミュニケーションの活性化に関する問い合わせはこちらから!

コミュニケーション不全とは?職場に潜む危険なサイン

コミュニケーション不全とは、組織内で情報や意思の伝達が適切に機能していない状態を指します。単なる情報不足ではなく、メンバー間のコミュニケーションの質や頻度、方法などに問題がある状態です。

特に現代の職場環境ではリモートワークなどの普及により、コミュニケーション不全が潜在的に進行していることも少なくありません。これを放置すると、組織全体のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす可能性があります。

コミュニケーション不全が発生する現代の職場環境

現代の職場環境は、デジタル化やリモートワークの普及により大きく変化しています。テレワークやハイブリッドワークが一般化し、対面でのコミュニケーションの機会が減少することで、コミュニケーションの質が低下するケースが増えています。

また、業務の専門化や複雑化により、部署間の連携が難しくなっている点も見逃せません。さらに、世代間ギャップによるコミュニケーションスタイルの違いも、職場でのコミュニケーション不全を引き起こす要因となっています。

こうした環境変化に対応するためには、意識的なコミュニケーション戦略の見直しが不可欠です。

コミュニケーション不全を示す、組織内の典型的なサイン

コミュニケーション不全は、さまざまな形で組織に表れます。最も典型的なサインとしては、同じ情報に対する解釈の違いから生じる混乱や、重要な情報が一部のメンバーにしか共有されていない状況が挙げられます。

また、会議で積極的に発言する人が限られている、上司に相談しづらい雰囲気がある、部署間の連携がスムーズでないといった状況も、コミュニケーション不全の兆候です。

特に注意すべきサインには以下のようなものがあります。

|

これらのサインが見られる場合は、組織内のコミュニケーションに何らかの問題が生じている可能性が高いでしょう。

多様な働き方の中で増加するコミュニケーション課題

多様な働き方が推進される現代において、コミュニケーション課題はより複雑化しています。

リモートワークやフレックスタイム制の導入により、メンバー全員が同じ時間・場所で働くことが少なくなり、リアルタイムでの情報共有や意思疎通が難しくなっています。また、異なる勤務形態や勤務時間のメンバーが混在することで、情報格差が生じやすくなっています。

さらに、デジタルツールを介したコミュニケーションでは、表情や声のトーンといった非言語コミュニケーションが伝わりにくく、誤解が生じやすいという特徴があります。文化的背景や世代によるコミュニケーションスタイルの違いも、多様化する職場では大きな課題となっています。

このような環境では、意識的にコミュニケーションの質と量を確保するための工夫が必要です。

コミュニケーション不全がもたらす、組織への深刻なリスク

コミュニケーション不全は一見するとささいな問題に思えるかもしれませんが、放置することで組織に深刻なダメージをもたらします。その影響は業務効率の低下から人材流出まで幅広く、企業の持続的な成長を脅かす要因となり得ます。

組織のリーダーは、これらのリスクを正確に理解し、早期に対策を講じることが重要です。

コミュニケーション不全から生じる業務効率低下と情報伝達ミス

コミュニケーション不全が最も直接的に影響するのは、日々の業務効率と情報の正確性です。

情報が適切に共有されないことで、同じ作業の重複や齟齬が生じ、貴重な時間とリソースが無駄になります。また、重要な情報が必要なタイミングで必要な人に届かないことで、意思決定の遅延や誤った判断につながるケースも少なくありません。

例えば、プロジェクトの進捗状況や変更点が適切に共有されないことで、チームメンバーが古い情報に基づいて作業を進め、後から大幅な修正が必要になるといった事態も発生します。

こうした非効率な業務プロセスは、最終的に納期遅延やクオリティーの低下、さらには顧客満足度の低下にもつながります。情報伝達の不足は、単なる内部問題にとどまらず、企業の対外的な評価にも影響を及ぼす重大なリスク要因なのです。

コミュニケーション不全が引き起こす心理的安全性の崩壊とストレス

コミュニケーション不全は、職場の心理的安全性を大きく損なう要因となります。

必要な情報が共有されない、自分の意見や提案が聞き入れられないといった状況が続くと、メンバーは不安や孤立感を抱くようになります。こうした環境では、失敗を恐れて新しいアイデアを出さなくなったり、問題を隠したりする傾向が強まります。

また、コミュニケーション不全によって生じる誤解や摩擦は、職場のストレスレベルを高める大きな要因となります。明確な指示がない中で働くことによる不安感、認められないことへの不満、対人関係の悪化など、さまざまなストレス要因が蓄積していきます。

こうしたストレスは、メンタルヘルスの問題や休職、さらには職場でのハラスメント問題にまで発展するリスクをはらんでいます。心理的安全性が損なわれた職場では、創造性や挑戦意欲も低下し、組織の革新力が失われていく危険性があります。

▼職場での心理的安全性については下記で詳しく解説しています。

⇒心理的安全性が職場の生産性を決める!?高い組織の特徴やメリット、高める方法など解説!

コミュニケーション不全によるエンゲージメント低下と離職率上昇

コミュニケーション不全が長期化すると、従業員のエンゲージメント(組織への帰属意識や仕事への熱意)が著しく低下します。

自分の仕事の意義や組織のビジョンが明確に伝わらないと、メンバーはモチベーションを維持できなくなります。また、自分の貢献が正当に評価されないと感じることで、仕事への情熱や組織へのコミットメントが失われていきます。

こうしたエンゲージメントの低下は、最終的には人材の流出につながります。特に優秀な人材ほど、コミュニケーションが健全な環境を求めて転職を選択する傾向があります。

実際、多くの離職理由調査では、「上司や同僚とのコミュニケーション不足」や「評価や期待が明確に伝えられない」といった要因が上位に挙げられています。

人材の流出は、知識やスキルの損失だけでなく、採用・育成コストの増加など、経営面でも大きな損失をもたらします。組織の持続的な成長のためには、コミュニケーション不全によるエンゲージメント低下と離職率上昇のリスクを真摯に受け止め、対策を講じることが不可欠です。

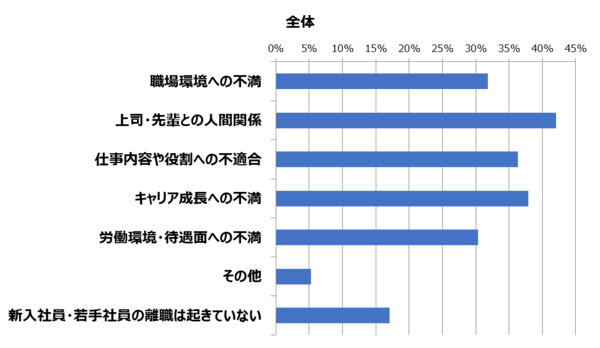

【参考】「新人・若手の定着~育成戦略に関する調査」

弊社では「新人・若手の定着~育成戦略に関する調査」を行いました。(調査期間:2025/1/17~1/30、有効回答:264件)

その中で、新入社員・若手社員の離職の理由を聞いています。

「貴社における新入社員・若手社員の離職理由として、どのような要因が大きいと考えていますか?」

最も回答が多かった要因が「上司・先輩との人間関係」で42%でした。

次いで、「キャリア成長への不満」が38%、「仕事内容や役割への不適合」が36%でした。

「新入社員・若手社員の離職は起きていない」と回答した組織の内、従業員数300名以下の回答割合が21%で最多でした。

▼調査結果の詳細は下記で詳しく解説しています。

⇒【調査レポート速報!】「新人・若手の定着~育成戦略」に関する調査結果を公開!

▼エンゲージメントを高める施策については下記で詳しく解説しています。

⇒エンゲージメントを高める18の施策とは?─効果的な取り組みと成功ポイントを解説!

コミュニケーション不全を引き起こす5つの根本原因

コミュニケーション不全の表面的な症状に対処するだけでは、根本的な解決にはなりません。真の改善のためには、その背後にある根本原因を理解し、それに対処することが重要です。

ここでは、現代の職場でコミュニケーション不全を引き起こす、5つの主要な根本原因について解説します。

他者への関心の薄れ

コミュニケーション不全の最も基本的な原因の1つが、他者への関心の薄れです。業務の専門化や効率化が進む中で、メンバー同士が互いの仕事内容や状況に関心を持たなくなり、必要最低限の情報交換だけで業務を進めようとする傾向が強まっています。

他者への関心が薄れると、相手の表情や反応から読み取れるはずの微妙なサインを見逃したり、相手が本当に必要としている情報を提供できなかったりします。また、相手の立場や状況を考慮せずに一方的に情報を伝えることで、真の意思疎通が図れなくなります。

他者への関心を高めるためには、日常的な対話の機会を増やし、業務に関する情報交換だけでなく、相手の価値観や考え方、日常生活などにも目を向けることが大切です。相手を1人の人間として理解しようとする姿勢が、コミュニケーションの質を高める第一歩となります。

「自分さえよければ」という意識の蔓延

組織内で「自分さえよければ」という意識が広がると、情報の囲い込みや選択的な情報共有が行われるようになり、全体のコミュニケーション不全につながります。

自分の評価や利益を優先するあまり、チーム全体にとって重要な情報を意図的に共有しなかったり、自分に都合の良い情報だけを選んで伝えたりする状況が生まれます。

この問題は、組織の評価システムや報酬体系が個人の成果に偏重している場合に特に顕著になります。チームの成果よりも個人の成果が重視される環境では、協力よりも競争が促進され、情報共有のインセンティブが働きにくくなるのです。

この意識を改善するためには、個人の成果だけでなくチーム全体の成果を評価する仕組みを取り入れ、情報共有や協力行動が適切に評価される文化を醸成することが重要です。

また、リーダーが率先して情報をオープンに共有する姿勢を示すことも、組織文化の変革に大きく寄与します。

「忙しさ」を理由にした対話の回避と仕組み不足

現代の職場では、業務の多忙さを理由にコミュニケーションの時間を確保できないケースが増えています。

「忙しい」という状態が常態化すると、対話は後回しにされ、最低限の情報伝達だけで業務が進められるようになります。しかし、この「効率化」が実は非効率を生んでいることに気付かないのです。

また、多くの組織では、効果的なコミュニケーションを促進するための仕組みや制度が不足しています。定期的なミーティングの設定や情報共有のルール、フィードバックの機会など、コミュニケーションを支える基本的な仕組みが整っていないことが、コミュニケーション不全の原因となっています。

この課題に対処するためには、コミュニケーションを「業務の一部」として明確に位置づけ、そのための時間と仕組みを意識的に確保することが必要です。どんなに忙しい時期でも、コミュニケーションを取ることを優先事項として確保すべきです。

また、デジタルツールを活用した非同期コミュニケーションの方法も積極的に取り入れていくことが効果的です。

職場における心理的安全性の不足

心理的安全性とは、チーム内で自分の意見や疑問、失敗を安心して共有できる環境のことを指します。この心理的安全性が不足している職場では、メンバーは本音を話すことをためらい、表面的なコミュニケーションに終始するようになります。

心理的安全性が低い組織の特徴としては、批判や否定が頻繁に行われる、失敗に対するペナルティーが厳しい、特定のメンバーの意見が無視される、といった状況が挙げられます。こうした環境では、重要な情報や懸念事項が適切に共有されず、問題の早期発見や創造的な解決策の創出が難しくなります。

心理的安全性を高めるためには、リーダーが率先して自身の弱みや失敗を共有すること、メンバーの意見に真摯に耳を傾けること、失敗を学びの機会として捉える文化を醸成することなどが重要です。また、定期的なフィードバックの機会を設け、建設的な対話が行われる場を意識的に作り出すことも効果的です。

▼心理的安全性の低い上司の特徴については下記で詳しく解説しています。

⇒心理的安全性が低い上司との関係改善の方法とは? 特徴や原因から解説!

アンコンシャス・バイアスが与える対人関係への影響

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)は、私たちが自覚せずに持っている先入観や固定観念のことです。このバイアスは、コミュニケーションの質や頻度、内容に大きな影響を与えます。

例えば、特定の部署や役職、年齢層、性別などに対する無意識の偏見によって、特定のメンバーとのコミュニケーションを無意識に避けたり、軽視したりすることがあります。

また、自分と似た人とはコミュニケーションを取りやすく、異なるバックグラウンドを持つ人とのコミュニケーションを無意識に避ける「類似性バイアス」も、組織内のコミュニケーション不全に影響します。

アンコンシャス・バイアスに対処するためには、まず自分自身のバイアスに気付くことが第一歩です。多様な背景を持つメンバーと対話の機会を意識的に増やし、自分の中にある固定観念に挑戦することが重要です。

また、組織としてダイバーシティ&インクルージョンの研修を実施し、メンバー全体がバイアスについて学び、それを乗り越えるための方法を共有することも効果的です。

▼ダイバーシティ&インクルージョンについては下記で詳しく解説しています。

⇒ダイバーシティ&インクルージョンとは?意味や違い・取り組み事例

コミュニケーション不全を解消する管理職の具体的行動

コミュニケーション不全の改善には、管理職のリーダーシップが不可欠です。管理職がまず率先して行動を変え、チーム全体のコミュニケーション文化を変革していくことが重要です。

ここでは、管理職が実践できる具体的なアクションについて解説します。

メンバーに対してあいさつ・声掛けを行う

一見単純なことですが、日常的なあいさつや声掛けは、コミュニケーションの基盤を作る重要な要素です。管理職から積極的に「おはようございます」「お疲れさまです」などの声掛けを行うことで、対話の敷居を下げ、コミュニケーションが取りやすい雰囲気を醸成します。

特に、メンバーの表情や様子に変化があった際には、「調子はどうですか?」「何か手伝えることはありますか?」など、具体的な声掛けを行うことが効果的です。この小さな行動が、メンバーが困ったときに相談しやすい環境づくりにつながります。

リモートワーク環境では、オンラインチャットでの「おはよう」メッセージやビデオ会議開始時の簡単な雑談など、意識的に声掛けの機会を作ることも大切です。形式的なあいさつではなく、相手を気にかけている姿勢を伝えることを心がけましょう。

朝礼・夕礼の機会を設ける

短時間でも定期的な朝礼・夕礼を設けることは、チーム内の情報共有とコミュニケーションの活性化に大きく貢献します。朝礼では、その日の予定や重要事項の共有、各メンバーの簡単な業務予定を確認することで、チーム全体の方向性を合わせることができます。

夕礼では、その日の成果や課題、翌日への引き継ぎ事項などを共有し、問題の早期発見や迅速な解決につなげることができます。15分程度の短い時間でも、定期的に実施することで大きな効果が期待できます。

ポイントは、一方通行の情報伝達ではなく、メンバー全員が発言できる機会を確保すること、そして形骸化させないために定期的に内容や進行方法を見直すことです。リモートワーク環境でも、オンラインツールを活用して同様の機会を設けることが重要です。

週次で振り返りミーティングを行う

週に1度、30分から1時間程度の振り返りミーティングを実施することで、日々の業務に埋もれがちな重要な課題や改善点を発見することができます。

このミーティングでは、単なる業務報告ではなく、「何がうまくいったか」「何が課題だったか」「次週どう改善するか」といった点に焦点を当てることが重要です。

効果的な振り返りミーティングのポイントは以下の通りです。

|

振り返りの文化が定着すると、メンバー間の理解が深まり、問題解決のスピードが上がるだけでなく、心理的安全性も高まっていきます。

定期的な1on1ミーティングを行う

管理職とメンバーの一対一で対話をする1on1ミーティングは、コミュニケーション不全を解消する強力なツールです。通常の業務の中では話せない悩みや提案、キャリアに関する相談など、より深い対話が可能になります。

効果的な1on1ミーティングを実施するためのポイントには、以下のようなものがあります。

|

1on1ミーティングを通じて信頼関係を構築することで、日常的なコミュニケーションの質も向上し、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

意識的に雑談を増やす

業務に直接関係のない雑談は、一見無駄に思えるかもしれませんが、実はチームの心理的安全性を高め、コミュニケーションを活性化させる重要な要素です。雑談を通じて、メンバーの人となりや価値観を知ることで、業務における理解や共感も深まります。

管理職ができる雑談の機会創出としては、以下のような取り組みが効果的です。

ミーティングの前後に5分程度の雑談タイムを設ける

ランチタイムを活用した、気軽な会話の場を作る

オンライン環境では、業務以外の話題を共有できるチャットチャンネルを設ける

ただし、雑談を強制すると逆効果になる場合もあるため、自然な流れの中で雑談が生まれる環境づくりを心がけることが大切です。

▼職場での雑談の効果については下記で詳しく解説しています。

⇒職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!

心理的安全性について学び、その重要性を職場でメッセージする

コミュニケーション不全を解消するためには、管理職自身が心理的安全性の概念やその重要性について理解し、チームにも伝えていくことが重要です。

心理的安全性とは、チーム内で自分の意見や疑問、失敗を安心して共有できる環境のことで、イノベーションや高いパフォーマンスの基盤となるものです。

管理職がまず実践すべき行動としては、以下のようなものがあります。

|

心理的安全性の高いチームでは、メンバーが自由に意見を交換し、創造的な解決策を生み出すことができるようになります。

管理職がこの概念の重要性を理解し、日々の行動で示していくことが、コミュニケーション不全の根本的な解決につながります。

▼リーダーに求められる心理的安全性については下記で詳しく解説しています。

⇒心理的安全性を高めるリーダーシップのあり方とは?リーダーの覚悟がカギ!

職場でワークショップを企画・実行する

コミュニケーションスキルの向上や相互理解を深めるためのワークショップは、チーム全体のコミュニケーション改善に大きな効果をもたらします。特に、日常業務から離れた環境で行うことで、新たな視点や気付きが生まれやすくなります。

効果的なワークショップの例としては、以下のようなものがあります。

|

ワークショップを企画する際は、チームの課題や目標に合わせたテーマ設定が重要です。また、外部講師を招くだけでなく、チーム内でのファシリテーターを育成することで、継続的な改善活動につなげることができます。

ワークショップで得た学びを日常業務に定着させるためには、フォローアップのセッションを設けるなど、継続的な取り組みが不可欠です。

▼コミュニケーションワークショップについては下記で詳しく解説しています。

⇒コミュニケーションワークショップとは?実施方法からおすすめ6選まで解説!

リモートワーク時代のコミュニケーション不全解消法

リモートワークやハイブリッドワークが一般化する中、従来の対面を前提としたコミュニケーション方法だけでは不十分になっています。物理的な距離がある環境では、コミュニケーションの質と量を維持するために、より意識的な工夫と新たなアプローチが必要です。

ここでは、リモート環境におけるコミュニケーション不全を解消するための実践的な方法を紹介します。

オンラインミーティングを効果的に活用する具体的テクニック

オンラインミーティングは、リモート環境での主要なコミュニケーション手段ですが、対面と同じように進行すると効果が半減します。効果的なオンラインミーティングを実現するためには、その特性を理解した上での工夫が必要です。

まず、会議の目的と議題を事前に明確に共有し、参加者が準備できるようにします。また、長時間の会議は集中力が続かないため、60分以内を目安に区切り、必要に応じて休憩を入れることが重要です。

参加者全員が発言できる機会を意識的に作ることも大切です。例えば、順番に全員が発言する方式を取り入れたり、チャット機能を活用して意見を集めたりすることで、発言の偏りを防ぎます。また、会議の最後に次のアクションと担当者を明確にして終えることで、フォローアップが確実になります。

オンラインミーティングでは非言語コミュニケーションが伝わりにくいため、積極的に反応を示すことも重要です。うなずきや表情の変化、適切なタイミングでの相槌など、聞いていることが相手に伝わる工夫を心がけましょう。

非同期コミュニケーションを成功させるルール作り

リモートワーク環境では、全員が同じ時間に働いているとは限りません。そのため、メールやチャットなどを活用した「非同期コミュニケーション」の重要性が高まります。非同期コミュニケーションを効果的に行うためには、明確なルール作りが不可欠です。

まず、使用するツールごとの目的と使い分けを明確にします。例えば、緊急度の高い連絡はチャットの個別メッセージ、プロジェクト関連の情報共有はグループチャット、正式な決定事項や詳細な資料はメールなど、情報の性質に応じた使い分けをルール化します。

また、情報の見つけやすさも重要です。チャットでの情報共有では適切なチャンネル分けやスレッド機能の活用、クラウドストレージでのフォルダ構造の統一など、後から情報を探しやすい仕組みを整えることが大切です。

さらに、レスポンスの期待値を明確にすることも効果的です。「このメッセージには24時間以内に返信が欲しい」「確認だけでOK」など、発信者側が期待する対応レベルを明示することで、受信者側の負担を減らし、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

リモート環境でも信頼関係を構築するための日常的実践

オフィスでの偶然の出会いや雑談が減るリモート環境では、意識的に信頼関係を構築する取り組みが必要です。日常的に小さな実践を積み重ねることが、チームの一体感や相互理解につながります。

例えば、ビデオ会議の冒頭に5分程度の雑談タイムを設けたり、週に1度「バーチャルコーヒーブレイク」のような業務以外の話題で交流する機会を作ったりすることが効果的です。また、チーム専用のグループチャット日常の小さな出来事や感想を共有することも、距離感を縮めるのに役立ちます。

リモート環境では特に「見える化」が重要です。業務の進捗状況や自分の考え、気持ちの変化などを積極的に言語化して共有することで、不確実性や誤解を減らすことができます。「今日はこれに取り組んでいます」「この部分で悩んでいます」といった小さな共有が、チーム全体の状況認識を合わせるのに役立ちます。

また、定期的に1on1ミーティングを行い、業務だけでなく個人的な状況や感情についても対話することで、より深い相互理解と信頼関係を構築することができます。

バーチャルオフィスを活用する

バーチャルオフィスツールは、リモートワーク環境でもオフィスにいるような一体感や偶発的な対話の機会を提供します。これらのツールを活用することで、コミュニケーション不全の解消に大きく寄与します。

バーチャルオフィスの主な利点は、「存在感の共有」です。誰が今オンラインで、どのような状態(会議中、集中作業中、休憩中など)かが視覚的に把握できるため、適切なタイミングでコミュニケーションを取ることができます。

導入する際は、以下のポイントに注意しましょう。

|

共通での出社日をつくる

完全リモートではなくハイブリッドワークを採用している組織では、「共通出社日」を設けることで、対面コミュニケーションの機会を確保することができます。

週に1〜2日、チームメンバーが同じ日に出社することで、オンラインでは難しい複雑な議論や創造的な作業を効率的に進めることが可能になります。

共通出社日を有効活用するためのポイントとしては、以下のようなものがあります。

ワークショップやブレインストーミングなど、対面の価値が高い活動を計画する

チームビルディングやコミュニケーション強化につながる機会(ランチ会や懇親会など)を意識的に設ける

リモート勤務では解決しにくい課題や複雑な調整を集中的に行う

共通出社日の設定は、コミュニケーション不全の解消だけでなく、チームの一体感や帰属意識の強化にも貢献します。ただし、出社自体が目的化しないよう、その日にしかできない価値のある活動を意識的に計画することが重要です。

▼職場コミュニケーションの事例については下記で詳しく解説しています。

⇒職場コミュニケーション活性化事例19選!シーン別の特徴や成功の秘訣も紹介

コミュニケーション不全改善のカギとなる自己理解と他者理解

コミュニケーション不全の根本的な解決には、テクニックや仕組みだけでなく、コミュニケーションの基盤となる「自己理解」と「他者理解」が不可欠です。自分自身のコミュニケーションスタイルや価値観を理解し、同時に他者の多様性を受け入れることで、より深い相互理解が可能になります。

このセクションでは、コミュニケーション不全の改善に役立つ自己理解と他者理解のアプローチについて解説します。

コミュニケーション不全と自己理解・他者理解の関係性

コミュニケーション不全の多くは、自己と他者に対する理解不足から生じています。

自分のコミュニケーションスタイルや価値観、思考パターンを理解していないと、無意識に相手に誤解を与えたり、一方的なコミュニケーションになったりしがちです。同様に、相手の特性や背景を理解せずにコミュニケーションを取ると、メッセージが適切に伝わらず、誤解や摩擦が生じやすくなります。

例えば、自分が「直接的で率直な表現」を好むタイプだと自覚せずに、全ての人に対して同じようにコミュニケーションを取ると、「婉曲的な表現」を好む相手には攻撃的に映る可能性があります。逆に、相手が「具体的な指示を求めるタイプ」であることを理解せずに抽象的な表現で指示を出すと、混乱や不安を招くでしょう。

自己理解と他者理解が深まると、こうした「ズレ」を認識し、相手に合わせたコミュニケーション方法を選択できるようになります。また、誤解が生じた際にも、その背景を理解して建設的に対処することが可能になります。コミュニケーション不全の解消には、この「相互理解の深化」が不可欠なのです。

自己理解を深める方法

自己理解を深めるには、自分のコミュニケーションスタイルや行動パターン、価値観などを客観的に観察し、認識することが重要です。以下に、自己理解を深めるための具体的な方法を紹介します。

まず、各種の行動特性診断やコミュニケーションスタイル診断を活用する方法があります。LIFO(Life Orientations)、MBTI(マイヤーズ・ブリッグス・タイプインディケーター)、DISC、エニアグラムなどの診断ツールは、自分の特性を理解する手がかりになります。

また、日々の振り返りも効果的です。1日の終わりに「今日のコミュニケーションでうまくいったこと・いかなかったこと」を簡単にメモする習慣をつけると、自分のパターンが見えてきます。特に、感情が強く動いた場面を振り返ることで、自分の価値観や反応パターンに気付くことができます。

さらに、信頼できる人からのフィードバックを求めることも重要です。自分では気付かない自分の特徴や影響を、他者の視点から教えてもらうことで、より客観的な自己理解が可能になります。

定期的な内省の時間を設けることも効果的です。

「自分が大切にしている価値観は何か」「どのような環境で最もエネルギーを感じるか」「ストレスを感じるときの反応パターンは何か」といった問いを自分に投げかけることで、自己理解が深まります。

▼自己理解を深める方法については下記で詳しく解説しています。

⇒自己理解を深める方法とは!5つの情報源について詳しく解説

他者理解を深める方法

他者理解を深めるためには、相手の視点に立って考える想像力と、相手の特性を受け入れる柔軟性が求められます。以下に、他者理解を深めるための具体的なアプローチを紹介します。

最も基本的なのは、積極的に「聴く」姿勢です。相手の話を途中で遮らず、自分の考えを押し付けるのではなく、相手の言葉に真摯に耳を傾けます。特に、「なぜそう考えるのか」という背景や文脈を理解することが重要です。

また、非言語コミュニケーションにも注意を払いましょう。相手の表情、声のトーン、姿勢などからも多くの情報を読み取ることができます。特に、言葉と非言語メッセージに不一致がある場合は、そこに重要な手がかりが隠されていることが多いです。

多様性への理解も他者理解のカギとなります。異なる文化的背景、世代、専門分野、性格などが、コミュニケーションスタイルにどのような影響を与えるかを学ぶことで、「違い」を問題ではなく、豊かさとして捉えることができるようになります。

さらに、「確認の質問」を積極的に行うことも効果的です。「あなたの言っていることを確認させてください」と前置きして相手の発言を言い換えたり、「もう少し詳しく教えてください」と掘り下げたりすることで、誤解を防ぎ、相手への理解を深めることができます。

▼他者理解については下記で詳しく解説しています。

⇒他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介

自己理解・他者理解でコミュニケーション不全を解消する

自己理解と他者理解が深まると、コミュニケーション不全の解消に向けて以下のような変化が生まれます。

まず、相手に合わせたコミュニケーション方法を選択できるようになります。例えば、詳細を重視する相手には具体的な情報を提供し、全体像を重視する相手にはコンセプトや目的を強調するなど、相手の特性に合わせた伝え方が可能になります。

また、誤解や摩擦が生じた際にも、それを個人的な問題ではなく「スタイルや価値観の違い」として捉えられるようになり、より建設的な対話が可能になります。「あなたが悪い」「私が正しい」という二項対立ではなく、「私たちはどうすれば相互理解できるか」という協働的なアプローチが取れるようになります。

さらに、チーム内の多様性を強みとして生かすことができるようになります。異なる視点や特性を持つメンバーがそれぞれの強みを発揮し、互いの弱みを補完し合うことで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

自己理解と他者理解を深めるには時間と努力が必要ですが、これらはコミュニケーション不全を根本から解消し、より健全で生産的な職場環境を作り出すための重要な投資となります。

組織としても、こうした相互理解を促進するための研修やワークショップを定期的に実施することで、コミュニケーション文化の変革を支援することが重要です。

▼自己理解と他者理解を深めることを診断付きで体験できるように解説しています。

⇒コミュニケーション能力を鍛える具体的な方法とは?診断付きで練習方法を公開!

コミュニケーション不全を解消するには「職場単位」のワークショップが最適

これまで見てきたように、コミュニケーション不全の解消にはさまざまなアプローチがありますが、特に効果的なのが「職場単位」で行うワークショップです。

なぜ職場単位のアプローチが効果的なのか、具体的にどのようなワークショップが有効なのかについて解説します。

「職場単位」が効果的な理由

コミュニケーション不全の解消には、個人の意識やスキルの向上だけでなく、職場全体の文化や関係性の変革が不可欠です。「職場単位」でのワークショップが効果的である理由は、以下のような点にあります。

まず、コミュニケーション不全は「関係性の問題」であり、個人だけでは解決できない課題です。1人がコミュニケーションスキルを向上させても、周囲の環境が変わらなければ、組織全体の改善にはつながりません。職場単位のアプローチなら、メンバー全員が同じ理解と目標を共有することで、持続的な変化が可能になります。

また、日常的にコミュニケーションを取り合うメンバー同士が一緒に学び、実践することで、すぐに実務に生かせる具体的な改善策が見つかりやすくなります。「自分たちの職場」という具体的な文脈の中で学ぶことで、抽象的な理論ではなく、実践的な解決策を見いだすことができます。

さらに、ワークショップの場での体験を通じて、普段のコミュニケーションでは表面化しないような、深い相互理解ができることも大きなメリットです。普段とは異なる環境で対話することで、新たな気付きや関係性の変化が生まれやすくなります。

ワークショップの概要

効果的なコミュニケーション不全解消ワークショップは、一般的に以下のような要素で構成されます。

まず、「現状把握と課題の共有」から始めます。自職場のコミュニケーションの現状を客観的に評価し、具体的にどのような課題があるのかを全員で共有します。この段階では、匿名のアンケートやカードワークなどを活用して、率直な意見が出やすい環境をつくることが重要です。

次に、「コミュニケーションスタイルの相互理解」を深めます。各メンバーのコミュニケーションスタイルや価値観、働き方の特徴などを、診断ツールなどを用いて可視化し、お互いの「違い」への理解を深めます。これにより、「相手の行動の意図」を正しく理解できるようになり、誤解や摩擦が減少します。

そして、「具体的な改善策の策定」に移ります。課題とメンバーの特性を踏まえ、自分たちの職場に最適なコミュニケーションのルールや仕組みを全員で考えます。この際、全員が当事者意識を持って参加し、自分たちで決めたルールという認識を持つことが重要です。

最後に、「アクションプランの作成とフォローアップ」で締めくくります。決定した改善策を具体的な行動計画に落とし込み、誰がいつまでに何をするのかを明確にします。また、定期的な振り返りの機会を設定し、継続的な改善サイクルを回していく仕組みを作ります。

ワークショップの実施には、以下のようなポイントが重要です。

|

このようなワークショップは、単発で終わらせるのではなく、半年〜1年に1度程度の頻度で定期的に実施することで、継続的な改善効果が期待できます。また、日常業務の中でも定期的に振り返りの機会を設けることで、ワークショップの効果を持続させることができます。

職場単位のワークショップは、コミュニケーション不全の解消だけでなく、チームの一体感やメンバーの帰属意識を高める効果もあります。「自分たちの職場を自分たちで良くしていく」という共通体験は、チームの結束力を強め、職場の活性化につながります。

▼職場単位でのワークショップについては下記で詳しく解説しています。

⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップ(研修)とは!

コミュニケーション不全の解消にはLIFO®がおすすめ!

コミュニケーション不全の解消には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。

なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。

また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。

自己診断ツールLIFOとは

LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。

LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。

自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。

LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。

この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。

研修では以下のような内容が含まれます。

|

LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能

LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。

社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。

以下に、その流れを詳しく説明します。

|

会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

株式会社山梨放送/放送業

導入前の課題

新型コロナウイルス感染症の流行以前は、社内イベントを通じて活発にコミュニケーションが行われていましたが、コロナ禍により社内の人間関係が希薄化し、特に若手社員の早期離職が顕著になりました。

また、放送業界の人手不足と業務の多忙さから、社員教育には力を入れられずにいました。そこで、70周年プロジェクトの一環として「シゴトバ改革」を推進することが決まり、社員が自発的に提案し実行に移すボトムアップ型のアプローチを採用しました。

出会いと導入の決め手

各局や地元企業の事例調査によって、1on1ミーティングが効果的であると分かりましたが、社員の個性を理解するまでには至りませんでした。

キャリアコンサルタントの提案で、相互理解を深めるためにLIFO診断を導入しました。LIFOはその場で診断結果を得られるため、柔軟な勤務時間を抱える社員にも受検しやすく、コミュニケーション改善のツールとして活用が決定されました。

展開ステップと取り組み

1on1ミーティングを実施前に、全社員を対象にLIFOの活用法などを盛り込んだセミナーを実施しました。管理職と一般社員に分けたセミナーで、ミーティングの目的やLIFOの活用法を学びました。

セミナーを契機に、多くの社員が参加し、テーマへの高い関心が示されました。セミナー内容を随時アーカイブとして提供し、参加できなかった社員にも情報を共有しました。

導入後の感想と成果

LIFOの活用で、上司と部下の相互理解が進み、コミュニケーションのきっかけとなりました。1on1ミーティングでは、定期的にLIFOのスコアが話題となるなど、一歩踏み込んだ対話が実現しています。

中には、得られた結果を基に改善に取り組む社員も出始めています。このツールは、管理職のガイドとなり得る可能性があり、引き続きLIFOを活用していく方針です。

取り組みにおける課題と今後の展望

「シゴトバ改革」はボトムアップ式で進行しているため、部署ごとに進捗に差があります。また、1on1ミーティングの目的が理解されず、不満のぶつけ合いになるケースもあるため、意識改革が必要です。

社内通信などでLIFOの考え方を広め、1on1以外にも日常のコミュニケーションやチームビルディングに活用することを目指しています。特に新体制時や社員異動時に効果的であり、職場の活気を向上させることを期待しています。

▼事例の詳細については下記をご覧ください。

⇒株式会社山梨放送様 LIFO導入事例

まとめ:コミュニケーション不全を乗り越え、活力ある組織を構築しよう

職場でのコミュニケーション不全の原因と改善策!管理職が実践すべき対策とは!について紹介してきました。

- コミュニケーション不全は「職場単位」で解消しよう

- コミュニケーション不全とは?職場に潜む危険なサイン

- コミュニケーション不全がもたらす、組織への深刻なリスク

- コミュニケーション不全を引き起こす5つの根本原因

- コミュニケーション不全を解消する管理職の具体的行動

- リモートワーク時代のコミュニケーション不全解消法

- コミュニケーション不全改善のカギとなる自己理解と他者理解

- コミュニケーション不全を解消するには「職場単位」のワークショップが最適

- コミュニケーション不全の解消にはLIFO®がおすすめ!

- 会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

コミュニケーション不全は、単なる「話し方・聞き方」の問題ではなく、組織の構造や文化、個人の意識やスキルなど、多面的な要素が絡み合って生じる複雑な課題です。しかし、その解決に向けた一貫した原則があります。それは「職場単位」での取り組みと、「相互理解」の深化です。

コミュニケーション不全が放置されると、業務効率の低下、心理的安全性の崩壊、従業員エンゲージメントの低下など、組織に深刻なダメージをもたらします。しかし、逆に言えば、コミュニケーションが活性化された組織では、創造性の発揮、迅速な問題解決、高い従業員満足度など、多くのポジティブな効果がもたらされます。

特に管理職には、率先してコミュニケーション改善に取り組む責任があります。日常的な声掛けや定期的なミーティングの設定、1on1の実施など、小さな行動の積み重ねが大きな変化を生み出します。また、リモートワーク環境では、オンラインコミュニケーションのルール作りや、バーチャルオフィスの活用など、新たな工夫も求められます。

さらに、コミュニケーションの根幹にある「自己理解」と「他者理解」を深めることで、表面的な対処療法ではなく、根本的な改善が可能になります。そして、これらの取り組みを「職場単位のワークショップ」という形で実践することで、より効果的かつ持続的な変革が期待できます。

コミュニケーション不全の解消は一朝一夕には実現しませんが、地道な取り組みの積み重ねが必ず実を結びます。本記事で紹介したさまざまなアプローチを参考に、あなたの職場に最適なコミュニケーション改善策を見つけ、実践していただければ幸いです。活力あるコミュニケーションが循環する組織づくりは、生産性の向上だけでなく、メンバー一人一人の働きがいや成長にもつながります。

コミュニケーション不全の解消は、決して「理想論」ではありません。現実的な取り組みの積み重ねによって、着実に改善することができる課題です。今日から、あなたの職場での小さな変化を始めてみませんか?

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。