コミュニケーション能力を鍛える具体的な方法とは?診断付きで練習方法を公開

「あの人は話がうまいな」

「どうしてあんなに人間関係をうまく築けるんだろう」

ビジネスの現場で、このように感じた経験はありませんか?

実は、多くの社会人がコミュニケーションに苦手意識を持っています。オンラインでのやり取りが増えた現代では、その悩みはますます深刻になっているようです。相手の表情が読みづらい、ニュアンスが伝わりにくい、関係構築が難しい…。これらの課題に直面している方は少なくありません。

しかし、コミュニケーション能力は誰でも確実に伸ばすことができるスキルといえるでしょう。なぜなら、それは生まれ持った才能ではなく、適切な方法で練習を重ねることで向上が期待できる能力だからです。

重要なのは、「効果的な鍛え方」を知ることです。ただ漠然と「もっと話すようにしよう」と意識するだけでは、本当の意味でコミュニケーション能力の向上は望めません。行動科学に基づいた実践的なテクニックと、継続的な取り組みが必要なのです。

本記事では、簡易的な自己診断をベースに、相手の好みの行動スタイルを見分けて、相手が受け入れやすいように言い換えるという、コミュニケーション能力を効果的に鍛える練習法を具体的に紹介します。本来、対面のワークショップで行っている内容を誌上講義で再現しています。

▼コミュニケーションについてはテーマに合わせて下記で解説しています。

▼コミュニケーションを鍛える方法については下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.コミュニケーション能力は「適切に」鍛えれば伸ばせる!

- 2.今、コミュニケーション能力を鍛える必要性

- 3.コミュニケーション能力を鍛える3つのメリット

- 4.コミュニケーション能力を鍛えるべきサイン

- 5.コミュニケーション能力を鍛える練習法

- 5.1.プチ診断|あなたはどの窓が好き?

- 5.2.【好みの窓診断】結果の見方

- 5.3.それぞれの窓が大切にしている考え方/価値観

- 5.4.【好みの窓診断】結果の捉え方

- 5.5.コミュニケーション能力を鍛えるコツ

- 5.6.円滑なコミュニケーションを行うコツ

- 5.7.相手の好みの窓を見分ける

- 5.8.相手の好みに合わせて言い換える

- 6.コミュニケーション能力を鍛えるテクニック

- 6.1.表情筋トレーニングで好印象を作る

- 6.2.相手の言葉を効果的に言い換えて理解を深める

- 6.3.声のトーンと間の取り方をマスターする

- 6.4.意図を持った質問で対話の質を高める

- 6.5.アイコンタクトを状況に応じて使い分ける

- 6.6.相手の反応を見極めながら会話を展開する

- 6.7.沈黙を味方につけて対話を充実させる

- 7.コミュニケーション能力を鍛える継続ステップ

- 8.コミュニケーション能力を鍛えるなら研修がおすすめ!

- 9.LIFOでコミュニケーション能力を鍛えた支援事例(山梨放送)

- 10.LIFOでコミュニケーション能力を鍛えた支援事例(日本新薬)

- 11.まとめ:コミュニケーション能力は鍛えられる

コミュニケーション能力は「適切に」鍛えれば伸ばせる!

コミュニケーション能力は、適切な方法で鍛えれば伸ばすことができます。

人と円滑に情報(データと感情)を伝え合う能力は、個人の生活や職場での成功において非常に重要な役割を果たします。

効果的に鍛えるためには以下のポイントを押さえておきましょう。

|

これらのポイントを踏まえて繰り返し実践することで、コミュニケーション能力は確実に鍛えることができます。

今、コミュニケーション能力を鍛える必要性

ビジネス環境が急速に変化する中で、コミュニケーション能力の重要性は以前にも増して高まっています。テレワークの普及やデジタルツールの発達により、従来とは異なる形でのコミュニケーションが求められるようになりました。

対面でのやり取りが減少する一方で、より効果的にコミュニケーションを行う能力が必要とされているのです。

このような変化の中で、なぜコミュニケーション能力の強化が必要なのか、具体的に見ていきましょう。

ハイテクな時代だからこそハイタッチなコミュニケーションが必要

テクノロジーが進化し、多くの側面で効率化が進む現代ですが、このような時代だからこそ「ハイタッチ」なコミュニケーションの重要性が高まっています。

ハイタッチなコミュニケーションとは、人と人の間に深い接触や感情的なつながりを重視するアプローチを指します。

テクノロジーの発展により、私たちはリモートワークやオンライン会議、チャットアプリなどを活用して、物理的な距離を超えてコミュニケーションを行うことができるようになりました。

しかし、この利便性の高い環境は、対面での相互作用や直接的なコミュニケーションがもたらす、感情の機微や細やかなニュアンスを感じ取る能力を衰えさせる危険性も伴っています。

特に、ビジネスの場面では、信頼関係の構築やチームの一体感の確立においてハイタッチなコミュニケーションが欠かせません。

単なる情報交換だけでなく、相手の感情を理解し、共感することで生まれる信頼や、チームメンバーとの共通理解、協力が生まれます。

さらに、顧客との関係においても、画一的な対応から一歩踏み込んだ「人間らしい」コミュニケーションが差別化を生む要因となります。顧客は自分の個性を理解し、大切に扱われていると感じることで、企業やブランドに対して信頼を寄せてくれることが期待できます。

したがって、テクノロジーが提供する便利さを活用しつつも、ハイタッチなアプローチを組み合わせることによって、より豊かで信頼に満ちた関係を築くことができると言えるでしょう。

多くの社会人がコミュニケーションに苦手意識を持っている

多くの社会人がコミュニケーションに苦手意識を持っているのは、さまざまな要因が影響しています。

社会人として働く中で、効果的なコミュニケーションはチームワークの基盤となり、業務効率や人間関係の構築にも大きく影響しますが、苦手意識を持っている人も少なくありません。

多くの人は、自分の意図を的確に伝えたいと思っていても、言葉にする過程でうまく伝えられなかったり、相手に誤解を生むことを恐れたりします。

また、忙しい業務時間の中で、丁寧なコミュニケーションを取る余裕がないことや、対面よりもメールやチャットといったデジタルな手段に頼りがちであることも、コミュニケーション能力が育ちにくい要因となります。

さらに、人間関係の多様性が増している現代では、文化的背景や価値観の違いを超えてコミュニケーションを取る必要があり、これもハードルとなります。

多様なバックグラウンドを持つ同僚やクライアントと接する機会が増えたことで、一方的なコミュニケーションではなく、相手の立場や視点を理解し、双方向のコミュニケーションが求められるようになりました。このような環境下で、誤解を恐れたり、相手に不快な思いをさせたりしないために、どう話せば良いかの判断に迷うことが多いです。

これらの要因から、社会人の中にはコミュニケーションに対する苦手意識を持ち、さらにはこれが原因で仕事においてストレスを感じたり、非効率的な作業につながったりすることがあります。

克服するには、自身のコミュニケーション能力を客観的に見つめ改善する努力と、日頃から意識してコミュニケーションを取る実践が求められます。

コミュニケーション能力を鍛える3つのメリット

コミュニケーション能力を向上させることは、単に「話がうまくなる」というだけではありません。

ビジネスパーソンとしての総合的な価値を高める重要な投資となります。

以下、具体的なメリットを見ていきましょう。

|

コミュニケーション能力を鍛えるべきサイン

コミュニケーション能力の向上が必要かどうかを見極めるには、日常業務における具体的な状況を確認することが重要です。

以下に挙げる症状に心当たりがある場合は、早めの対策を検討しましょう。

話の核心が伝わらない状態になっている

重要な報告や提案をしているにもかかわらず、「要するに何が言いたいの?」と聞き返されることが増えていませんか?

これは情報の優先順位付けができていない、または論理的な文章構成ができていないサインです。特に上司への報告や顧客へのプレゼンテーションで、このような状況が発生すると、ビジネスチャンスを逃す可能性があります。

主要なポイントが以下のような状態になっていることがよくあります。

|

相手の真意を読み取れない場面が増えている

会議や打ち合わせの場で、相手の真意(本当の意図や要望)を理解できずに困ることがある場合にはコミュニケーション能力を鍛える必要があります。

相手の真意が読み取れていないことは、会話の文脈や相手の非言語的なコミュニケーションを読み取る能力が不足している可能性を示しています。

ビジネスの現場では、言葉として明確に表現されない要望や懸念を察知する能力が重要です。

|

自分の考えを効果的に表現できていない

アイデアや提案があるにもかかわらず、それを効果的に伝えられずに機会を逃してしまうことがある場合もコミュニケーション能力を鍛える必要があります。これは表現力の不足を示すサインです。

ビジネスの現場では、良いアイデアを持っているだけでは不十分で、それを相手に分かりやすく、説得力を持って伝える能力が必要不可欠です。

相手の立場や知識レベルに応じて、適切な表現方法を選択できることが重要です。

|

コミュニケーション能力を鍛える練習法

コミュニケーション能力を鍛える具体的な練習法について紹介します。

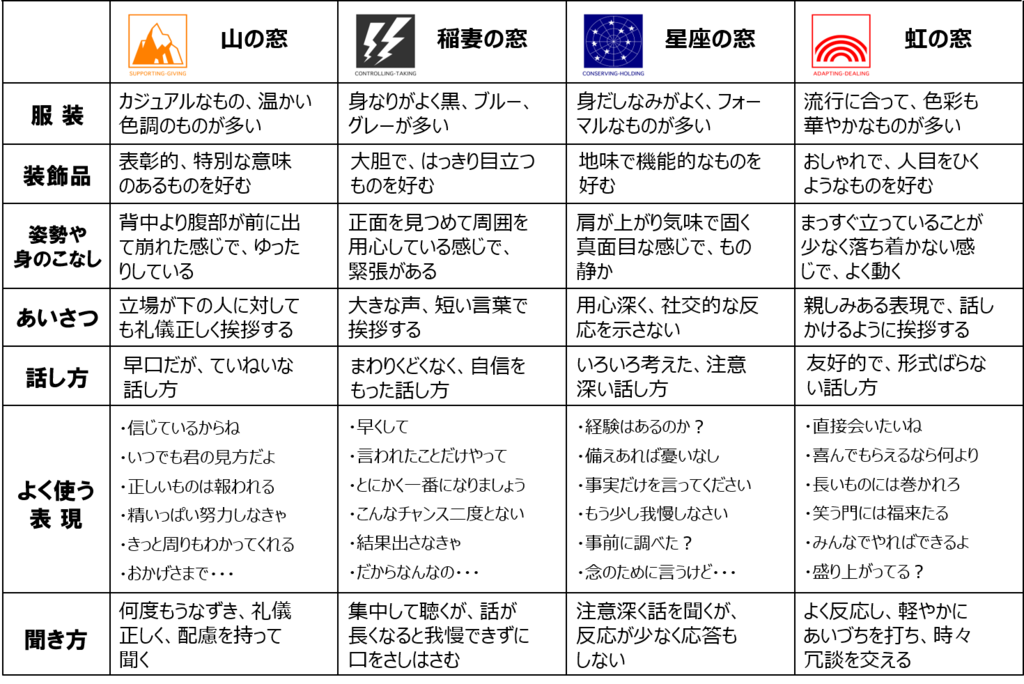

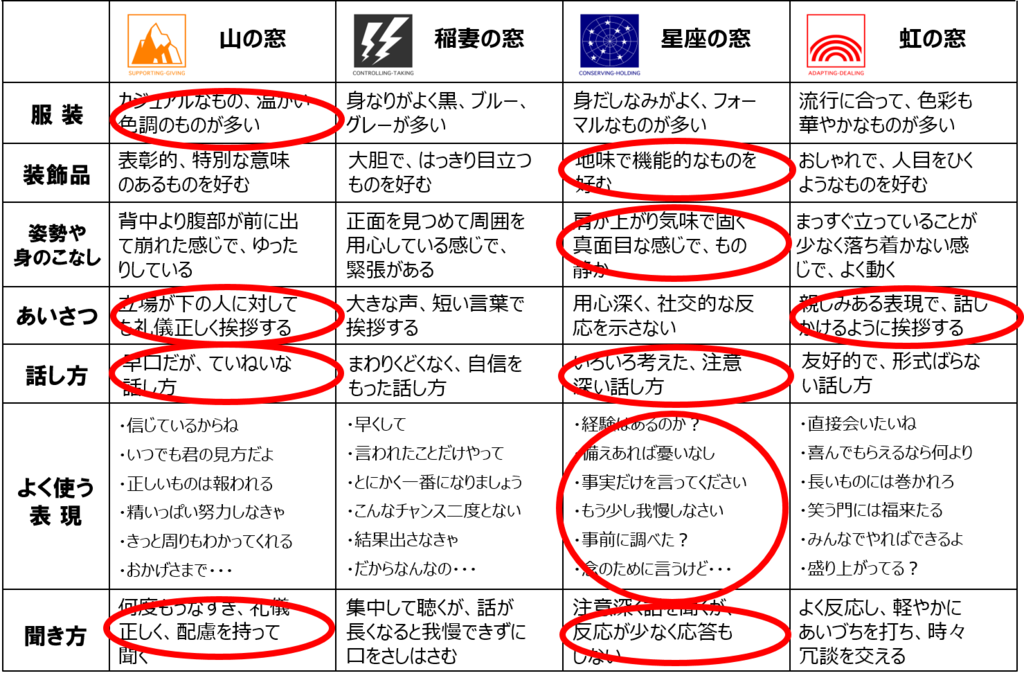

この章では、自己理解をするためのプチ診断から始まり、相手のコミュニケーションスタイルを見分ける「服装」や「よく使う表現」などの具体的な手がかり、相手のコミュニケーションスタイルに合わせてコミュニケーションを取るための具体的な「言葉」や「アプローチ」について紹介します。

プチ診断|あなたはどの窓が好き?

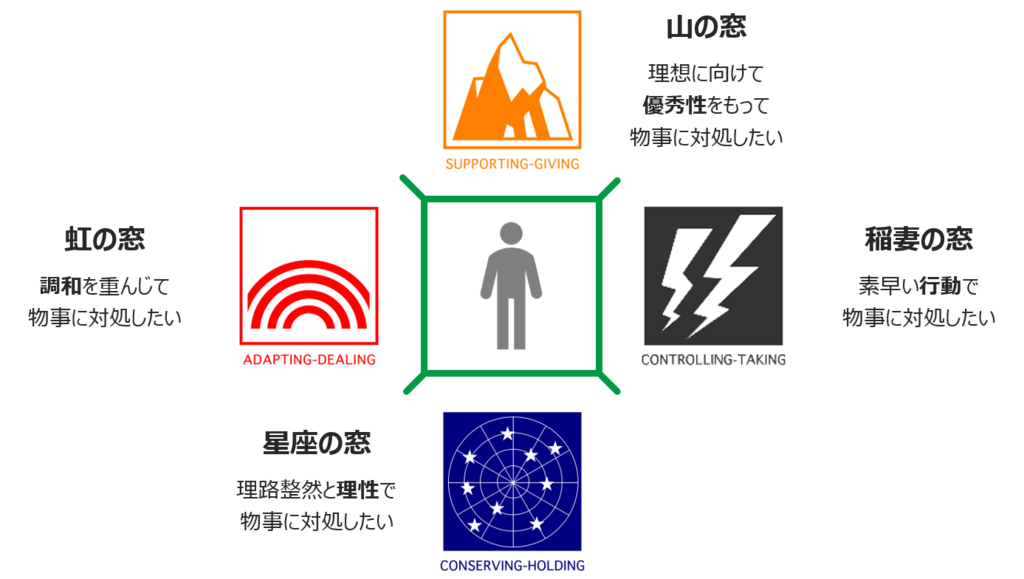

まずは好みの窓について簡単に解説します。下記の図をご覧ください。

自分が、ある部屋の中にいるとします。その部屋の四方の壁には窓があります。どの窓から世の中を見るかによって見える景色が異なります。

上の窓から世の中を見ると荘厳な山が見えます。この窓から世の中を見ていると「理想に向けて優秀性をもって物事に対処したい」という気持ちになってきます。この窓を「山の窓」と呼びます。

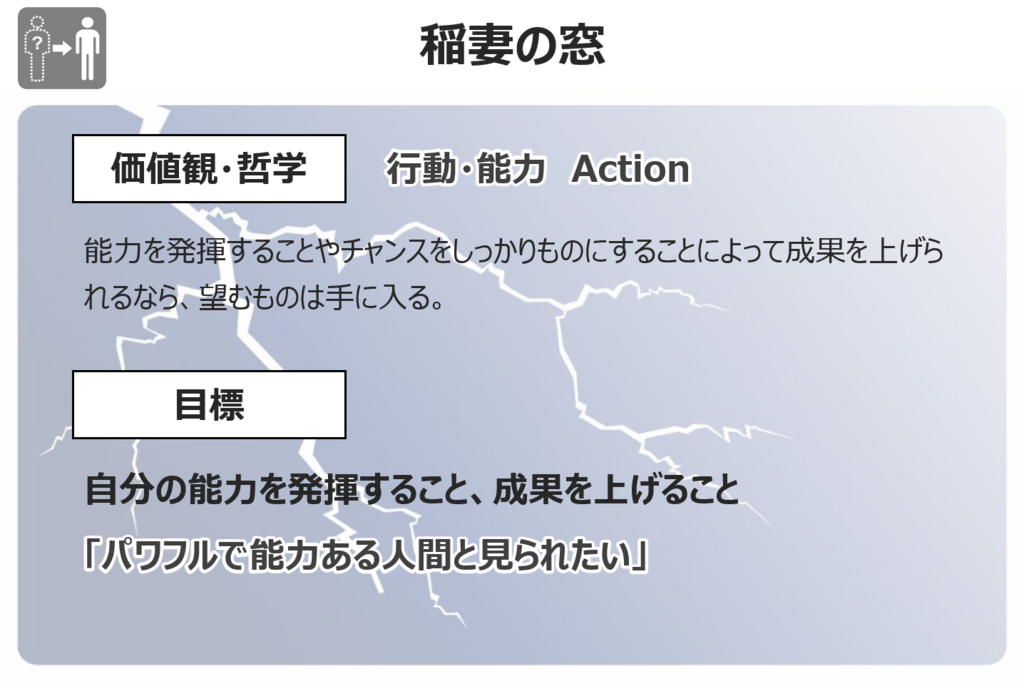

右の窓から世の中を見ると稲妻が見えます。この窓から世の中を見ていると「素早い行動で物事に対処したい」という気持ちになってきます。この窓を「稲妻の窓」と呼びます。

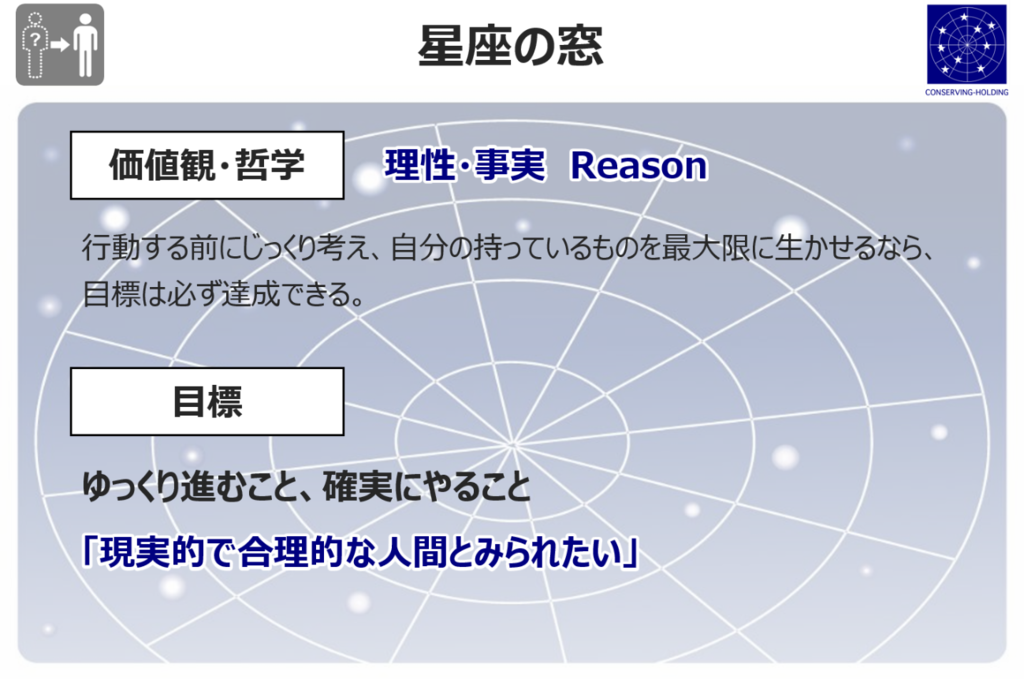

下の窓から世の中を見ると星座が見えます。この窓から世の中を見ていると「理路整然と理性で物事に対処したい」という気持ちになってきます。この窓を「星座の窓」と呼びます。

左の窓から世の中を見ると虹が見えます。この窓から世の中を見ていると「調和を重んじて物事に対処したい」という気持ちになってきます。この窓を「虹の窓」と呼びます。

さて、皆さんはどの窓が好みでしょうか。それを下記のプチ診断で確認していきたいと思います。

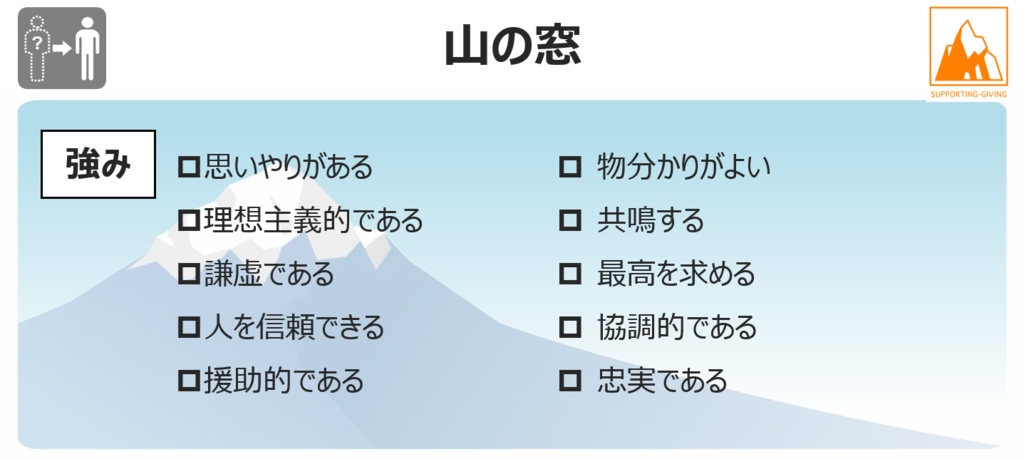

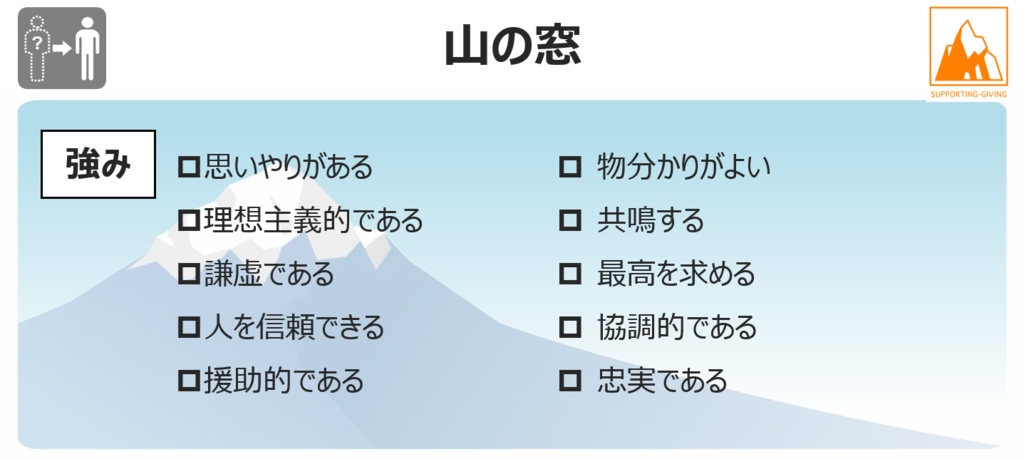

山の窓

下記に山の窓を好む人が発揮する強みについて合計10項目並べてあります。

強みの表現に目を通し、自分に当てはまる、自分らしいと感じる項目をチェックしてみてください。チェックはいくつ付けても構いません。率直に自分に当てはまると思うものにチェックしてください。

そしてチェックを付けた数をメモしておいてください。

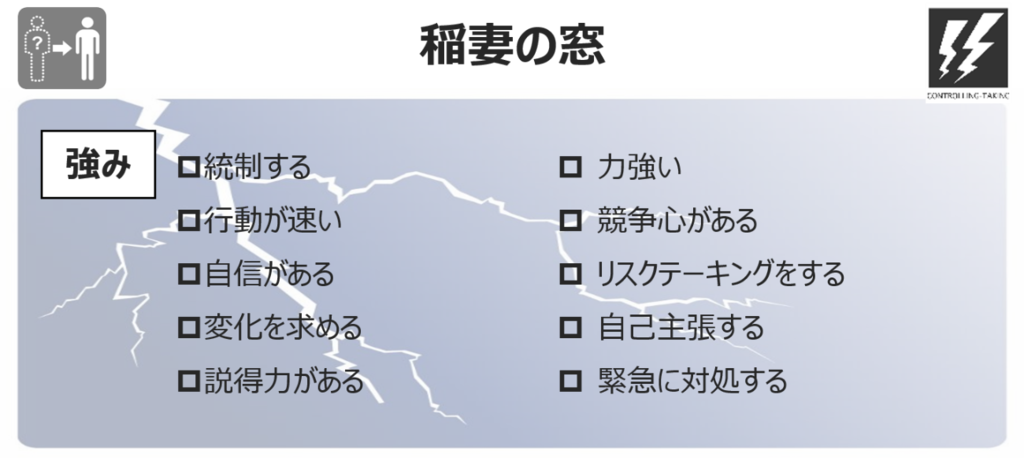

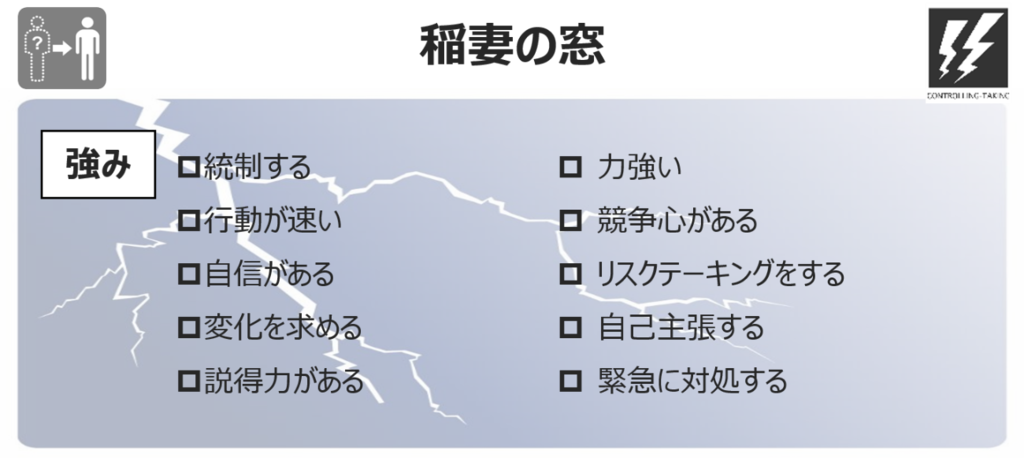

稲妻の窓

次は稲妻の窓です。同様に稲妻の窓を好む人が発揮する強みについて合計10項目並べてあります。

強みの表現に目を通し、自分に当てはまる、自分らしいと感じる項目をチェックしてみてください。チェックはいくつ付けても構いません。率直に自分に当てはまると思うものにチェックしてください。

そしてチェックを付けた数をメモしておいてください。

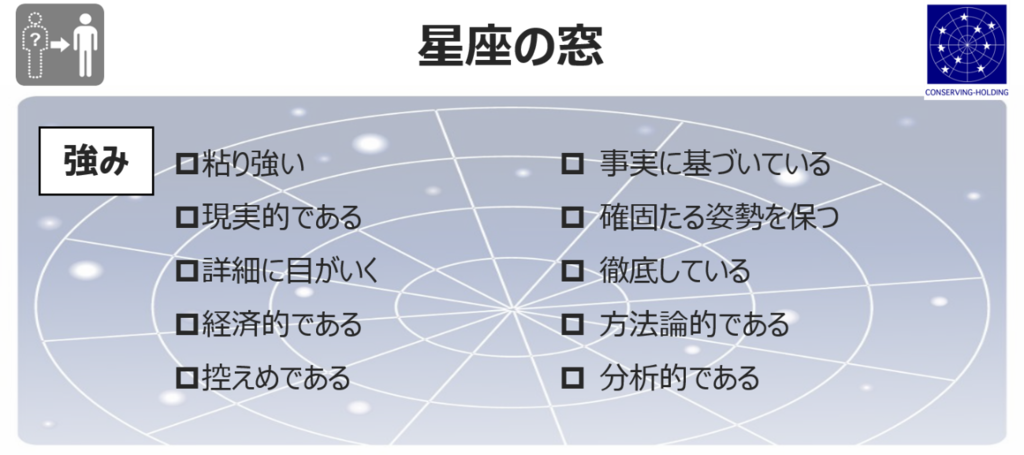

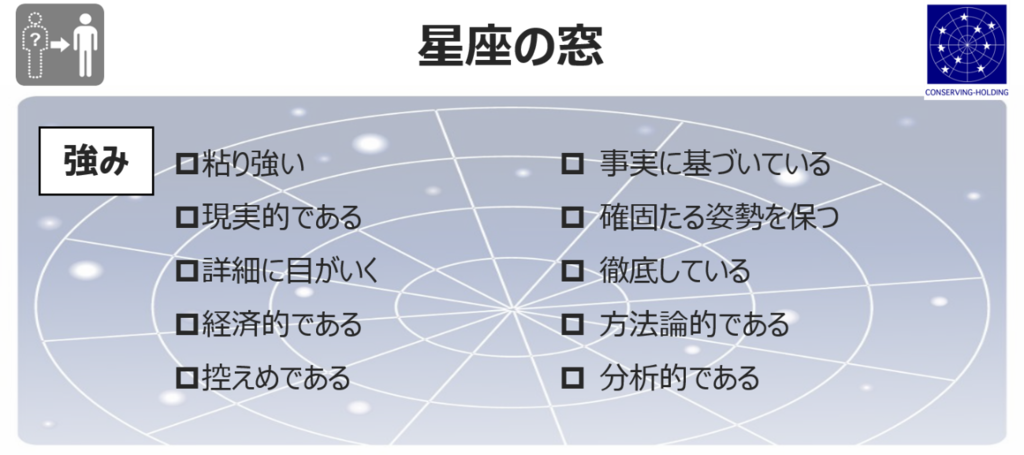

星座の窓

続いては星座の窓です。同様に星座の窓を好む人が発揮する強みについて合計10項目並べてあります。

強みの表現に目を通し、自分に当てはまる、自分らしいと感じる項目をチェックしてみてください。チェックはいくつ付けても構いません。率直に自分に当てはまると思うものにチェックしてください。

そしてチェックを付けた数をメモしておいてください。

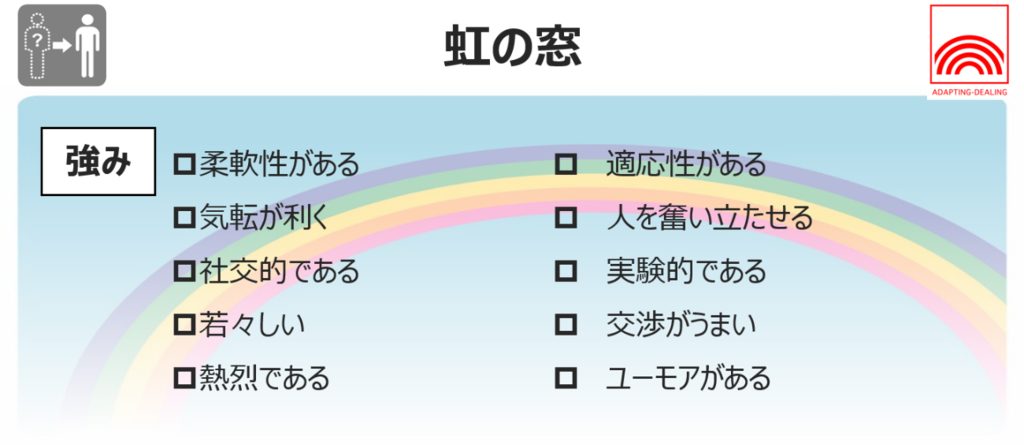

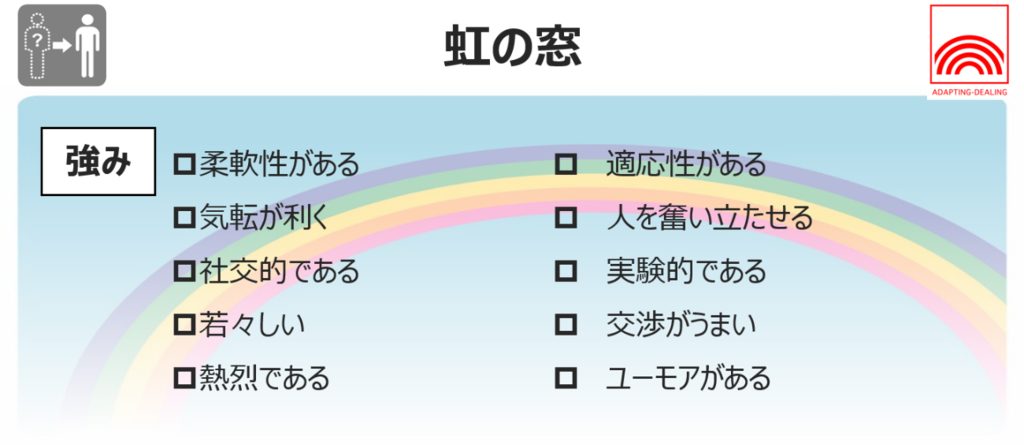

虹の窓

最後は虹の窓です。同様に虹の窓を好む人が発揮する強みについて合計10項目並べてあります。

強みの表現に目を通し、自分に当てはまる、自分らしいと感じる項目をチェックしてみてください。チェックはいくつ付けても構いません。率直に自分に当てはまると思うものにチェックしてください。

そしてチェックを付けた数をメモしておいてください。

集計方法

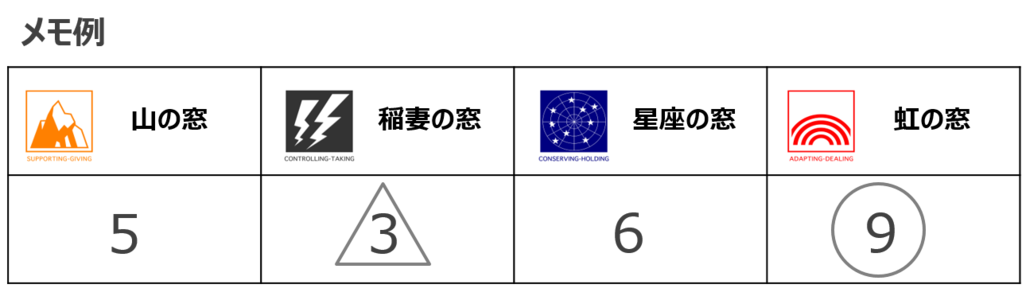

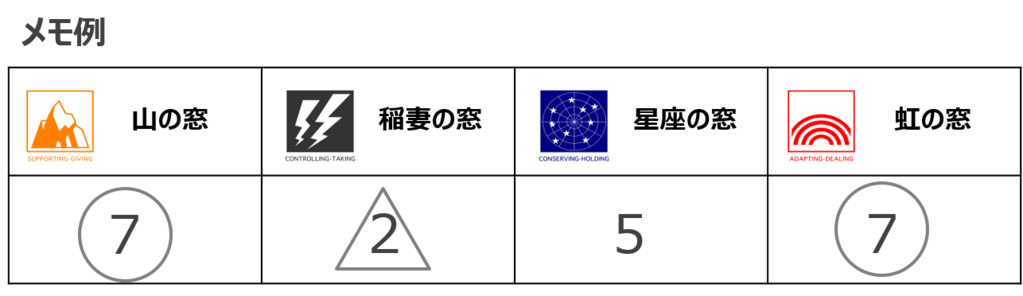

各窓の強みの項目にチェックをいれ、そのチェックの数をメモしたら、一覧にしてみましょう。

例えば下記のようなイメージです。

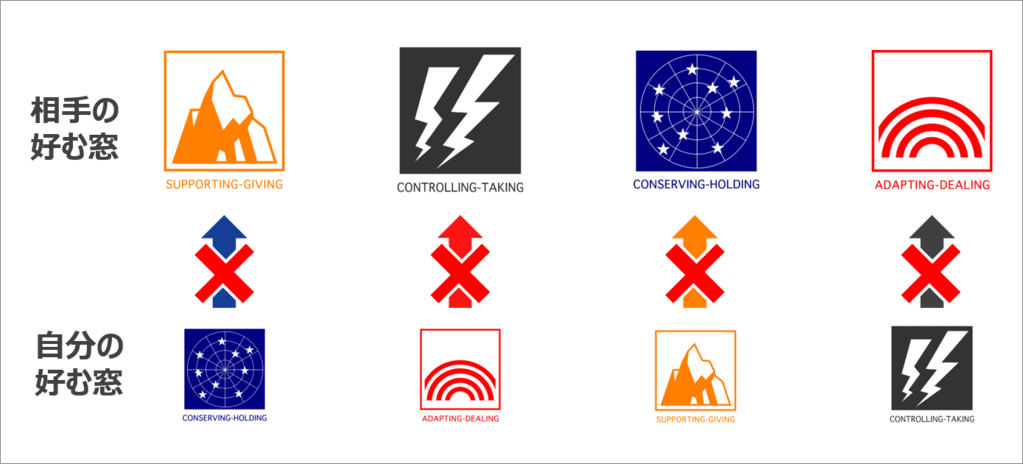

チェックの数は0~10の間に分布します。そして1番大きな数字に〇を、1番小さな数字に△を付けてみましょう。この場合、1番数の多い「虹の窓」が好みの窓ということになります。そして、1番数の少ない「稲妻の窓」が苦手な窓と言えます。

【好みの窓診断】結果の見方

各窓のチェックを付けた数のメモを見ていくと、この時点で人によりチェックの数は異なります。

チェックが多く付いた窓もあれば、ほとんど付かなかった窓がある人もいるでしょう。全ての窓に同じくらいのチェックが付いたという人もいるかも知れません。

これは、簡易的に自分がどの窓をどの程度好んでいるかを診断したものなので、個人差があります。そして、たくさんチェックが付けば良いというものでも、チェックがほとんど付かないから悪いというものでもありません。

下記に診断結果の見方について解説します。

窓そのものに優劣はない

まず初めに、診断結果として示される「窓」には優劣はありません。

それぞれの窓は異なる価値観や考え方を持っており、選ぶこと自体に優劣はないのです。窓はあなた自身の個性や価値観を反映するもので、どの窓が良いか悪いかという評価は存在しません。

1番チェックが多い窓が好みの窓

チェックの数が1番多く付いた窓があなたの好みとする窓です。

好きな窓は1つとは限らない

プチ診断の結果、あなたが選んだ「好きな窓」は1つになるとは限りません。上記の例のように〇が付く窓が2つある人もいます。同様に〇が3つ、4つ付くという人もいます。

人はさまざまな側面を持っており、状況や心境によって好むものが変わることもあります。複数の窓に魅力を感じる場合、それはあなたが多面的な魅力を持っていることの表れでもあり、その多様性を受け入れることがポイントです。

苦手としている窓がある場合が多い

人には苦手と感じる「窓」が存在することも少なくありません。それが△が付く窓です。

これは自然なことであり、あなた自身が何に対して心地よくないと感じるかを知る良い機会です。苦手な窓を理解することで、自分の本質や好まない状況を明確にし、より良い選択をする手助けとなります。

診断結果を通して、あなた自身の深層意識や価値観、好みを再確認し、自己理解を深めることを楽しんでください。

それぞれの窓が持つ独自の特徴を受け入れ、多様な視点から自己を探求することが、より豊かな日常生活を送るための鍵となるでしょう。

それぞれの窓が大切にしている考え方/価値観

自分がどの窓を好んでいるかが分かった上で、それぞれの窓が大切にしている考え方や価値観について紹介していきます。

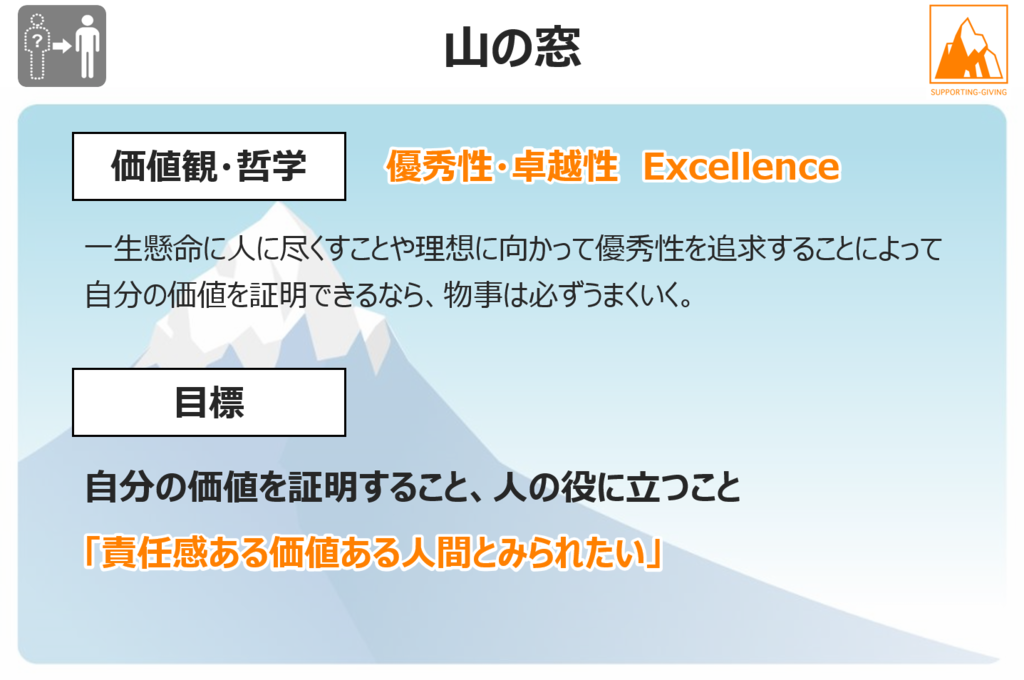

山の窓

山の窓が大切にしている価値観・哲学(考え方)は「一生懸命に人に尽くすことや理想に向かって優秀性を追求することによって自分の価値を証明できるなら、物事は必ずうまくいく。」というものです。キーワードは「優秀性・卓越性 Excellence」です。

このような価値観の下、活動する上では下記を目標にして行動します。

|

上記のような価値観や考え方、目標を持って活動した結果として、

このような強みが発揮されるのです。

稲妻の窓

稲妻の窓が大切にしている価値観・哲学(考え方)は「能力を発揮することやチャンスをしっかりものにすることによって成果を上げられるなら、望むものは手に入る。」というものです。キーワードは「行動・能力 Action」です。

このような価値観の下、活動する上では下記を目標にして行動します。

|

上記のような価値観や考え方、目標を持って活動した結果として、

このような強みが発揮されるのです。

星座の窓

星座の窓が大切にしている価値観・哲学(考え方)は「行動する前にじっくり考え、自分の持っているものを最大限に生かせるなら、目標は必ず達成できる。」というものです。キーワードは「理性・事実 Reason」です。

このような価値観の下、活動する上では下記を目標にして行動します。

|

上記のような価値観や考え方、目標を持って活動した結果として、

このような強みが発揮されるのです。

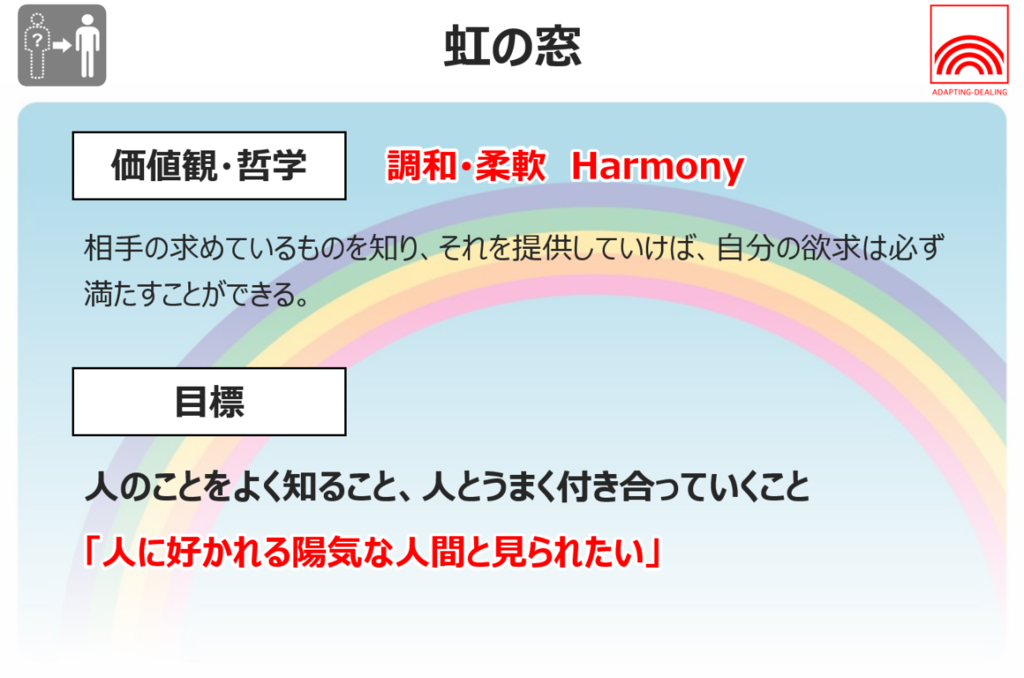

虹の窓

虹の窓が大切にしている価値観・哲学(考え方)は「相手の求めているものを知り、それを提供していけば、自分の欲求は必ず満たすことができる。」というものです。キーワードは「調和・柔軟 Harmony」です。

このような価値観の下、活動する上では下記を目標にして行動します。

|

上記のような価値観や考え方、目標を持って活動した結果として、

このような強みが発揮されるのです。

【好みの窓診断】結果の捉え方

好みの窓診断の結果は、私たちがどのように世の中を見ているか、その視点の違いを示しています。

これは、窓というメタファー(比喩)を通して、個々人が持つ価値観や物事の見方の違いを表しているに過ぎません。それ以上でもそれ以下でもなく、単に個人の価値観や興味の方向性が異なるだけなのです。

この視点を持ち続けることで、他者を嫌いにならないで済むという大きなメリットがあります。なぜなら、好みの違いは本質的に個性や背景の違いに起因するものであり、相手の価値観を否定する理由にはならないからです。互いの違いを認め、それをそのまま受け入れることで、より豊かな人間関係を築くことができるでしょう。

それぞれの「窓」から見える景色を共に楽しみ、理解し合うことができれば、異なる視点から多角的に物事を見る力も養われます。

このように、窓の好みの違いを通じて、他者の視点や考え方に共感し、理解し合うことができるのです。

それは、異なる文化や価値観を尊重し合う基盤となり、他者とより良い関係を築くための土壌を育むきっかけになることでしょう。

好みの窓や苦手な窓について共有する

対面でワークショップを実施している際は、この時点で、好みの窓や苦手な窓についての診断結果を他の参加者と共有し、自身の強みや弱みについて対話を行います。

この対話を通じて、今まで馬が合うと思っていたメンバーと好みにしている窓が同じだったり、苦手と思っていたメンバーと好みの窓が異なったりということを確認しながら、自己理解と他者理解を深めていきます。

ワークショップでは盛り上がるセッションなのですが、本記事では、読んでいる時点で共有できる相手がいません。そのため、記事を読んでいるだけでは自己理解と他者理解が深まりません。

ぜひ記事の読了後に、同僚や仲間、配偶者と本プチ診断の結果を共有し、対話をする機会を設けてほしいと願っています。それが、自己理解と他者理解を助け、コミュニケーション能力を鍛えるきっかけになると考えています。

コミュニケーション能力を鍛えるコツ

コミュニケーション能力を鍛えるコツは、人により好んでいる窓が違うということを念頭に置いて行動することです。

例えば、ある人は山の窓を好む一方で、別の人は稲妻の窓を好むかもしれません。それは、1つの環境や状況をどのように感じ取り、どの側面を大切にしているかといった視野や優先順位の違いにすぎないのです。これらの違いを理解すれば、他者が自分とは異なる窓を好むこと自体に対して寛容になれます。

そして、普段あまり使っていない苦手な窓を持っている人もいます。もし、同僚が、自分の苦手としている窓を1番好んでいたとします。この場合、好みの窓の考え方を知らなければ、話が合わない、馬が合わない相手ということで疎遠になってしまうかもしれません。このような相手と良好な人間関係を構築し、維持することはとても大変のように思えます。

しかし、好みの窓の考え方を知っていれば、その同僚は自分の苦手な分野を補完してくれるよき仲間になる可能性も高いのです。一緒に仕事をすることで、より高い成果を出すことが可能になるかもしれません。

このように人により好んでいる窓が違うということを念頭に置いておくだけで、コミュニケーションが取りやすくなります。

円滑なコミュニケーションを行うコツ

円滑なコミュニケーションを行うコツは相手に合わせた関わりを行うことです。しかし、それが難しいのです。

私たちは今まで「自分のしてほしいことを相手にしてあげなさい」「自分がされて嫌なことは相手にしてはいけません」と教えられてきました。道徳的にはまさにその通りであり、大切な教えです。

ただし人間関係を構築するという観点から見ると、ここに1点の隙があるのです。それは「自分」というフィルターを通すということです。好みの窓の考え方で言うと、相手は同じ窓を好んでいるとは限らないのです。

そのような世の中において、自分というフィルターを通すことで人間関係がうまくいく可能性を下げてしまっているのです。

中には、たまたま相手が自分と同じ窓を好んでいることもあります。そのような場合にはうまくいきますが、それでは人間関係をうまく構築していくのが運任せになってしまいます。

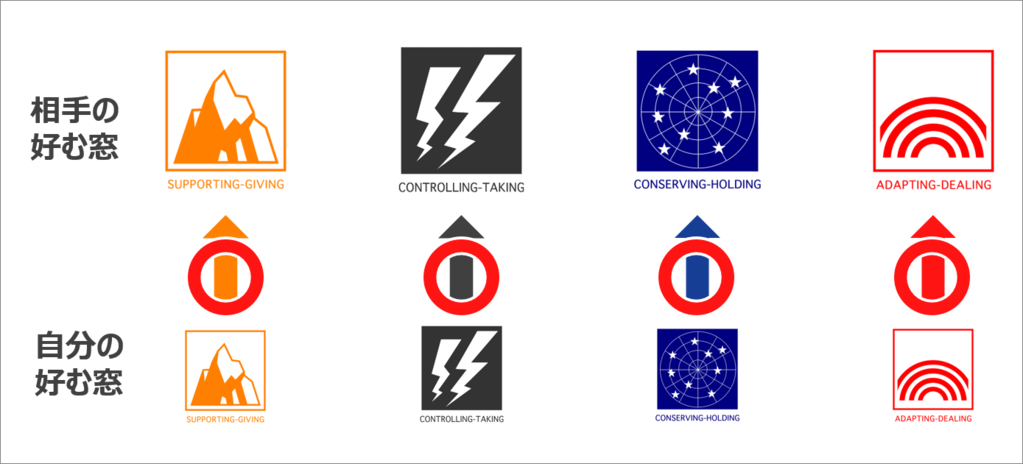

好みの窓の考え方を応用することで、良好な人間関係構築の確率を高めることにつながります。それは、相手の好む窓を見分けて、相手の好みに合わせて言い換えるということです。

このように相手の好みの窓を見分け、その窓を好む人が受け入れやすいアプローチをすることで、人間関係をうまく築きやすくなります。

しかし、これは「言うは易く行うは難し」の典型です。すぐにできるとは限りません。だからこそ、日頃から意識した言動や練習を行う必要があります。その積み重ねで次第に意識せずとも自然に相手の好む窓を見分け、相手に合わせて言い換えるということができるようになっていきます。そうすることで、さまざまな人と円滑なコミュニケーションを取ることができるようになります。

よくある勘違いとして、日本国内に住んでいて、日本語が話せることで、他者とコミュニケーションが取れていると思い込んでしまうというものがあります。日本語が話せるからと言って相手にきちんと意図や想いが伝わっているとは限りません。

だからこそ、意識的な練習が必要なのですが、この勘違いがそれを妨害しているのです。意識しないとできるようにはならないのですが、無意識にできていると思い込み、結局うまくできるようにならないのです。

例えば、毎日歯を磨くと思います。仮に朝晩各1回、1日2回として、365日歯磨きをすれば、年間で700回を超える歯磨きをしていることとなります。そこで、1年前と比べて歯磨きスキルが格段に高まったかどうかを振り返ってみましょう。恐らく多くの人がほとんど変わっていないと思います。それは、歯磨きという行為を意識的に行っているのではなく、無意識に行っているからです。無意識に行っていることは練習になっていないのです。

これと同じことが、コミュニケーションや人間関係構築でも当てはまるのです。意識せず無意識でやっていることはスキルアップしません。

意識して実践してみることが重要です。

ここからは、相手の好みの窓を見分けるポイント、相手の好みに合わせて言い換えるポイントを紹介します。これにより、何を意識し、何を実践すれば良いかが分かります。

相手の好みの窓を見分ける

コミュニケーションを円滑にするためには、まず相手の「好みの窓」を見分けることが重要です。

どの窓を好みにしているかにより、それぞれの窓により大切にしている価値観や哲学(考え方)、目標が異なります。それが服装や装飾品、姿勢や身のこなし、あいさつ、話し方、よく使う表現、聞き方に現れるのです。

上記の図を意識し、相手がどのような服装や装飾品を好んでいるか、どのような話し方や表現を好んで使うかを観察するようにします。慣れてくるとパッと見た印象からの情報である程度見分けられるようになりますが、慣れるまでは練習が必要です。

練習の仕方としては下記のように進めます。

|

この場合、想定した人物は星座の窓を好んでいる可能性が高いと見ます。上記をいろんな人物を思い浮かべながらやってみましょう。

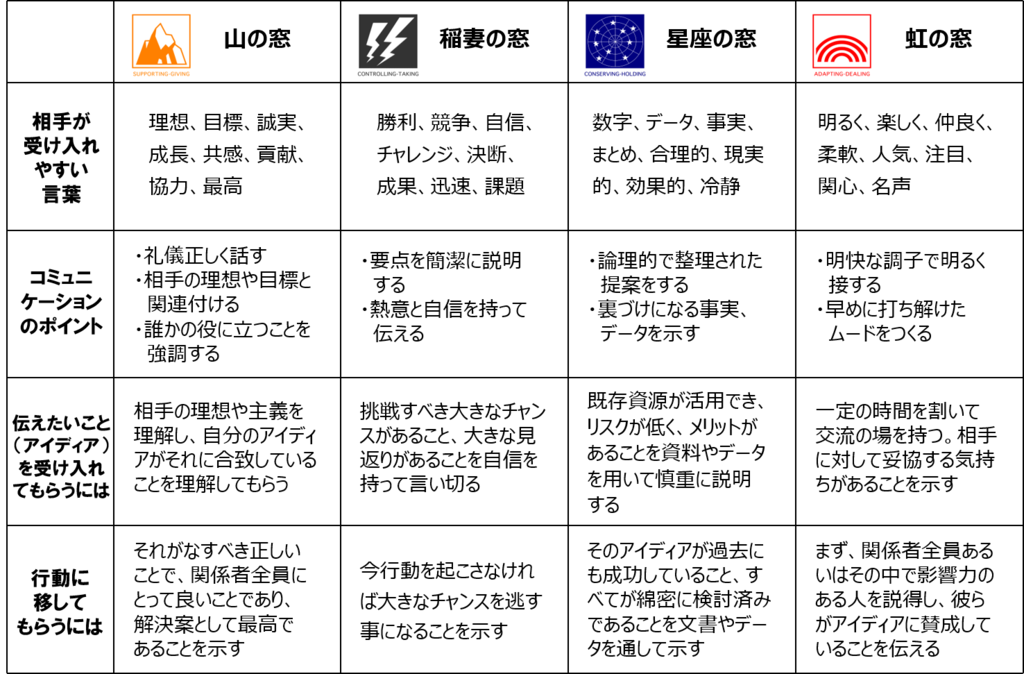

相手の好みに合わせて言い換える

相手の好みの窓を理解したら、次のステップはその窓に合わせて自分の表現を調整することです。これは、相手の視点や価値観を尊重しつつ、効果的にメッセージを伝えるための重要な技術です。

相手に合わせて言い換えるこのプロセスは、単なる話術ということではなく、相手の考え方や価値観に寄り添うためのものです。これにより、誤解や不安が減り、信頼関係を構築する助けとなります。

人間関係において、こうした配慮が相手との距離を縮め、長期的な良好関係を維持するための鍵となります。それぞれの人が好む窓を尊重する姿勢が、円滑なコミュニケーションの礎となるのです。

できるようになるためには練習が必要です。

上記の表を参考にしながら、相手の好む窓に合わせて、相手が受け入れやすい言葉を意識的に使うようにし、コミュニケーションのポイントなどを踏まえて伝えていきます。

相手が星座の窓を好んでいる場合、話を組み立てる際に、関連する数字や具体例を取り入れると良いでしょう。これにより、相手は情報をより理解しやすくなり、納得感も増します。

一方で、相手が虹の窓を好んでいる場合には、関係者の多くが賛同しているということを中心において、かしこまりすぎずに打ち解けた雰囲気で説明すると効果的です。

これまで紹介してきた、相手が好む窓を「見分けて」「言い換える」ことがコミュニケーション円滑に行うコツです。しかしながら、それを意識して行いながら慣れてくるまでには時間がかかります。

そこで、手っ取り早いのが今回紹介したプチ診断を職場の同僚や学校の仲間、家庭では配偶者にやってもらい、その結果をお互いに共有することです。それにより見分ける手間が省け、相互に大切にしている価値観や哲学(考え方)を理解することができ、コミュニケーションを円滑にすることに役立ちます。

コミュニケーション能力を鍛えるテクニック

効果的なコミュニケーション能力の向上には、前章で紹介した練習が必要ですが、それ以外にも具体的ですぐに使えるテクニックもあります。

以下に紹介する7つのテクニックなども活用することでコミュニケーション能力を向上させることができるでしょう。

表情筋トレーニングで好印象を作る

表情は非言語コミュニケーションの要です。毎日の表情筋トレーニングにより、自然な笑顔や適切な表情の使い分けが可能になります。

鏡を見ながら、以下のような練習を朝晩5分ずつ行うことで、表情のコントロール力が向上します。

【練習例】

|

相手の言葉を効果的に言い換えて理解を深める

パラフレーズと呼ばれるこのテクニックは、相手の発言を自分の言葉で言い換えることで、理解を深め、共感を示す効果的な方法です。

「つまり、〇〇ということですね」という形で相手の発言を要約し、確認することで、コミュニケーションの質が向上します。

【具体例】

|

声のトーンと間の取り方をマスターする

声の抑揚や間の取り方は、メッセージの伝わり方に大きな影響を与えます。

特に重要なポイントを強調する際は、わずかに声のトーンを下げ、その前後に適切な間を入れることで、印象に残りやすくなります。

【具体例】

|

意図を持った質問で対話の質を高める

質問は単なる情報収集だけでなく、対話を深める重要なツールです。

オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを適切に使い分けることで、より深い対話が可能になります。

【具体例】

|

アイコンタクトを状況に応じて使い分ける

アイコンタクトは信頼関係構築の基本です。1対1の会話では70%程度、グループでの会話では聞き手全員に均等に視線を配ることを意識します。

ただし、相手の文化や性格に応じて、適切な度合いを調整することが重要です。

【具体例】

|

相手の反応を見極めながら会話を展開する

コミュニケーションは一方通行ではありません。相手の表情や反応を観察しながら、話の展開や速度を調整することで、より効果的な対話が可能になります。

特に、相手が理解に苦しんでいる様子が見られた場合は、適切に説明を補足することが重要です。

【具体例】

|

沈黙を味方につけて対話を充実させる

沈黙は決してネガティブなものではありません。適切な沈黙は、相手に考える時間を与え、より深い対話を可能にします。

特に重要な質問をした後や、相手が考えを整理している様子が見られる場合は、沈黙を恐れずに待つことが効果的です。

【具体例】

|

コミュニケーション能力を鍛える継続ステップ

コミュニケーション能力の向上には、継続的な実践と適切なフィードバックの循環が不可欠です。

ここでは、習得したスキルを確実に定着させるための具体的な方法をご紹介します。

毎日10分の練習で新しい習慣を形成する

スキルの定着には日々の継続的な実践が重要です。しかし、最初から長時間の練習を設定すると続かない可能性が高くなります。

まずは毎日10分という具体的な時間を設定し、以下のような実践を習慣化することから始めましょう。

|

具体的な行動目標を設定して進捗を可視化する

漠然とした目標ではなく、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

例えば、「1日3回以上、相手の話を要約して確認する」といった具体的な行動目標を立てます。これにより、自分の進歩を明確に把握することができ、モチベーションの維持にもつながります。

また、目標達成度を定期的にチェックし、必要に応じて目標を調整することで、着実なスキル向上が図れます。

周囲からの評価を建設的に受け止める

コミュニケーション能力の向上には、客観的なフィードバックが不可欠です。

信頼できる同僚や上司に定期的なフィードバックを依頼し、そこから得られた気付きを次の実践に生かしていくことが重要です。ただし、批判的な意見をそのまま受け入れるのではなく、建設的な改善点として捉え、自身の成長に活用することを心がけましょう。

フィードバックを受けた際は、まず相手の意見をしっかりと受け止め、その上で具体的な改善行動を計画することが効果的です。

コミュニケーション能力を鍛えるなら研修がおすすめ!

コミュニケーション能力を高めることは、多くの職場や社会的な場面で重要です。その練習で役立つのがコミュニケーション研修です。

研修を通じて、自分の強みと改善点を具体的に把握し、実践的なスキルを身につけることができます。そこで1つの有力なツールとして「LIFO」があります。

自己診断ツールLIFOとは

LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。

LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。

自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。

LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。

この診断結果をもとに、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションをとるかを学びます。

研修では以下のような内容が含まれます。

|

LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。

これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。

LIFOでコミュニケーション能力を鍛えた支援事例(山梨放送)

株式会社山梨放送/放送業

導入前の課題

新型コロナウイルス感染症の流行以前は、社内イベントを通じて活発にコミュニケーションが行われていましたが、コロナ禍により社内の人間関係が希薄化し、特に若手社員の早期離職が顕著になりました。

また、放送業界の人手不足と業務の多忙さから、社員教育には力を入れられずにいました。そこで、70周年プロジェクトの一環として「シゴトバ改革」を推進することが決まり、社員が自発的に提案し実行に移すボトムアップ型のアプローチを採用しました。

出会いと導入の決め手

各局や地元企業の事例調査によって、1on1ミーティングが効果的であると分かりましたが、社員の個性を理解するまでには至りませんでした。

キャリアコンサルタントの提案で、相互理解を深めるためにLIFO診断を導入しました。LIFOはその場で診断結果を得られるため、柔軟な勤務時間を抱える社員にも受検しやすく、コミュニケーション改善のツールとして活用が決定されました。

展開ステップと取り組み

1on1ミーティングを実施前に、全社員を対象にLIFOの活用法などを盛り込んだセミナーを実施しました。管理職と一般社員に分けたセミナーで、ミーティングの目的やLIFOの活用法を学びました。

セミナーを契機に、多くの社員が参加し、テーマへの高い関心が示されました。セミナー内容を随時アーカイブとして提供し、参加できなかった社員にも情報を共有しました。

導入後の感想と成果

LIFOの活用で、上司と部下の相互理解が進み、コミュニケーションのきっかけとなりました。1on1ミーティングでは、定期的にLIFOのスコアが話題となるなど、一歩踏み込んだ対話が実現しています。

中には、得られた結果を基に改善に取り組む社員も出始めています。このツールは、管理職のガイドとなり得る可能性があり、引き続きLIFOを活用していく方針です。

取り組みにおける課題と今後の展望

「シゴトバ改革」はボトムアップ式で進行しているため、部署ごとに進捗に差があります。また、1on1ミーティングの目的が理解されず、不満のぶつけ合いになるケースもあるため、意識改革が必要です。

社内通信などでLIFOの考え方を広め、1on1以外にも日常のコミュニケーションやチームビルディングに活用することを目指しています。特に新体制時や社員異動時に効果的であり、職場の活気を向上させることを期待しています。

▼事例の全文は下記をご覧ください。

⇒株式会社山梨放送様 LIFO導入事例

/

LIFOでコミュニケーション能力を鍛えた支援事例(日本新薬)

日本新薬株式会社/医薬品・機能食品事業

導入前の課題

私たちの会社は、コミュニケーションの向上と変化対応力の強化を目指し、社内でいくつかの課題に直面していました。

表面的には社員同士のコミュニケーションは取れているように見えましたが、実際には意思疎通が不十分な場面も多く見受けられました。特に、マネジャーとメンバー間や異なる部署間でのコミュニケーションの円滑化が求められていたのです。

また、中途採用が増える中で、オンボーディングを円滑に進めるために、効果的なコミュニケーションツールの導入が必要でした。これに加えて、業界環境の変化に対応し、社員の変化適応力を強化する必要もありました。

出会いと導入

営業チームのコミュニケーションを円滑にするツールを模索している中で、「LIFO」と出会いました。「LIFO」の魅力は、そのプログラムの分かりやすさと社内への展開が容易な点にありました。

他のツールとは異なり、内製研修で効果的に活用できるプログラムであったため、導入が決まりました。

LIFOスコア取得後の詳細な個別レポートは、社員一人ひとりの特性を理解する「取扱説明書」として機能し、自己理解を深める助けとなりました。役員からの強力な支持を得て、全社展開が迅速に進みました。

展開ステップと取り組み

導入当初、LIFOは営業所長研修の一環として活用され、研修を終えた所長がサブトレーナーとなり、現場での実施を推進しました。

その結果、営業所長はLIFOを用いてチームの構築とコミュニケーションの質を向上させることができました。3年目には、LIFOが全社で共通言語となり、コミュニケーションが大幅に改善しました。

現在はチーム単位でのワークショップを実施し、2024年度には新入社員を含む多くの社員が参加する予定です。この取り組みの成果は、社内だけでなく、外部からも高く評価されています。

導入後の感想・成果

LIFOプログラムの導入により、コミュニケーションの質が向上し、研修を超えて職場活用や人事戦略へのデータ活用の幅が広がりました。

結果として、3年以内の離職率も低い水準で推移しています。職場での活用可能性に関するアンケートでも高い評価を得ており、LIFOが共通言語となることで、活発なコミュニケーションと効果的な施策の運用が進んでいます。

今後の課題と取り組み

今後は、全社員を対象にLIFOを定期的に活用し、コミュニケーションの強化を継続することが重要です。特にオンボーディング施策に重点を置き、新入社員が早期に職場に馴染めるようサポートしていきます。

データを基にした効果的な人事戦略を構築し、社員特性に応じた配属や異動を実現することで、組織全体の最適化を目指します。最終的には、グループ企業全体での展開を見据えています。このような取り組みを通じて、社員同士の相互理解を深化させ、組織力をさらに強化していきます。

▼事例の全文は下記をご覧ください。

⇒日本新薬株式会社様 LIFO・ITS導入事例

▼その他、コミュニケーション関連テーマについては下記で詳しく解説しています。

まとめ:コミュニケーション能力は鍛えられる

コミュニケーション能力を鍛える具体的な方法とは?診断付きで練習方法を公開!について紹介していきました。

- コミュニケーション能力は「適切に」鍛えれば伸ばせる!

- なぜ今コミュニケーション能力を鍛える必要があるのか

- コミュニケーション能力を鍛えることで得られる3つのメリット

- コミュニケーション能力を鍛えるべき3つのサイン

- コミュニケーション能力を鍛える具体的な練習法

- コミュニケーション能力を鍛える7つの実践テクニック

- コミュニケーション能力を確実に鍛えるための継続ステップ

- コミュニケーション能力を鍛えるなら研修がおすすめ!

コミュニケーション能力は、ビジネスにおいて非常に重要なスキルです。意識的に練習し、継続的に取り組むことによって、誰でもこの能力を向上させることができるでしょう。本記事では、コミュニケーション能力を鍛えるための具体的なテクニックや考え方をご紹介します。これらを活用することで、ご自身のコミュニケーションスタイルに適した最適な方法を見つけ、スキルアップを図ることができます。

特に、「好みの窓」を見分けることや、相手に合わせた言い換えを実践することは、人間関係をより良好にし、職場での生産性向上の鍵となります。これらの方法を取り入れることで、相手に対する理解を深め、より効果的に意思を伝える能力が身につくでしょう。

最初のうちは、新しいテクニックの実践に難しさを感じるかもしれません。しかし、日々の練習を通じて少しずつ習得していくことが重要です。継続的な努力によって、コミュニケーション能力は確実に向上します。

また、周囲からのフィードバックを積極的に受け入れる姿勢も大切です。建設的な意見を成長の糧とし、それに基づいて自己改善を図れば、より良いコミュニケーションが可能となるでしょう。

これにより、コミュニケーションが円滑になるだけでなく、キャリアの可能性が広がり、長期的な成長につながります。今日から、小さなステップを大切にしつつ、コミュニケーション能力を磨く旅を始めてみてはいかがでしょうか。

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。