心理的安全性を向上させた企業事例6選から学ぶ!課題別の解決方法

「離職する若手社員が増えているけれど、うちの会社の心理的安全性が低いのだろうか?他社ではどうやって対策しているんだろう?」

「会議になると静かになってしまう。建設的な議論の場にしていきたいけれど、成功している企業ってあるの?」

あなたは今、このように悩んでいませんか?

自社の心理的安全性が低いせいで、社内の人間関係や業務に支障をきたしているとしたら、他社ではどのように解決し業績を上げているのかは、とても気になるところですよね。

結論からお伝えすると、社員の心理的安全性を高める施策を実施し、成果を上げている企業は以下のようなところがあります。

今回の記事では、それぞれの企業が抱えていた課題をどのようにとらえ、解決に導いていったのかについて具体例をご紹介していきます。

さらに、各企業の事例から共通して見えてきた「心理的安全性を高めるための重要ポイント」についてもまとめていますので、参考にして下さい。

特に、心理的安全性を醸成させていく上で大きな役割を果たすのが、チーム内のリーダーです。

「無能だと思われないだろうか?」となかなか意見を伝えられないメンバーたちに、リーダーが自身の弱みを見せて意見を求めたり、チームの意思決定プロセスにおいてメンバーたちを尊重する姿勢を示したりすることで、会社の心理的安全性は大きく向上します。

こうしたリーダーの関わり方は、心理的安全性の施策が成功するか否かを分ける要因となりますので、しっかり注目しておくべきでしょう。

そこで今回の記事では、以下のポイントを押さえて解説していきます。

【この記事でわかること】

|

ぜひ最後までご一読下さい。

▼心理的安全性についてはテーマに応じて下記で詳しく解説しています。

▼心理的安全性については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.心理的安全性を高めることに成功した企業事例6選

- 2.新しい意見やアイデアが出にくい雰囲気を改善した企業事例|株式会社カクイチ

- 3.素直に失敗を認め、社員が主体的に動ける環境を築いた企業事例|面白法人カヤック

- 4.メンバー同士の関係が脆弱でチームワークが生まれない点を改善した企業事例|東京ガス株式会社

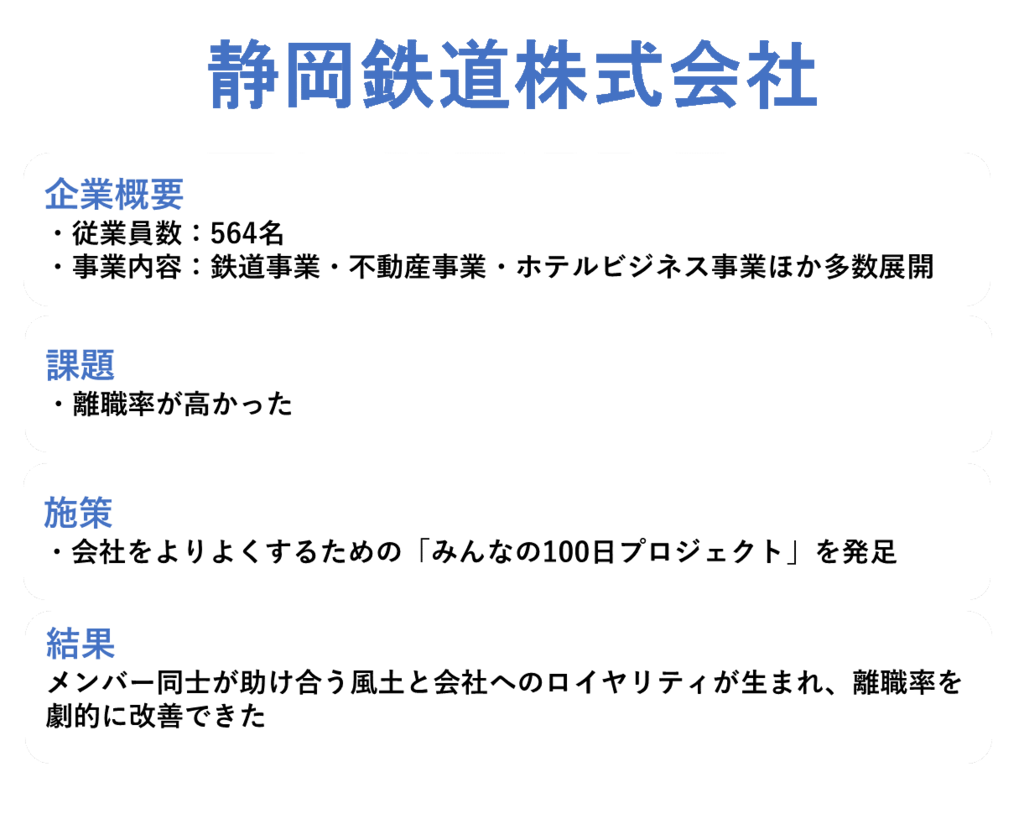

- 5.離職率の高さを改善した企業事例|静岡鉄道株式会社

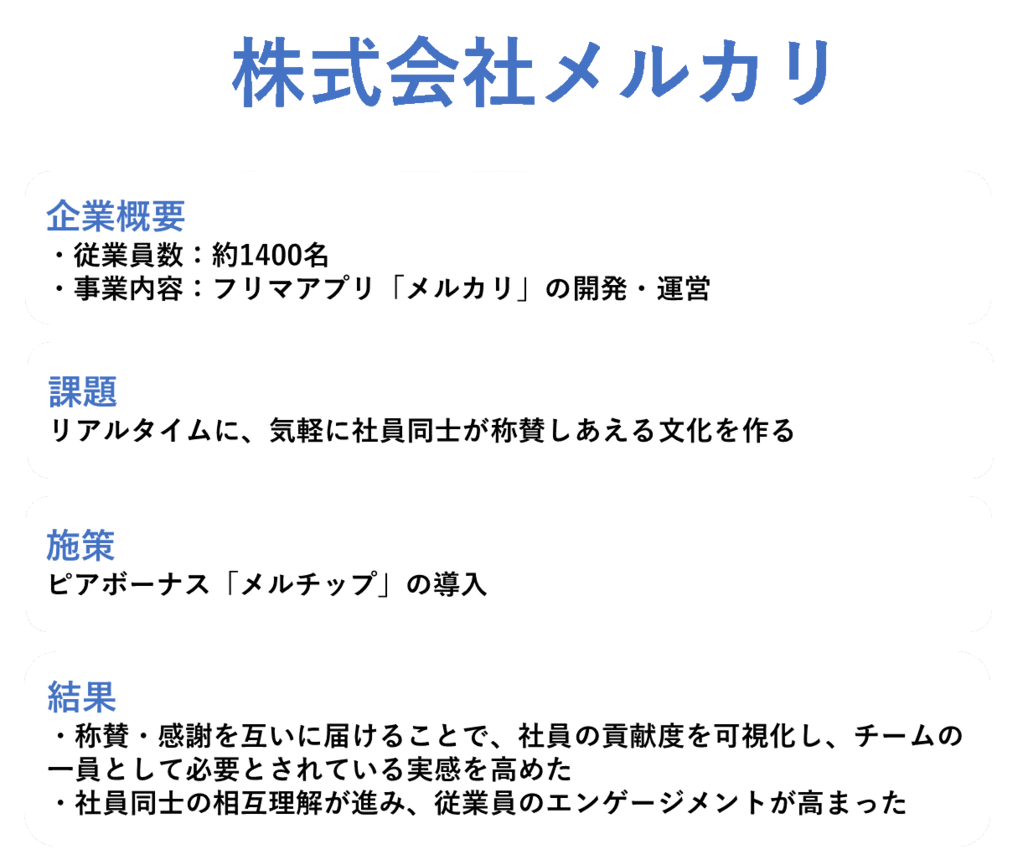

- 6.チームの一員として必要とされていることを実感できるよう伝え方を改善した企業事例|株式会社メルカリ

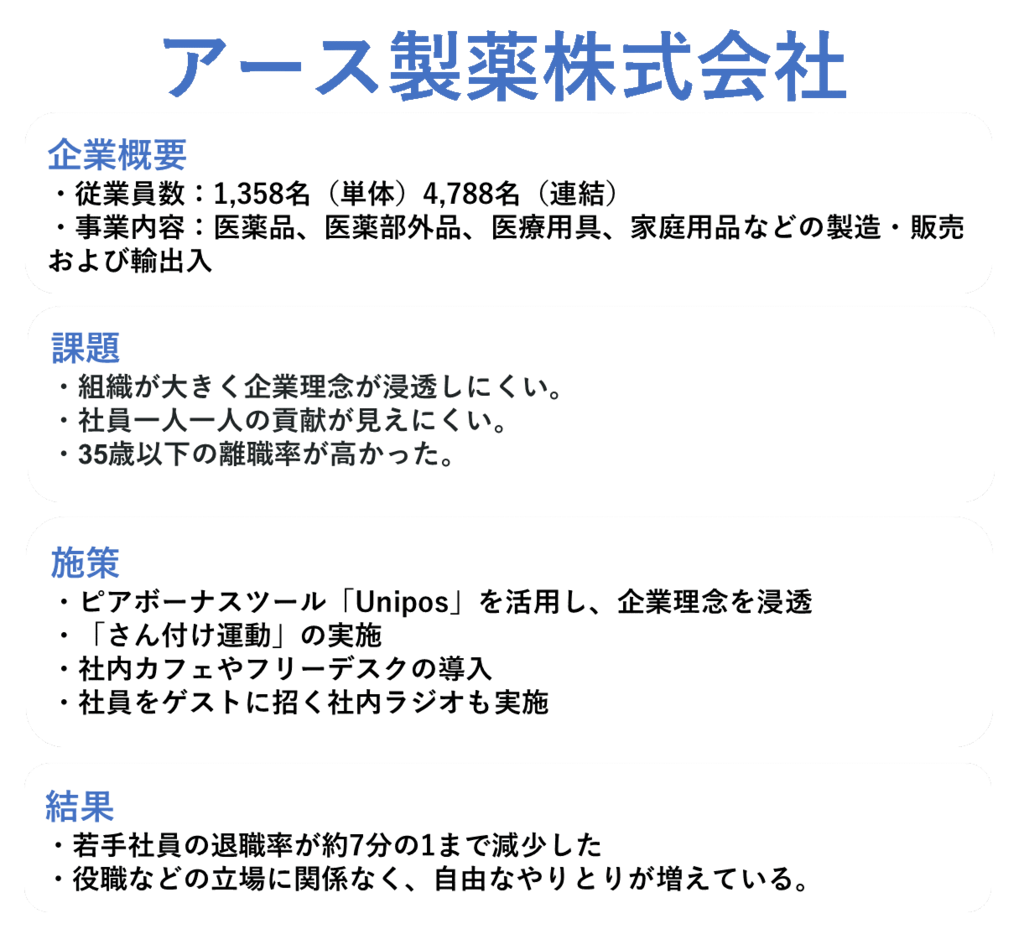

- 7.企業理念を浸透させ共通の目標に向かって進めるよう改善した企業事例|アース製薬株式会社

- 8.事例から見る企業の心理的安全性を高める3つのポイント

- 9.心理的安全性を高めるための研修支援事例

- 10.心理的安全性を高められるリーダーを育成するにはLDcubeにおまかせください

- 11.まとめ

心理的安全性を高めることに成功した企業事例6選

それではさっそく、心理的安全性の向上に成功した企業事例を見ていきましょう。

今回ご紹介する企業は、それぞれ次のような課題を抱え、社内の心理的安全性の低下に悩んでいました。

上司の顔色をうかがい、委縮しがちになってしまう現場や、組織が大きいがために社員一人一人の動きが見えず、共通の目標に向かって動いていけない状況などを分析し、各社に合った施策を取り入れ、結果を出しています。

どの事例も参考になるケースばかりですので、現在現場で感じている貴社の課題にあてはまる事例をご覧下さい。

次章から各社の具体例を詳しく見ていきましょう。

※社名をクリックすると、詳細をお読みいただけます。

【各社の課題と心理的安全性を高める施策】

社名 | 抱えていた課題 | 施策 | 結果 |

|---|---|---|---|

受け身で萎縮しがちな現場で、新しい意見やアイデアが出にくい | ・感謝文化の立ち上げ | ・メンバーへの感謝が伝わりやすくなりコミュニケーションが増えた | |

社員が「この会社は自分が作っている」という意識を持ち、主体的に関われるようにしたい。そのためにお互い意見をしっかり言える雰囲気を作る | ・「360度フィードバック」の実施 | ・社員一人一人が「人事部」として会社に主体的に関わるようになった | |

個人成績に注目されがちでチームワークが脆弱である | ・成果によって施策を柔軟に止める判断 | 全員が営業目標を達成。「チームでの成功」を実現した | |

離職率が高い | 会社をよりよくするため「みんなの100日プロジェクト」を発足 | メンバー同士が助け合う風土と会社へのロイヤリティが生まれ、離職率を劇的に改善できた | |

複数の拠点に従業員が分散し、チームの一員としての意識が希薄になりがちである | 「メルチップ」を導入し、社員同士が感謝の気持ちを表す仕組みを活用 | 国内に広がる社員が認め合い、つながっている感覚を生み出した | |

・組織が大きいため企業理念が浸透しにくい | ・ピアボーナス制度を導入(部署・世代の垣根を超えたやりとり) | ・社員同士のコミュニケーションが活発化した |

心理的安全性を高めることに関する問い合わせはこちらから!

新しい意見やアイデアが出にくい雰囲気を改善した企業事例|株式会社カクイチ

株式会社カクイチは、ガレージ・倉庫事業、EVフォークリフトのサブスクモデル事業、樹脂ホース事業からホテル事業まで多角的なビジネスを展開している会社です。創業140年近い歴史を持ち、約240名の従業員を抱えています。

それでは詳しい内容を見ていきましょう。

課題

長年トップダウン型の経営スタイルが浸透していたため、社員たちが受け身で委縮しがちになっていました。新しいアイデアや意見が自発的に出ない点を課題としていました。

今後、自社製品の競争力を上げていくためには、コスト削減が重要です。

そのためには、現場で働く従業員たちの小さな気付きが大きなヒントとなるため、「現場から声を上げられる空気づくり」をしなければならないと感じていました。

施策

全社員が能動的に動けることを狙い、iPhoneの貸与を実施。社内共有情報にリアルタイムに触れられるようにしました。その上で次の2点を推進していきました。

注力した点 |

|

「タスクチーム制度の導入」とは、異業種・異部署の社員5名で1チームを組む制度です。3ヶ月を1クールとして活動する仕組みで、同時期に約30チームが立ちあがりました。

全社員の参加が必須化されており、それぞれの目的達成のために稼働しています。

タスクチームの活動期間中は、自分に馴染みのない業務内容を行っている現場であっても出向き、どのような点に困っているのかをヒアリングします。

そして、チームで考えた解決策を提示し、実際に解決に結びつくかどうかを共に考えていくのです。

この制度と同時に、同社では「感謝文化の立ち上げ」も進めていきました。

具体的にはピアボーナス制度(社員同士が感謝の気持ちを送り合う制度)を導入していきました(使用ツールは「Unipos(ユニポス)」)。

部署を超えて相手の仕事への貢献に対し、「ありがとう」のメッセージや少額の報酬を送り合っていきました。

結果

上記の「心理的安全性」を高める複数の施策により、以下のような結果を生み出すことに成功しました。

- 受け身で萎縮しがちだった現場が変わり、自発的に発言したり挑戦したりする社員が増えてきた

- これまで目立たなかった社員一人一人の貢献度が見えるようになった

- 関係の薄かった他部署メンバーの顔が見えるようになった

- その結果、部署や世代の垣根を超えた社員同士の繋がりが増え「相手を助けたい」と思える風潮が育った

- 相手から感謝されたり称賛されたりする習慣が生まれたことで、社内でもどのような行動や活動が行われたかが可視化できるようになり、今後の社内課題のヒントも多く見つかるようになった

参考:Unipos「現場の自発的な挑戦を習慣化させる“施策とUniposの合わせ技” |株式会社カクイチ 様支援事例」

素直に失敗を認め、社員が主体的に動ける環境を築いた企業事例|面白法人カヤック

ゲームの企画・デザイン・開発、動画作成などを手掛けるIT会社「面白法人カヤック」は、社員が上層部に対し「NO」と言える企業文化があります。

270名近い従業員全体が、若手であってもベテランであっても率直に意見が言える組織を目指し、心理的安全性を高めるさまざまな施策を行っています。

1つずつ解説していきます。

課題

社員全員が「この会社は自分が作っている」という意識を持ち、主体的に関わっていくことを課題としてきました。なぜなら、同社では「つくる人を増やす」という経営理念を掲げているからです。

「つくる人は主体性を持つことが必要」とも考えているため、社員一人一人が「自分が会社を作っている」という意識を持つこと、そして失敗したことでもさらけ出し、社員同士が意見を活発に交わすことで相互理解が深まることを課題としていました。

施策

社員全員がお互いの理解を深め、会社の成長に主体的に関わっていけるように、若手社員からベテラン社員まで相互に評価ができる「360度フィードバック」を取り入れています。

自分の目標やそれを実現する過程で失敗し、学んだことなどを公の場に実名で書き込み、全社員が閲覧できるようにしています。実際の評価は、社員本人や上司が指名した4名のメンバーから受ける仕組みです。(任意参加)

さらに「ぜんいん人事部」という制度も導入しています。

同社では全社員の名刺に「人事部」という肩書を入れており、その名の通り全員が人事部に所属するというユニークな取り組みを行っています。社員たちは全員で「採用活動」を行い、自分たちが一緒に働きたい人を主体的に見つけてきます。

さらに、半年に一度社員同士で相互投票を行い、そのランキングによって月給の昇給額を決めるという「給与査定」にも関わっています。

加えて、前述した「360度フィードバック」によってお互いを「評価」し合う文化も醸成しており、まさに全員が「人事部」としての役割を果たす仕組みを徹底して築き上げています。

結果

このような独自性の高い取り組みにより、次のような結果がもたらされています。

- 「自分たちが会社を作っている」という意識を持ち能動的に動けるようになった

- たとえ新入社員であっても、代表取締役に直接苦言を呈したり、意見を伝えたりできるようになった

- 失敗を素直に認め、社員同士の相互理解が深まった

参考:東京新聞「物言える企業風土を根付かせるには? 心理的安全性が不祥事防ぐ<民主主義のあした>:東京新聞デジタル」

メンバー同士の関係が脆弱でチームワークが生まれない点を改善した企業事例|東京ガス株式会社

首都圏を含む関東エリアで、約1300万件もの契約数を誇る東京ガス株式会社。

その中でも、ソリューション提案を行う、同社の産業エネルギー営業本部 神奈川産業エネルギー部では、チームが一体となって業務に向き合えるための、心理的安全性を高める取り組みを行いました。

どのような施策を行ったのか、詳しく見ていきましょう。

課題

約30名で構成される同部では、主にソリューション営業を行っています。

業務の内容上、個人成績が注目されがちで、チームが協力し合って成果を上げるという視点や姿勢が不足していました。

さらにコロナ禍で直接顔を合わせてのコミュニケーションが難しい時期も重なり、チーム内で円滑なコミュニケーションが図れない点もありました。

施策

まずはコロナ禍であっても、メンバーたちのコミュニケーションをスムーズに行うために、次のような3つの施策を決めました。

注力した点 |

|

まずは「自己開示と他者への理解」を進めるために、30~40種類もの方法を用いて、部内のコミュニケーションが活発に行われるように意識しました。

その中で「メンバー同士が助け合い称賛しあう」土台を作るために、「営業支援チーム」という架空の部署名を刻んだ名刺を作成し、「併走型の営業スタイル」も導入していきます。

例えば顧客先へ出向く際、営業能力・コミュニケーション能力の高い営業部員と、高い専門知識を持つ支援部員が一緒に動くことで、お互いの業務がスムーズに進み、質の高い提案ができるよう助け合ってきました。

さらに、「業務を遂行する上での仕組みづくり」の一環として、他部署やチーム外とのコミュニケーションで軋轢が生じた際は、管理職がリーダーシップを発揮し、外部との交渉を行いながらチームメンバーたちが安心して集中できるようサポートする体制も整えました。

結果

管理職が職場の心理的安全性を醸成させるべく奮闘したことで、次のような結果に結びつきました。

- メンバーが安心して挑戦できる土台を作り上げた

- 高い営業目標をチーム全体で100%達成できた

- 「チームでの成功」を実感することができた

参考:

心理的安全性AWARD 2024「Archive 受賞事例|心理的安全性AWARD 2024」

ガスエネルギー新聞「「心理的安全性」で金賞、チームの意思疎通を活発に/東京ガス」

東京ガスグループ人的資本レポート2024「東京を越え、ガスを越え、 未来をつむぐ」

離職率の高さを改善した企業事例|静岡鉄道株式会社

創業105周年を迎える(2025年時点)静岡鉄道株式会社は、電車・バス・タクシーなどの運営から始まり、レストランやショッピングパークなどの飲食業、ホテル経営などを手広く展開しています。

同社では2021年から若手社員が柱となりながら、心理的安全性の高い働きやすい職場環境を求めて、さまざまな取り組みを行ってきました。

どのような課題に向き合っていったのか、早速見てみましょう。

課題

「話しやすい雰囲気づくり」「挑戦できる風土」という2点が不足していると感じており、この2点を解決することで離職率を下げたいと考えていました。

全社アンケートによって浮き彫りになったこの課題が、社内の心理的安全性の向上を阻んでいると判断。「長く働きたい」「そのためには会社をよりよい職場にしたい」というニーズに応えるため、有志メンバーによるボトムアップ型のプロジェクトが複数立ち上がりました。

施策

人事部(会社側)と労働組合(従業員側)の若手社員が集まり、2021年より「みんなの100日プロジェクト」をスタートさせました。

これは、「小さくても100日ごとに一歩前進させ、その経過を社内みんなへ共有し、歩みを進めたい」という意味を込めて名付けられたプロジェクトです。

「話しやすい」「挑戦しやすい」という社内の雰囲気づくりを実現するため、以下のような6つのプロジェクトを行いました。

みんなの100日プロジェクトで実施した6つの内容 |

|

130名あまりの社員が参加した6つのプロジェクトでは、具体的に次のような挑戦が実施されました。

具体的な挑戦内容 |

|

たとえば社員ひとりひとりの顔が良く見えるようにと作られたのが、「しずてつ仲間図鑑」です。

心理的安全性を高めるためには、まずは相手のことを良く知ることが必要だという考えのもと、社員の社歴、経歴、担当している業務、趣味や夢などの個人的なことまでをまとめた「図鑑」を作りました。

それを社内イントラで公開し、趣味や出身校などからも検索できるよう検索機能も付けました。

また、「あの人・あの部署・あの事業にちょっと詳しくなれる昼休み」というコンセプトで、「しずてつランチセッション」も実施。

各部長が、自分の所属部署がどのような仕事をしているのかというスピーチを行い、部署外の社員たちに業務内容を詳しく説明していきました。

さらに新入社員に向けた心理的安全性を高める施策も取り入れています。

採用チームと協力して、新入社員のプロフィールを社内イントラに公開。

その社員の採用に関わった採用チームメンバーが、新入社員に向けたメッセージを書きこみ、たとえ社歴の浅い社員であっても一日でも早く会社になじめるように工夫を重ねてきました。

結果

「みんなの100日プロジェクト」を推進していった結果、次のような成果を得ることができました。

- 各社員が相互理解を深め、互いがどのような業務をしているのかについて把握できるようになった

- お互いに助け合う風土が生まれた

- 別の部署メンバーであっても話題のきっかけが生まれやすい空気が広がった

- その結果、社員の会社へのロイヤリティが高まり、離職率を劇的に改善する流れとなった

参考:

心理的安全性AWARD 2024「Archive 受賞事例|心理的安全性AWARD 2024」

静岡鉄道株式会社 新卒採用サイト「みんなの100日プロジェクト - プロジェクト紹介」

静鉄グループニュースリリース「心理的安全性づくりに取り組むチーム・組織を讃える祭典 「心理的安全性AWARD2023」において最高ランクの「プラチナリング」賞を受賞しました!」

静岡鉄道株式会社 新卒採用サイト「心理的安全性の向上プロジェクト - プロジェクト紹介」

チームの一員として必要とされていることを実感できるよう伝え方を改善した企業事例|株式会社メルカリ

2013年の創業以来、フリマアプリとして急成長を遂げている株式会社メルカリ。

月間2,300万人もの利用者を支えているのは、1,400名以上の社員です。

東京・福岡・大阪だけでなく、アメリカやインドへと拠点を広げていく中で、社員一人一人がチームの一員として必要とされていることを感じ取れるよう、お互いに感謝し、称賛しあう制度を整えています。

詳しく見ていきましょう。

課題

組織が拡大するにつれ、マネジャーや役職についている人などリーダーシップを取る側にいる社員だけに目が向き、その他の社員たちの貢献度が見えにくい状態でした。

とはいえもともと同社には、1人ひとりを称賛する制度として、四半期ごとに「Thanksカード」を贈り、感謝を伝える制度がありました。

しかし四半期に一度という縛りだと、リアルタイムに感謝を述べる場が少ないと感じており、より手軽に、よりタイムリーにお互いが感謝を伝え合う制度を整える必要性を感じていました。

施策

2017年より、ピアボーナス制度「メルチップ」をスタートしました。

もともと使用していたコミュニケーションツール「Slack」に連携する形で、ピアボーナスツール「Unipos(ユニポス)」を導入。社員たちが業務上で感じた感謝・称賛の気持ちを、「成果給」(ピアボーナス)という形でタイムリーにお互い送り合うことができます。

送り合うポイントは「1ポイント=1円」となっており、1か月間で受け取ったポイントは、毎月給与とともに現金で支払われる仕組みです。

毎週月曜になると、1人につき「メルチップ」400ポイントが配布され、相手に送ることが可能です。

社内では「メルチップ」のスムーズな浸透を狙って、「mertip賞」を設定。「一番多くメルチップをもらった人」と「一番多くあげた人」(ポイント数ではなくそれぞれの回数でカウント)の両方を表彰することで、この制度を一人でも多くの社員が活用してくれるよう周知しています。

結果

「メルチップ」を導入した結果、次のような結果が現われ、社員たちの士気も高まりました。

- これまでスポットがあたりにくかった社員にも称賛・感謝を伝えやすくなり、チームの一員として自分が必要とされていることを実感しやすくなった

- 制度開始から3年で100万通のメッセージが行き交い、累計3000万ポイントが流通し、称賛文化がより根付いた

- 組織拡大で顔が見えにくくなっていた社員同士でも、拠点を超えたコミュニケーション深まり、従業員エンゲージメントを高めた

参考:

SELECK「同僚から月60回「成果給」を受け取った人も!メルカリの「ピアボーナス」運用の裏側 」

Forbes JAPAN「メルカリの組織文化“Trust & Openness”に貢献 Unipos導入で会社経営はどう強くなるのか」

ITmedia ビジネスオンライン「「同僚からのボーナス」があると、職場はどう変わるのか:メルカリにも浸透(1/4 ページ)」

mercan「メルカリのピアボーナス制度「メルチップ」、メッセージ累計数が100万を突破しました〜!#メルカリな日々」

企業理念を浸透させ共通の目標に向かって進めるよう改善した企業事例|アース製薬株式会社

防虫剤やオーラルケア用品、医薬品などで数多くのヒット商品を生み出しているアース製薬株式会社でも、心理的安全性を向上させるためのプロジェクトに着手しています。

きっかけとなったのは、2020年4月に社長から役員および管理職に送られた1通のメールでした。

「埋もれがちな社員の貢献を、全社に伝えらえるような仕組みが欲しい」

このメールを受けて動き出した同社のプロジェクトは、同時に企業理念を社内に浸透させる結果を生み出し、社員が同じ目標に向けて歩みを進めていく土台づくりにもつながりました。

詳しく見ていきましょう。

課題

約1,400名の社員が在籍しており、社員一人一人の貢献が見えにくい状況にありました。

また、企業理念を共有しゴールまでの足並みを揃えたくても、企業規模が大きいためなかなか全社員で共有することが難しく、若手の離職率も上がっていました。

施策

ピアボーナスツール「Unipos」を全社で導入し、「ありがとう」を伝えられる感謝や称賛の文化を広げていきました。

特に意識したのは、「始めから一気に盛り上がること」でした。そのため、社内で大きな影響力を持つ役員クラスの社員を巻き込み、社員に向けて25回にも及ぶ説明会を実施しました。

感謝の気持ちを伝える以外にも、「Unipos」を通して企業理念を深めようと、相手にコメントを送る時にハッシュタグを積極的に活用しました。

同社のポリシーである「#すぐやる・必ずやる・最後までやる!」「#お客様目線」などをハッシュタグに設定したり、チームで設定できるハッシュタグでは会社のバリューである「#One Earth!」「#コミュニケーション」などを用いるようにしました。

こうした仕組みづくりをする傍らで、役職名で呼ぶのではなく名前で相手を呼ぶ「さん付け運動」、社内カフェの導入も順次行っていきました。

ユニークなのは、1人ひとりの社員をよりよく知ろうと始めた「社内ラジオ」です。

毎週水曜日の昼に社員をゲストに招き、紹介する機会を設けています。

結果

上記の施策を通じて、互いへの理解と「褒める文化」が根付いた結果、次のような成果が生まれました。

- 「Unipos」で「ありがとう」の気持ちを送り合うことで、相手の人間性が伝わり、相互理解が深まった

- 社内の雰囲気が和んだだけでなく、ハッシュタグの活用で企業理念やポリシーが浸透した

- 若手社員の退職率が約7分の1まで減少した

参考:Unipos「全社員が活用!他施策との相乗効果で人材が定着 |アース製薬株式会社 様支援事例」

事例から見る企業の心理的安全性を高める3つのポイント

ここまで心理的安全性の向上に成功した6社の事例を見てきましたが、こうした施策を実施する上で重要となるのは、リーダーがいかに率先して施策に取り組むかという点です。

施策を現場に根付かせ、心理的安全性が高められるようリーダーシップをとるか否かで、成功率が大きく変わってくるからです。

そこでこの章では、社内の心理的安全性を高める際、リーダーがどのように関わるべきかについて述べていきます。

今回の事例から見えてきた、リーダーの押さえるべき重要ポイントは、以下の通りです。

心理的安全性を高めるための重要ポイント |

|

どの項目も心理的安全性を高めるためには必ず押さえておくべきポイントです。

1つずつ見ていきましょう。

リーダーが弱みを見せる

心理的安全性を高める上ですぐに効果を発揮しやすい方法は、リーダーが弱みを見せることです。

リーダーも部下と同じく悩んでいたり、失敗したりした経験があると知ることで、メンバーたちにも「自分も悩んでいいんだ」「失敗しても大丈夫!」という安心感が生まれやすいからです。

安心感が生まれることで、難しいことでも挑戦できるという勇気がわき、社員の士気も上がってきます。

今回の企業事例からCHECK |

面白法人カヤックの「360度評価」は、若手社員からベテラン社員まで互いが率直に相互評価するというものです。 |

このように、リーダーが進んで自らの弱さをさらけ出すことは、メンバーたちの緊張を解き、失敗を糧に力強くチャレンジしていける土台づくりに大きく役立ちます。

上下関係による心理的な圧迫感を緩和する

上司や部下といった、上下関係による緊張感や圧迫感を和らげることも重要です。

リーダーは部下が自分に対して圧迫感を感じないよう、フラットな関係を築けるよう努力する必要があります。

部下との心的距離が近づけば、仕事上の悩みについて相談してくれることも多くなり、その分仕事でのミスも減るからです。

また上司との距離が近づき、自分を理解してくれる人が増えることで、部下にとっても会社は安心して過ごせる場所になり、結果的には会社のために熱心に動き、離職したいと考えることも減るでしょう。

今回の企業事例からCHECK |

|

「上司」「部下」という関係はどうしても立場の差が出やすく、自由なコミュニケーションにつながりにくいこともあることでしょう。

しかし、上記のようにさまざまな施策を試行錯誤していくことで、成果につなげていくことも可能なのです。

意思決定のプロセスにメンバーを参加させる

意思決定のプロセスにメンバーたちを動員することも効果があります。

トップダウン型の会社では、社長や上層部からの発信に社員たちが「NO」と言えない雰囲気があります。

社員ひとりひとりが尊重されていないように感じてしまい、会社へのロイヤリティも下がる一方です。

今回の企業事例からCHECK |

面白法人カヤックが行っている「ぜんいん人事部」は、社員全員が採用決定のプロセスに関わっているという、大変興味深い取り組みです。 社員全員が本来の業務に加えて人事部にも配属され、「自分たちが一緒に働きたい人」を選んでいきます。こうした経験を積むことで、社員は自分たちが会社になくてはならない存在だと思えるだけでなく、「この会社は自分たちが作り上げ、動かしている」という当事者意識を持つことができるようになります。 その分仕事にも熱心になり、現場でも建設的な意見を出したり、新しいコト・モノへの挑戦を行ったりする企業風土が形作られていきます。 |

しかし、今回紹介した事例のように、社員の意見にしっかり耳を傾け、彼らの意見を現場に反映してくれるような会社であれば、社員たちも自分たちの存在意義を見出すことができます。

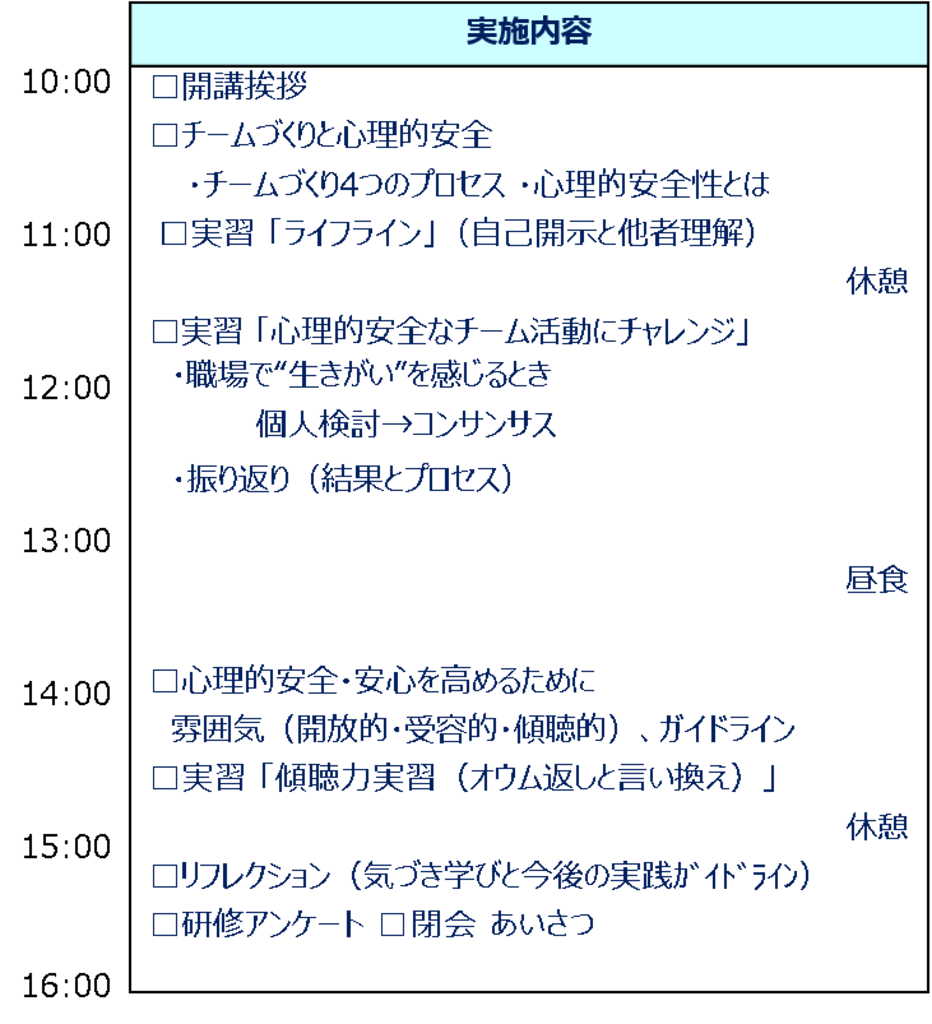

心理的安全性を高めるための研修支援事例

エンジニアリング業界 5000名以上

研修対象:職場リーダー

研修のねらい

- 心理的安全性について理解を深める。

- 体験実習を通して、お互いに助け合い、発言しやすい環境・雰囲気づくりの重要性とポイントを学ぶ。

- 心理的安全性を阻害する要因について理解する。

研修実施のポイント

- 単なる知識学習ではなく、体験学習を通して心理的安全性が高い/低い状態を経験し、その生産性の違い、重要性を実感してもらう。

- 合わせて心理的安全性を阻害する要因、高める具体的アプローチを学ぶ。

研修内容(1日間)

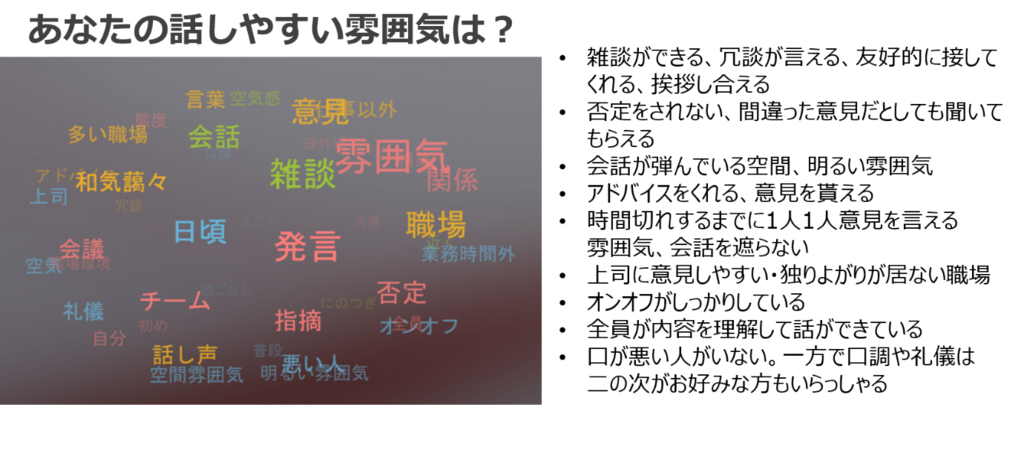

研修中の討議の様子(あなたの話しやすい雰囲気は?)

研修後のアンケート(心理的安全性についての理解度は?)

「グループワークを通して相手の言いたいことを理解することの難しさ、自分の意見を伝えることの難しさを感じた」「チーム内での発言者に対する傾聴や言い換えによる整理によって、発言しやすい環境になる気付きがあった」など理解が深まった様子でした。

受講者の声

心理的安全性を高められるリーダーを育成するにはLDcubeにおまかせください

職場の心理的安全性を高めたい…そんなお悩みを解決するお手伝いは、私たち株式会社LDcube(エルディーキューブ)におまかせください。

私たちLDcubeは、60年に渡り組織開発や人材開発の分野で企業を支援してきた親会社の知見・経験・ノウハウをベースに、新時代の人材育成支援サービスを提供しています。

心理的安全性を高める現場リーダーの育成には、LMSおよびeラーニングの「CrossKnowledge」がおすすめです。

※LMSとは:オンライン上で学習管理や教材配信などを行うシステムのこと

「CrossKnowledge」はフランスに本社を構えるCrossKnowledge社(CK社)が提供するプラットフォームで、LDcubeが日本国内専売代理店を担っています。

▼CrossKnowledgeで学習できる46コース(254セッション受講可能)

心理的安全性を醸成するには、リーダーのマネジメント力やコーチング力、部下の才能を見抜きモチベーションを支えるなど、必要とされる能力は多岐に渡りますが、CrossKnowledgeのEラーニングでは隙間時間にこれらを受講することが可能です。

さらに、「CrossKnowledge」がリーダー育成に最適な理由として、以下4つがあります。

- パーソナライズ学習を実現する「CK-Connect」

⇒ 一人一人の診断結果を基に、おすすめのコンテンツを提示可能なため、ユーザーの効率的な学習が期待できます。 - 自由度の高いポータルサイト構築「LearningChannel」

⇒ 導入企業ごとの学習ポータルサイトが作成され、1社1社の用途に合わせた設計が可能です。

実際に使用する社員の目線に立った、使い勝手の良さを実現できます。 - 成果に結びつく学習設計「Blendedx」

⇒ 学習の効果を上げるために、インプットとアウトプットに注力した研修コースの設計ができます。 - グローバル対応を実現

⇒ LMSは最大28か国の言語に対応しているだけでなく、最大8か国語に対応した750以上のコンテンツを用意しています。多言語で学習コンテンツを提供できるので、社員教育の幅が広がります。

【さらに社内でリーダー育成に本気で取り組みたいなら「社内トレーナー養成支援」でサポートも】

LDcubeでは、「社内トレーナー養成支援」として社内講師を育成するためのプログラムや教材の提供も行っています。

心理的安全性を高める施策を行う上で、企業風土やメンバー状況を熟知している社員であれば、現場に応じた社員トレーニングをより効果的かつ持続的に行うことができます。

このようなトレーナー側の立場に社員を育成するために、LDcubeでは以下のような特徴を持つ支援をご提供可能です。

- プロの研修トレーナーが活用する理論・モデル・ツールのご提供。

- 実践的なトレーニングスキル(プレゼンテーションスキル・インストラクション(提示)スキル・インタベンション(介入)スキル・フィードバック(指摘)スキル・ファシリテーション(促進)スキルなど)をご提供。

- 本養成講座後も、研修プログラムの作成、トレーニング実施にあたっての質問、不安や疑問に感じていることなどについて専門スタッフに相談といったアフターサービスも提供。

貴社の心理的安全性を高めるための、リーダー育成にお悩みの場合はぜひご相談ください。

まとめ

今回は社内の心理的安全性の向上に向けて、さまざまな施策を取り入れている企業についてご紹介しました。

企業ごとに施策の内容は異なりますが、共通しているのは、施策の成否を握るのは現場に関わっているリーダーだという点です。

施策で効果を上げるためのコツを把握している人材が、リーダーシップを発揮することで、より効果が上がることは間違いありません。

社員同士の理解が深まり、風通しの良い企業になるためにも、今回の企業事例と施策成功のための重要ポイントをぜひ参考にしていただけると幸いです。

株式会社LDcubeでは心理的安全性について、提唱者であるエイミー・C・エドモンドソン教授が登壇している「心理的安全性がつくる恐れのない職場コース①②」のマイクロラーニングコースの提供や、心理的安全性の土台となる個々人のセルフエスティームを高めるための研修プログラム、組織的にセルフエスティームを高めるための社内トレーナー養成など幅広くサービスを提供しています。

マイクロラーニングコースのデモIDやセルフエスティームプログラムについて無料説明会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。