組織が成長する心理的安全性の高いチームビルディングとは?実現法を解説!

予測が困難な現代のビジネス環境において、企業の競争力を高め、新しい価値を生み出すために、心理的安全性の重要性が急速に高まっています。

しかし、多くの管理職が心理的安全性の高い職場づくりに苦心しているのが現状です。

本記事では、心理的安全性を単なる優しい職場と誤解せず、高いパフォーマンスを実現するための重要な要素として捉え直します。そして、管理職の皆さまが明日から実践できる7つのアプローチを、詳細な手順とともに解説していきます。

心理的安全性が低下するサインの見極め方から、効果的な1on1の実施方法、チーム全体での取り組みの促進まで、現場で即実践可能な施策を網羅しています。さらに、リモートワーク環境下での実践方法など、現代の働き方に即した視点も盛り込んでいます。

経営層からの支援を得るために必要な定量的・定性的な測定手法についても詳しく解説します。組織全体での継続的な改善サイクルを回すために必要な視点を、豊富な具体例とともにお伝えします。

組織の生産性向上や従業員定着率の改善、チーム力の強化など、心理的安全性がもたらす具体的な成果についても、実践的な視点から解説していきます。管理職の皆さまが実践する職場改革の一助となれば幸いです。

▼心理的安全性についてはテーマに応じて下記で詳しく解説しています。

- 心理的安全性が低い上司との関係改善の方法とは?| 特徴や原因から解説!

- よく耳にする「心理的安全性」、その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を紹介!

- 心理的安全性の研修はどう企画する?具体的な内容や設計のポイント

- 心理的安全性がビジネスに必要な理由?エドモンドソン博士の視点を解説

- 心理的安全性を職場のマネジメントに取り入れるには?ポイントを解説!

- 心理的安全性を高めてハラスメントを防ぐには?職場と組織の仕組みづくりのコツを解説!

- 心理的安全性を高めるコミュニケーションのあり方とは?本質と具体策について解説!

- チームビルディングのおすすめ本13選|リーダーが読むべき書籍を厳選

▼心理的安全性については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.心理的安全性の高いチームビルディングは組織成長のカギ!

- 2.心理的安全性の高いチームビルディングとは何か

- 3.心理的安全性とチームビルディングにおける主な課題4つ

- 4.心理的安全性の高いチームビルディングを実現する管理職の役割

- 5.心理的安全性の高いチームビルディング7つの実践術

- 5.1.1日5分のチェックイン習慣をつくる

- 5.2.定期的な1on1でメンバーの声に耳を傾ける

- 5.3.失敗事例の共有会を実施する

- 5.4.チーム内でのフィードバック文化を育てる

- 5.5.心理的安全性を測定し可視化する

- 5.6.リモートでもつながりを感じられる仕組みをつくる

- 5.7.相互理解を深めるワークショップを開催する

- 6.心理的安全性の高いチームビルディングに向けた効果測定と改善方法

- 7.心理的安全性の高いチームビルディング実践のポイント

- 8.心理的安全性を高めるための研修支援事例

- 9.まとめ:心理的安全性の高いチームビルディングで組織を変革する

心理的安全性の高いチームビルディングは組織成長のカギ!

心理的安全性の高いチームビルディングは、組織が不祥事を防ぎつつ成長・存続するための重要な要素です。

心理的安全性が高まると、チームのメンバーは積極的に意見を交換し、新しいアイデアや解決策を提案しやすくなります。これにより、イノベーションが促進され、問題解決能力が向上します。同時に、メンバーのエンゲージメントが高まり、仕事への満足度も向上します。結果として、チームの生産性が向上し、組織全体の成長が推進されます。

さらに、心理的安全性は信頼関係の構築に不可欠です。

メンバーが安心して意見を述べられる環境を提供することで、信頼関係が深まり、自然な協力関係が生まれます。これにより、チームワークが強化され、さまざまな状況に柔軟に対応する力がチームに備わります。

心理的安全性の高い環境では、問題や誤りが発生した際にも、メンバーが恐れることなくそれを報告し、相互に指摘し、改善につなげることが可能です。このように透明性とオープンなコミュニケーションが維持されることで、不祥事の発生を未然に防ぎ、健全な組織運営が実現できます。

したがって、組織が持続的に成功を収めるためには、心理的安全性を重視し、その構築に努めることが不可欠です。

心理的安全性の高いチームビルディングとは何か

近年、組織開発やチームマネジメントにおいて、「心理的安全性」という概念が注目を集めています。

特にテレワークの普及やダイバーシティ経営の推進により、その重要性は一層高まっています。

本章では、心理的安全性の基本的な概念から、チームビルディングにおける意義まで、体系的に解説していきます。

そもそも心理的安全性とは

心理的安全性とは、チームメンバーが対人関係におけるリスクを取ることができ、その発言や行動によって非難されたり、恥をかかされたりすることがないという確信を持てる状態を指します。これは単なる「仲の良さ」や「優しさ」とは異なり、むしろ組織の成長と発展を支える重要な基盤となるものです。

メンバーが自由に意見や提案を述べることができ、失敗やミスを隠さずオープンに共有できる環境では、より良いアイデアが生まれ、問題の早期発見・解決につながります。

こうした環境は、組織の持続的な成長に不可欠な要素となっています。

心理的安全性の高いチームビルディングの特徴

心理的安全性の高いチームでは、メンバー間で強い信頼関係が築かれており、互いの専門性や判断を尊重し合える関係性が確立されています。この信頼関係は、日々の対話や協働を通じて徐々に構築されていきます。

また、このようなチームでは、失敗を非難の対象としてではなく、チーム全体の成長機会として前向きに捉える文化が根付いています。これにより、メンバーは新しい挑戦に躊躇することなく取り組むことができ、組織としてのイノベーション創出につながっています。

さらに、異なる意見や視点を積極的に取り入れ、それらを組織の強みとして活用する姿勢も特徴的です。多様な考え方が共存し、建設的な対話を通じて新しい価値が生み出されていきます。

心理的安全性の高いチームビルディングの必要性

現代のビジネス環境において、心理的安全性の高いチームビルディングは、組織の競争力を高める重要な要素となっています。不確実性の高い環境下では、チームメンバー全員の知恵と創造性を結集する必要があり、そのためには心理的安全性が不可欠です。

特に、新しいアイデアや改善提案が自由に行える環境は、イノベーションの源泉となります。心理的安全性は、この創造的な対話を可能にする基盤として機能しています。

また、リモートワークが一般化する中で、物理的な距離があってもチームの一体感と信頼関係を維持するために、心理的安全性の確保はますます重要性を増しています。

生産性向上とエンゲージメント強化の関係性

心理的安全性は、チームの生産性向上とメンバーのエンゲージメント強化に密接な関係があります。多くの研究や実践例から、高いパフォーマンスを発揮するチームには、心理的安全性が存在することが分かってきています。

情報共有が活性化されることで、意思決定の質が向上し、業務の効率化と生産性の向上が実現されます。また、メンバーが主体的に問題解決に取り組める環境では、課題の早期発見と解決が可能となり、組織全体の生産性が向上します。

さらに、自己の意見や提案が尊重される環境では、メンバーの仕事への意欲とエンゲージメントが自然と高まります。この好循環が、持続的な生産性向上を支える基盤となっているのです。

心理的安全性とチームビルディングにおける主な課題4つ

組織において心理的安全性の高いチームを構築する際には、いくつかの重要な課題に直面します。

これらの課題を正しく認識し、適切に対処することが、効果的なチームビルディングのカギとなります。

メンバー間の信頼関係が築けていない

チーム内で信頼関係が十分に構築されていない状況は、心理的安全性を確立する上で最も基本的な課題となります。信頼関係の欠如は、メンバー間のコミュニケーションを抑制し、情報共有や協力体制の構築を妨げます。

特に新しいチームや、メンバーの入れ替わりが頻繁な組織では、互いを理解し合い、信頼関係を築く時間が十分に確保できないことがあります。また、異なる部署や専門分野からメンバーが集まる場合、価値観や仕事の進め方の違いが信頼関係の構築を難しくすることもあります。

このような状況を改善するためには、日常的なコミュニケーションの機会を意図的に作り出し、メンバー同士が互いを理解し合える環境を整えることが重要です。

オープンなコミュニケーションが不足している

形式的な会議や報告が中心となり、本音での対話や建設的な意見交換が行われていない状況も、大きな課題の一つです。このような状態では、問題の早期発見や創造的な解決策の創出が難しくなります。

多くの場合、この課題の背景には、「意見を言っても無駄ではないか」という諦めや、「反対意見を述べることでマイナスの評価を受けるのではないか」という不安が存在します。過去の否定的な経験が、オープンなコミュニケーションを妨げる要因となっていることも少なくありません。

失敗を恐れる組織文化が根付いている

多くの組織では、失敗を極度に避けようとする文化が根付いており、これが心理的安全性の確立を妨げています。失敗が厳しく非難される環境では、メンバーは必要以上にリスクを回避し、新しい試みや改善提案をためらうようになります。

この課題は、特に実績や効率を重視する組織で顕著に見られます。短期的な成果や完璧な実行が求められる環境では、チャレンジングな目標設定や革新的なアプローチが避けられ、組織の成長機会が失われてしまいます。

リモートワークにより心理的距離が大きくなっている

近年のリモートワークにより心理的距離が大きくなっているという新たな課題が浮上しています。物理的な距離が存在することで、従来のような自然なコミュニケーションや関係構築が難しくなっています。

オンラインでのコミュニケーションでは、表情やジェスチャーなどの非言語情報が制限され、メンバー間の微妙なニュアンスの伝達が困難になります。また、インフォーマルなコミュニケーションの機会が減少することで、チームの一体感や信頼関係の構築にも影響が出ています。

さらに、時間や場所にとらわれない働き方により、メンバー間の業務時間の違いやコミュニケーションのタイミングのズレが生じ、チームとしての一体感の醸成を難しくしています。

このような状況下で心理的安全性を確保するためには、オンラインでの効果的なコミュニケーション方法の確立と、新しい形での信頼関係の構築が求められています。

心理的安全性の高いチームビルディングを実現する管理職の役割

心理的安全性の高いチームを構築する上で、管理職の果たす役割は極めて重要です。

適切なリーダーシップと具体的な行動により、チームの心理的安全性を高めていくことができます。

価値観や思いを共有するコミュニケーションの作り方

管理職には、チームメンバーとの間で価値観や思いを共有できる対話の場を創出することが求められます。形式的な業務報告や指示だけでなく、組織の目指す方向性や、各メンバーが持つ将来への展望について、深い対話を行うことが重要です。

このような対話を実現するためには、まず管理職自身が自らの価値観や思いを率直に語ることから始めます。組織の目標に対する自身の考えや、チームメンバーへの期待を明確に伝えることで、開かれた対話の土台をつくることができます。

また、定期的な1on1ミーティングなどの機会を活用し、各メンバーの価値観や目指すキャリアについて深く理解することも大切です。

このプロセスを通じて、個々のメンバーの動機付けを理解し、より効果的なチーム運営につなげることができます。

メンバーの相談や不安を引き出すコツ

管理職は、チームメンバーが抱える相談事や不安を適切に引き出し、対応する必要があります。しかし、多くの場合、メンバーは自発的に不安や悩みを表明することをためらいます。

効果的なアプローチとして、まず管理職自身が率直に自分の経験や失敗談を共有することが挙げられます。自身の弱みや不安を開示することで、メンバーも安心して本音を語れる環境が生まれます。

質問の仕方も重要です。「何か困っていることはありませんか?」といった一般的な質問ではなく、「このプロジェクトで最も難しいと感じている部分は何ですか?」など、具体的な文脈に基づいた質問を投げかけることで、より実質的な対話が可能となります。

適切な称賛とフィードバックの方法

チームの心理的安全性を高めるには、適切な称賛とフィードバックのバランスが重要です。ただし、これは単なる「褒める」という行為以上の意味を持ちます。

効果的な称賛は、具体的な行動や成果に基づいて行われる必要があります。「よく頑張りましたね」という一般的な言葉ではなく、「あのプレゼンテーションで顧客の課題を的確に分析し、具体的な解決策を提示できていましたね」といった具体的な観察に基づく称賛が効果的です。

同様に、建設的なフィードバックも重要です。改善が必要な点については、個人を非難するのではなく、具体的な行動や結果に焦点を当てて伝えます。また、フィードバックを行う際は、必ずその人の成長を支援する意図を明確に伝え、改善のための具体的な提案も併せて行います。

リーダーシップスタイルの選択と実践

心理的安全性の高いチームを築くには、状況に応じてリーダーシップスタイルを柔軟に選択する必要があります。時には指示的なアプローチが必要な場面もあれば、メンバーの自主性を重視したファシリテーター型のリーダーシップが効果的な場面もあります。

特に重要なのは、メンバーの成長段階や案件の性質に応じて、適切な権限委譲を行うことです。過度な管理や介入は、メンバーの自主性を損ない、心理的安全性を低下させる可能性があります。一方で、必要なサポートを提供しないことも、不安や混乱を招く原因となります。

管理職は、常にチームの状況を観察し、メンバー一人一人の成長段階を把握しながら、適切なリーダーシップスタイルを選択していく必要があります。また、定期的にチームの状態を振り返り、自身のリーダーシップスタイルが効果的に機能しているかを確認することも重要です。

心理的安全性の高いチームビルディング7つの実践術

心理的安全性の高いチームを構築するには、具体的で実践的な取り組みが不可欠です。ここでは、すぐにすぐに導入できる7つの実践術を詳しく解説します。

1日5分のチェックイン習慣をつくる

朝のミーティングや業務開始時に、短時間のチェックインを実施することは、チームの心理的安全性を高める効果的な方法です。この時間では、業務上の報告だけでなく、個々のメンバーの状態や気持ちを共有することが重要です。

効果的なチェックイン質問例:

|

この習慣は、特にリモートワーク環境において重要性を増しています。短時間でも継続的に実施することで、チームの一体感が徐々に醸成されていきます。

定期的な1on1でメンバーの声に耳を傾ける

定期的な1on1ミーティングは、メンバーの本音を引き出し、信頼関係を構築する重要な機会です。この場では、業務上の課題だけでなく、キャリアの展望や個人的な悩みについても話し合える関係性を築くことが大切です。

ミーティングの質を高めるには、管理職側が積極的に傾聴の姿勢を示すことが重要です。相手の話を遮らず、共感的な理解を示しながら、必要に応じて適切なフォローアップを行います。

特に新しい提案や懸念事項が共有された際は、具体的なアクションにつなげることで、発言する価値を実感してもらうことができます。

失敗事例の共有会を実施する

失敗を学びの機会として捉え、チーム全体で共有する場を定期的に設けることは、心理的安全性を高める効果的な方法です。この共有会では、失敗の原因を追及するのではなく、そこから得られた学びや今後の改善点に焦点を当てます。

特に重要なのは、管理職自身が率先して自身の失敗体験を共有することです。これにより、失敗を隠さずオープンに話し合える文化が醸成されていきます。

共有された失敗事例は、チームの貴重な知的資産として記録し、今後の改善や学習に活用することが望ましいでしょう。

チーム内でのフィードバック文化を育てる

相互フィードバックの文化を育てることは、チームの成長と心理的安全性の向上に大きく貢献します。ただし、これは一朝一夕には実現できません。

まずは、ポジティブなフィードバックから始めて、徐々に建設的な改善提案も含めていくようにします。

フィードバックを行う際は、具体的な行動や成果に基づいて行い、個人を批判するのではなく、行動やプロセスに焦点を当てることが重要です。

また、フィードバックを受けた側が質問や意見を述べやすい雰囲気をつくることで、双方向のコミュニケーションが促進されます。

心理的安全性を測定し可視化する

定期的なサーベイやチェックインを通じて、チームの心理的安全性レベルを測定し、可視化することが重要です。これにより、改善が必要な領域を特定し、適切な対策を講じることができます。

測定には、匿名性を確保したアンケートや、定期的な1on1での対話を通じた定性的な評価など、複数の方法を組み合わせることが効果的です。測定結果は定期的にチームと共有し、改善のためのアクションプランを全員で検討することで、チーム全体の当事者意識を高めることができます。

リモートでもつながりを感じられる仕組みをつくる

リモートワーク環境下でも、チームの一体感と心理的安全性を維持するための工夫が必要です。オンラインでのカジュアルな雑談の機会を設けたり、バーチャルなチーム活動を企画したりすることで、物理的な距離を超えたつながりを築くことができます。

また、チャットツールやビデオ会議システムを活用して、普段のコミュニケーションをより豊かにする工夫も重要です。特に、非言語コミュニケーションが制限される環境下では、より意識的に感情や意図を言語化する習慣を付けることが大切です。

▼職場コミュニケーションにおける雑談の取り入れ方については下記で解説しています。

⇒職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!

相互理解を深めるワークショップを開催する

チームメンバー間の相互理解を深めるためのワークショップを定期的に開催することで、心理的安全性を高めることができます。これらのワークショップでは、業務に直接関係のないテーマについても話し合い、お互いの価値観や考え方への理解を深めます。

効果的なワークショップテーマと実施方法:

|

こうしたワークショップは、対面やオンラインどちらでも効果的に実施することが可能です。重要なのは、全てのメンバーが安心して参加できる雰囲気づくりと、建設的な対話を促進することです。定期的な開催により、チームの相互理解と信頼関係は着実に深まっていきます。

▼すぐに活用できるワークショップのネタとなる記事を公開しています。チーム内に共有してやってみましょう。

⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!

心理的安全性の高いチームビルディングに向けた効果測定と改善方法

心理的安全性マネジメントにおいて、現状を把握し、施策の効果を検証するためには、測定と分析が欠かせません。

自社の状況に合わせて、適切な測定と分析の仕組みをつくることが重要です。ここでは以下3つの手法を解説します。

|

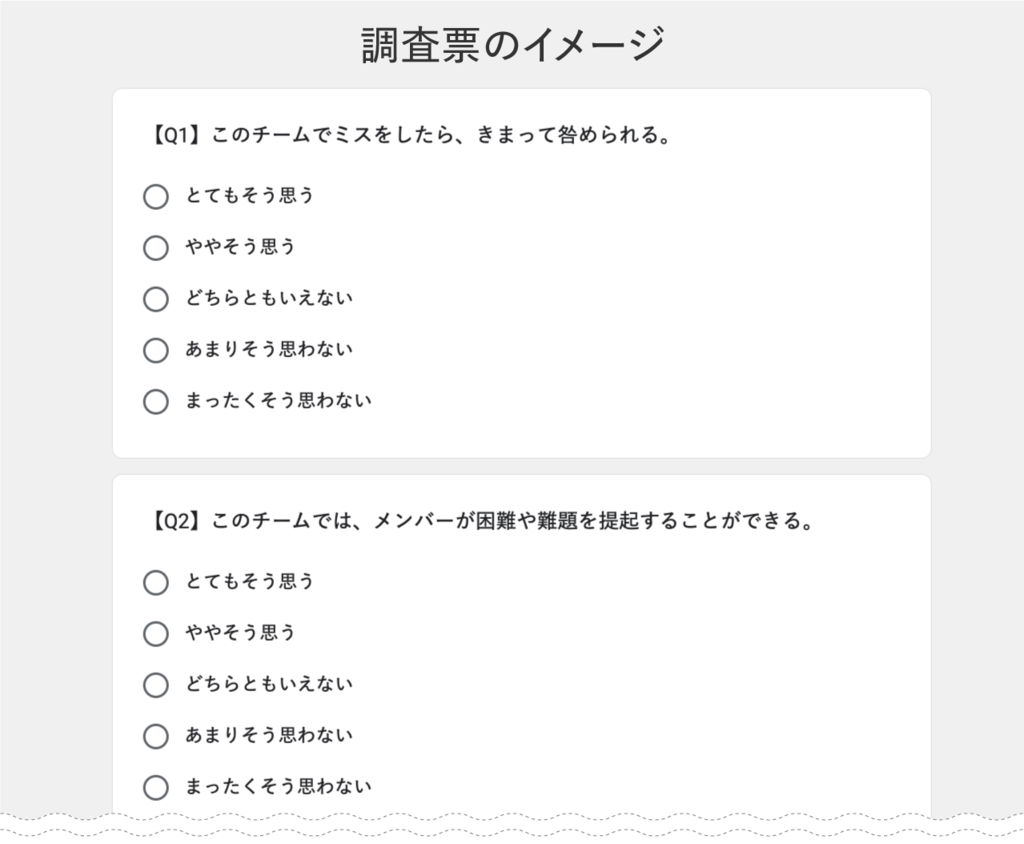

定量的評価:心理的安全性スコアの算出方法

心理的安全性の定量的評価には、アンケート調査を用いるのが一般的です。

代表的なのは、チームの心理的安全性の提唱者であるエドモンドソン教授が開発した尺度です。以下の7つの質問項目で構成されています。

【心理的安全性に関する意識調査】

- このチームでミスをしたら、きまって咎められる。(R)

- このチームでは、メンバーが困難や難題を提起することができる。

- このチームの人々は、他と違っていることを認めない。(R)

- このチームでは、安心してリスクを取ることができる。

- このチームのメンバーには支援を求めにくい。(R)

- このチームには、私の努力を踏みにじるような行動を故意にする人は誰もいない。

- このチームのメンバーと仕事をするときには、私ならではのスキルと能力が高く評価され、活用されている。

出典:エイミー・C・エドモンドソン,『恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』, 英治出版, 2021年

回答は、7段階または5段階の尺度で得て、スコアを算出します。(R)の設問(1. 3. 5.)は逆転項目のため、スコアを反転させます。

仮に5段階尺度で調査を実施し、7つの設問すべてが中央値(どちらともいえない=3点)だった場合のスコアは「21」となります。このスコアが高いほど、チームの心理的安全性が高いことを示します。

全社的に統一された調査票で調査を実施すれば、部門別・チーム別の比較や経年変化の把握が可能です。

【調査結果を活用した心理的安全性の向上ステップ】

|

定量的評価は、チームの心理的安全性を可視化し、改善のための指針を得る有効な手段です。

調査結果を多角的に分析し、PDCAサイクルを回していくことが、心理的安全性の着実な向上につながるでしょう。

定性的評価:1on1とチームミーティングでの観察ポイント

一方、心理的安全性の評価は、定量データだけでなく、定性的に評価することも重要です。

具体的には、1on1やチームのミーティングにおいて、以下のようなポイントを観察するとよいでしょう。

【観察すべきポイント】

|

このような定性的な評価は、定量データでは見えない細かいニュアンスを捉えるために有用です。

メンバーの言動を丁寧に観察し、本音に耳を傾け、小さな変化も見逃さないよう心がけましょう。1on1やミーティングでの観察結果は、都度記録に残し、チームの状態把握に役立てます。

阻害要因の特定:真実に迫る真因分析

心理的安全性が低い状態にある場合、その阻害要因を特定することが重要です。表面的な現象だけでなく、真の原因を追究するためには、真因分析の手法を用います。

代表的なのは、「なぜなぜ分析(5 Whys)」です。問題の原因を特定するために、「なぜ?」を5回繰り返し質問していきます。

例えば、現在の状態が「メンバーが自由に発言できていない」だとします。これを起点に、以下のように分析を進めます。

【「メンバーが自由に発言できていない」状態の真因を探る5つのWhy】

|

このように、「なぜ?」を繰り返し質問していくと、表面的な現象の背後にある真の原因が見えてきます。

真因分析には、根気強さと深掘りする力が必要です。阻害要因が明確になれば、それを取り除くための的確な施策を実施できます。

なお、着眼点としては、心理的安全性を高める真のカギは、チームのリーダー(上司)にあるケースが多く見られます。リーダーシップの開発こそが、根本的な解決策につながることが少なくありません。

▼リーダーシップ開発については、以下の記事も併せてご覧ください。

⇒リーダーシップ開発とは?実務で使える6ステップの実践ポイント

心理的安全性の高いチームビルディング実践のポイント

心理的安全性の高いチームビルディングを効果的に実践するには、組織の特性を考慮した適切なアプローチが必要です。

本章では、実践に向けた具体的なポイントを解説します。

段階的な実施計画の立て方

心理的安全性の構築は、一朝一夕には実現できません。まずは現状分析を行い、組織の課題や目標を明確にした上で、短期・中期・長期の実施計画を立てることが重要です。

短期的には、日常的なコミュニケーションの改善や、小規模な施策の導入から始めます。これには、定期的な1on1ミーティングの実施や、チーム内での相互フィードバックの促進などが含まれます。

中期的には、組織の制度や仕組みの見直しを行います。評価制度の改善や、失敗から学ぶ文化の醸成など、より本質的な変革に着手します。

長期的には、組織文化として心理的安全性を定着させることを目指します。これには、リーダーシップ開発や人材育成プログラムの整備など、持続可能な仕組みづくりが含まれます。

メンバーの巻き込み方と合意形成

心理的安全性の向上には、チームメンバー全員の参画と理解が不可欠です。

トップダウンの施策だけでなく、メンバーからの提案や意見を積極的に取り入れることで、より効果的な取り組みが可能となります。

合意形成においては、まず目的と期待される効果を明確に共有することから始めます。各メンバーが自身の役割と責任を理解し、主体的に取り組めるよう、丁寧な対話を重ねることが重要です。

また、定期的なフィードバックセッションを設け、施策の効果や課題について率直な意見交換を行うことで、継続的な改善が可能となります。

持続可能な仕組みづくりのコツ

心理的安全性を一時的なブームで終わらせないために、持続可能な仕組みづくりが重要です。これには、日常業務の中に自然と組み込まれる形での施策設計が求められます。

例えば、定例会議の冒頭で必ずチェックインの時間を設けたり、プロジェクトの振り返りの中に心理的安全性の視点を組み込んだりするなど、既存の業務フローに統合する形で実施することが効果的です。

また、新人研修やリーダー育成プログラムにも心理的安全性の要素を組み込むことで、組織全体での理解と実践を促進することができます。継続的なモニタリングと改善のサイクルを確立し、長期的な視点での取り組みを実現することが、持続可能な仕組みづくりのカギとなります。

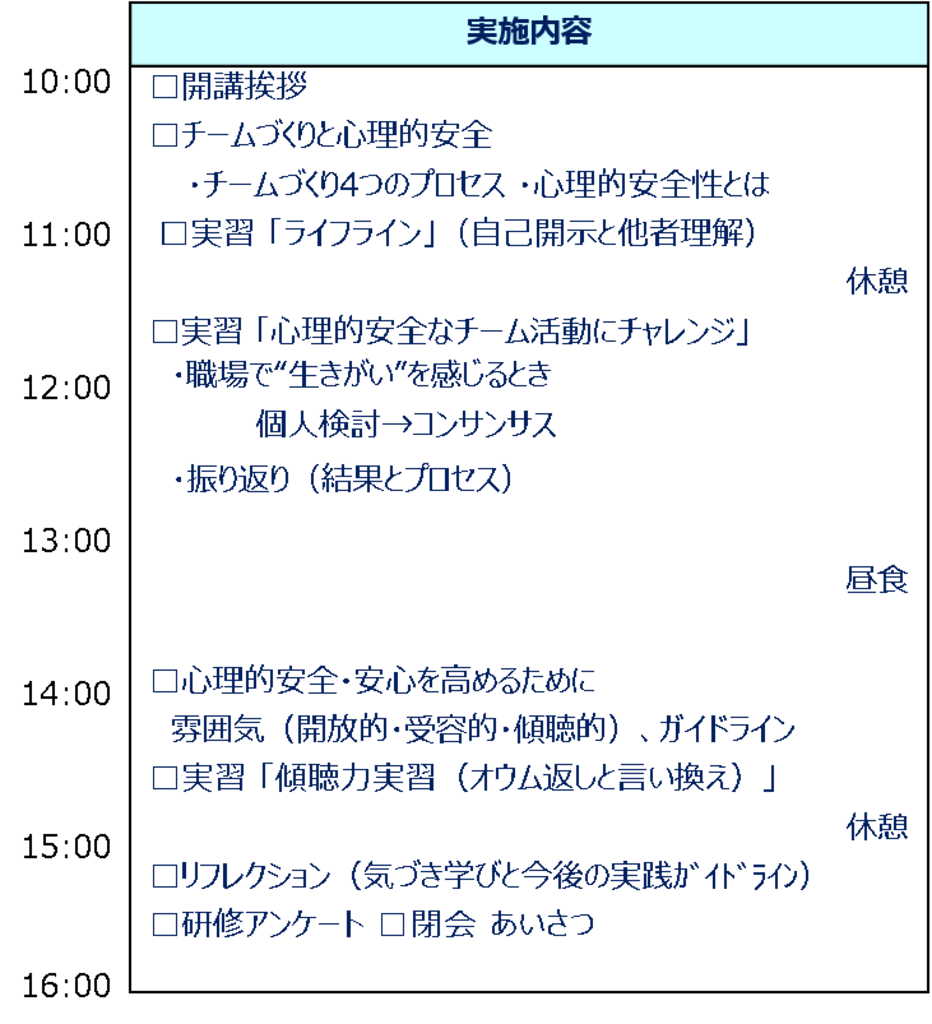

心理的安全性を高めるための研修支援事例

エンジニアリング業界 5000名以上

研修対象:職場リーダー

研修のねらい

- 心理的安全性について理解を深める。

- 体験実習を通して、お互いに助け合い、発言しやすい環境・雰囲気づくりの重要性とポイントを学ぶ。

- 心理的安全性を阻害する要因について理解する。

研修実施のポイント

- 単なる知識学習ではなく、体験学習を通して心理的安全性が高い/低い状態を経験し、その生産性の違い、重要性を実感してもらう。

- 合わせて心理的安全性を阻害する要因、高める具体的アプローチを学ぶ。

研修内容(1日間)

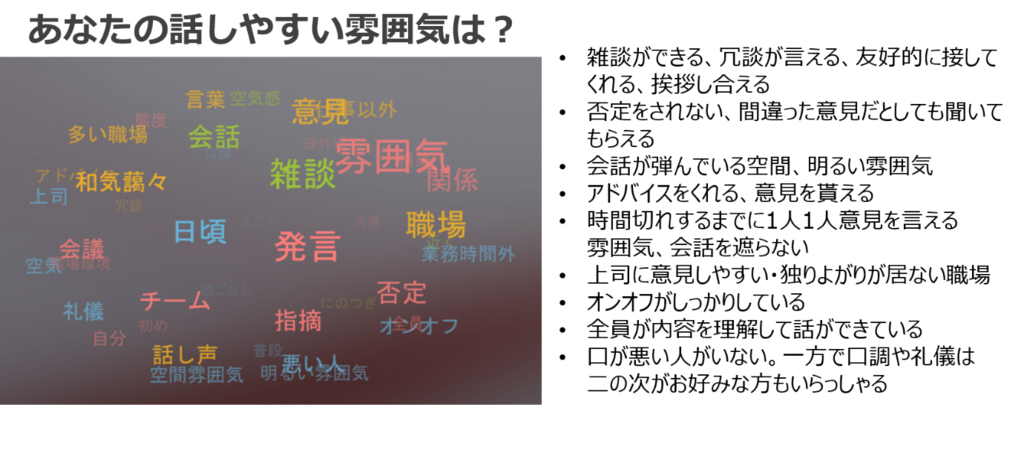

研修中の討議の様子(あなたの話しやすい雰囲気は?)

研修後のアンケート(心理的安全性についての理解度は?)

「グループワークを通して相手の言いたいことを理解することの難しさ、自分の意見を伝えることの難しさを感じた」「チーム内での発言者に対する傾聴や言い換えによる整理によって、発言しやすい環境になる気付きがあった」など理解が深まった様子でした。

受講者の声

- ワークを通して、話し合いの考え方や見方を学ぶことができた。また、仕事上で直面している問題点へのアプローチがつかめました。

- 質の高い討議を体験することができ、今後に生かせそうです。

- チーム活動で大事なことに対人関係の質があることを知れました。そして、自身は発信力が低いことに気付きました。

- 心理的安全、傾聴、防衛について理解·気付きを得られました。

- 普段感じていたことが分かりやすく言語化されており、自分の中では腑に落ちて研修を受けられました。

- 相手の話を聞く上で何が足りてないか、何ができているかを気付くことができた。

- 心理的安全性が、会議のスムーズさや意見・発言の出しやすさに大きく影響していることが体感的に理解できました。

- グループワークを通して相手の言いたいことを理解することの難しさ、自分の意見を伝えることの難しさを感じました。

- 話しやすい雰囲気がこれからの職場活動に大切だと感じました。大変勉強になりました。

- 相手の話を聴く時、自分が話をする時に、自分はどんな心理的状況で聴いているのか話しているのか客観的に振り返ることができました。

- 心理的安全性がないと効果的な活動ができないことを改めて確認できました。

- 心理的安全性の確保のための新たな手法を知れました。

- 発言しやすい環境を作る手法を改めて確認できた。そして、自分が本当にできているか、自分で心理的安全性を阻害していないかを考えさせられました。

- 相手が本当に言いたいことを聞き出すのに環境、雰囲気が重要であることを改めて理解できたと思います。

まとめ:心理的安全性の高いチームビルディングで組織を変革する

心理的安全性の高いチームビルディングとは?効果的に実現する方法を解説!について紹介してきました。

- 心理的安全性の高いチームビルディングは組織成長のカギ!

- 心理的安全性の高いチームビルディングとは何か

- 心理的安全性とチームビルディングにおける主な課題4つ

- 心理的安全性の高いチームビルディングを実現する管理職の役割

- 心理的安全性の高いチームビルディング7つの実践術

- 心理的安全性の高いチームビルディングに向けた効果測定と改善方法

- 心理的安全性の高いチームビルディング実践のポイント

- 心理的安全性を高めるための研修支援事例

心理的安全性の高いチームビルディングは、現代の組織における重要な経営課題となっています。本記事で解説してきたように、これは単なる「優しい職場づくり」ではなく、イノベーションと持続的な成長を実現するための基盤となるものです。

心理的安全性の構築には、管理職のリーダーシップと、メンバー全員の積極的な参画が不可欠です。1日5分のチェックインから始まり、定期的な1on1ミーティング、失敗から学ぶ文化の醸成まで、さまざまな施策を組み合わせることで、効果的なチームビルディングが可能となります。

特に重要なのは、心理的安全性を一時的な取り組みで終わらせないことです。定期的な測定と改善を通じて、組織文化として定着させていく必要があります。そのためには、業種や規模に応じた適切なアプローチを選択し、段階的かつ持続的な取り組みを進めることが求められます。

心理的安全性の高いチームづくりは、決して容易な取り組みではありません。しかし、この投資は必ず組織の未来に大きな価値をもたらすはずです。

株式会社LDcubeでは心理的安全性について、提唱者であるエイミー・C・エドモンドソン教授が登壇している「心理的安全性がつくる恐れのない職場コース①②」のマイクロラーニングコースの提供や、心理的安全性の土台となる個々人のセルフエスティームを高めるための研修プログラム、組織的にセルフエスティームを高めるための社内トレーナー養成など幅広くサービスを提供しています。

マイクロラーニングコースのデモIDやセルフエスティームプログラムについて無料説明会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。