経営分析のための自己診断ツールとは?おすすめシステム4つを紹介!

「経営自己診断ツールとはなんですか?どれを選べばいいのかわかりません」

このように、自己診断ツールについて悩んでいませんか?

企業向けの自己診断ツールについては情報が少なく、どのように選べば良いのか分かりませんよね。

ずばり企業における自己診断ツールとは「経営状況を自己判断したり経営に関する意思決定をしたりするための支援ツール」のことです。 |

このツールでは、貸借対照表や損益計算書の数値を自己診断ツールに入力するだけで以下のように経営状況を分析することができます。

出典:経営自己診断システム|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

経営状態の分析ができると、具体的に以下のようなことができるようになります。

|

このように、経営自己診断ツールは、企業にとってとても有益なツールです。

なかでも、以下の5つのツールは特におすすめです。

|

本記事を読んで自社に最適な経営自己診断ツールを導入すると、経営状態を可視化させることができ、必要な施策をすぐに検討できるようになります。

このメリットをより強く感じてもらうために、本記事では経営自己診断ツールについて以下の内容を解説していきます。

この記事を読むとわかること |

|

ぜひ最後までご覧ください。

▼経営についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼経営のことを学べるマイクロラーニングの申し込みはこちらから。

目次[非表示]

- 1.経営自己診断システム【企業向け】 の基礎知識

- 1.1.経営自己診断ツールとは「経営状況を自己判断するための支援ツール」

- 1.2.経営自己診断ツールの導入事例2つ

- 1.3.経営自己診断ツールを導入するべき企業の特徴2つ

- 1.3.1.財務状況が悪化している企業

- 1.3.2.効率的に経営判断を行いたい企業

- 2.経営自己診断システムおすすめ5選

- 2.1.【無料で手軽に経営診断したい企業向け】経営自己診断システム

- 2.2.【データ分析できる人材が不足している企業向け】Loglass 経営管理

- 2.3.【診断結果の信頼性を重視する企業向け】中小企業経営診断システム(McSS)

- 2.4.【従業員50人未満の小規模企業向け】財務診断サービス

- 2.5.【財務面以外に課題を感じている企業】ローカルベンチマーク

- 3.経営自己診断システム|失敗しない選び方3つ

- 4.経営自己診断システムを活用するポイント2つ

- 4.1.診断結果を基にアクションを起こす

- 4.2.経営自己診断を定期的に行う

- 5.まとめ

経営自己診断システム【企業向け】 の基礎知識

前述した通り、企業における経営自己診断システムとは「経営状況を自己判断したり経営に関する意思決定をしたりするための支援ツール」のことを指します。

しかしなかには、これまでの経験に基づく経営判断と比べて、自己診断ツールがどのような意味を持つのか、イメージしにくい人もいるかもしれませんね。

そこでこの章では、自己診断ツールについて、以下のようにより具体的に詳しく解説していきます。

|

それでは、それぞれの項目をみていきましょう。

経営自己診断ツールとは「経営状況を自己判断するための支援ツール」

繰り返しになりますが、経営自己判断ツールとは経営に関するデータを収集しデータ分析を行うことで、経営状況を自己判断できるように支援するツールです。

以下のような画面に貸借対照表や損益計算書の数値を入力して、経営状況を分析します。

出典:経営自己診断システム|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

入力したデータは、ツールによって集計・分析され、以下のようにグラフや表などでわかりやすく出力されます。

出典:経営自己診断システム|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

このように経営自己診断ツールでは、企業の財務状況や業績を分析し、経営状況を把握することができます。

具体的には、以下のような観点から企業の経営状態が評価されます。

<収益性>企業がどれだけ効率的に利益を上げているかを評価する

利益水準 | 企業の利益率や利益額を分析する |

<成長性>企業が将来的に成長する可能性や、成長戦略の適切性を評価する

売上高増加率 | 企業の売上高が前年比でどれだけ成長したかを示す |

営業利益増加率 | 企業の営業利益が前年比でどれだけ成長したかを示す |

<安定性>企業が将来的に安定した収益を確保できるかを評価する

支払能力 | 企業が短期的な支払いを行う能力を示す |

自己資本 | 企業が自己資金をどれだけ持っているかを示す |

売上持続性 | 企業が将来的に売上を維持できるかを分析する |

<競争力>企業が市場でどれだけの競争力を持っているかを評価する

生産性 | 企業の生産性を評価し、資源の有効活用度を分析する |

<効率性>企業が業務をどれだけ効率的に運営しているかを評価する

資本効率 | 企業がどれだけ効率的に資本を活用しているかを示す |

営業運転資本回転期間 | 企業が営業活動に必要とする資本を回転させる速度を示す |

<健全性>企業の財務状態や経営状況が健全であるかを評価する

自己資金比率 | 企業の自己資本による資金調達比率を示す |

負債比率 | 企業の負債に対する自己資本の比率を示す |

流動比率 | 企業が短期の支払いにどれだけ対応できるかを示す |

上記の評価から自社の経営状態について把握できると、以下のような行動がとれるようになります。

|

このように、経営判断自己診断ツールを活用することで、データに基づいた合理的かつ客観的な経営判断が可能になります。

経営自己診断ツールの導入事例2つ

ここまで経営自己診断ツールの特徴について解説してきました。

とはいえ、実際にはどのような効果があるのかイメージしづらいですよね。

ここからは以下のように仕事にに経営自己診断ツールを導入した事例の成功事例を紹介します。

|

それでは、2社の導入事例をそれぞれみていきましょう。

株式会社松竹工芸社のケース|製造工程を見直し販売価格を適正化したことで収益が改善した

(株)松竹工芸社の事例では、収益改善を目指し、原因分析と対策に着手したことをきっかけに経営自己診断ツールを導入しました。

<同社の課題>

同社は商社経由の販売が主体であったため、エンドユーザーへの販売価格の構成を知る機会が少なく、適正価格がつかめずに赤字を余儀なくされていた |

<経営自己診断ツールの導入>

経営自己診断ツールを導入し製造原価を分析した結果、製造工程の無駄を洗い出し適正な製造原価を算出することができた |

<経営自己診断ツールによる効果>

それまで適正価格が不明瞭だった同社では、エンドユーザーへの影響を考慮し自ら価格を下げていたが、経営自己診断ツールによって販売価格を適正化して収益改善した |

参考:グループ診断で専門性を活かした支援の実施。中心にはロカベン!|ローカルベンチマーク活用事例

株式会社ワイ・テイ・エスのケース|見過ごされていた経営課題が明らかになり解決策を実施できた

(株)ワイ・テイ・エスは、営業力強化と生産性向上のための資金調達に際し、経営自己診断ツールを用いて最適な調達方法を探ることにしました。

<同社の課題>

同社は大型製品の開発を進め、製品ラインナップが整った状況にあった。 しかし、経営者から営業の強化や生産性の改善についての構想を聞いたところ、今後の資金調達が必要であることがわかった |

<経営自己診断ツールの導入>

最適な調達方法やタイミング、金額を探るために経営自己診断ツールを導入したところ、同社が原価管理に十分対応できておらず、利益管理ができていないことが明らかになった。 さらに部品在庫の増加により運転資金が圧迫されていることも判明した |

<経営自己診断ツールによる効果>

生産管理システムを変更し、設計段階や製造段階から原価を低減できるように原価管理の体制を改善した。 それに伴い部品を内製化したり、小ロットで発注したりして在庫削減に取り組んでいる |

参考:ロカベンを活用して経営効率化・海外展開のための資金調達|ローカルベンチマーク活用事例

経営自己診断ツールを導入するべき企業の特徴2つ

経営自己診断ツールが効果的なケースもあることがわかりましたが、自社にとって必要かは簡単には決められませんよね。

以下のような特徴を持つ企業は、経営自己診断ツールを導入するべきといえます。

財務状況が悪化している企業

財務状況が悪化している企業は、すぐにでも経営自己診断ツールを導入するべきです。

なぜなら、財務状況の悪化は企業の存続に直結する深刻な問題であり、以下のような対策を早急かつ適切に講じる必要があるためです。

|

経営自己診断ツールを活用すると、財務状況の推移や悪化の要因を分析し、上記のような適切な対策を迅速に実行できるようになります。

効率的に経営判断を行いたい企業

効率的な経営判断を行いたい企業にとって、経営自己診断ツールの導入は効果的な選択肢となります。

なぜなら、経営自己診断ツールを活用することで、企業は意思決定を客観的なデータに基づいて行うことができるからです。

ツールが提供するデータは、以下のように経営判断の根拠となるものです。

|

従来の意思決定では、経営者の経験や知識に頼ることで時間がかかっていました。

しかし、経営自己診断ツールが提供するデータを活用することで、意思決定を客観的なデータに基づいて効率的に行うことができるようになります。

経営自己診断システムおすすめ5選

ここまでの内容で、経営自己診断システムについてはおおまかに理解できたかと思います。

ここからは、「具体的にどのツールを利用すればいいの?」という疑問を持つ人のために、おすすめの経営自己診断ツールを以下の5つ紹介します。

費用 | 特徴 | おすすめの企業 | |

無料 | 自社の経営状態や倒産リスクを診断可能 | 無料で手軽に経営診断したい企業 | |

15~20万(目安) | 高度なデータの管理や分析が可能 | データ分析できる人材が不足している企業 | |

6千円~(目安) | 経営コンサルタントにも採用されており信頼性が高い | 診断結果の信頼性を重視する企業 | |

無料 | 従業員50人未満の企業と自社の指標を比較が可能 | 従業員50人未満の小規模企業 | |

無料 | 無料業務フローや商流など、非財務面の分析も可能 | 財務面以外に課題を感じている企業 |

それぞれのツールについて、特徴や料金システムなども詳しく解説しているのでぜひチェックしてください。

Excelで経営自己診断するのはおすすめできない |

紹介したツールの中にExcelが一覧に含まれていないことに、疑問を抱く人がいるかもしれません。 実は、Excelを使った経営自己診断にはデメリットがあるため、推奨できません。 その理由は、以下の通りです。

特に、データ分析のスキルを持つ人材の不在は、せっかく集めたデータを無駄にしてしまうため大きなデメリットです。 そのため、経営自己診断ツールを選ぶときは、本記事で紹介するツールの導入をおすすめします。 |

【無料で手軽に経営診断したい企業向け】経営自己診断システム

出典:経営自己診断システム|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

おすすめの企業 |

無料で手軽に経営診断したい企業 |

メリット |

|

デメリット |

|

経営自己診断システムは、中小企業基盤整備機構が提供する無料の経営自己診断ツールです。

このツールでは、会社名などの情報を入力したりソフトをダウンロードしたりする必要がありません。Webブラウザ上で決算書の財務情報を入力するだけで、簡単に経営分析ができます。

このツールでは、中小企業信用リスク情報データベースに蓄積された200万社以上の中小企業の財務データと自社の経営状態を比較し、自社の強みや弱みを把握することができます。

また、財務指標を倒産した企業のデータと比較することで、倒産リスクを評価することも可能です。

運営団体 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |

利用方法 | クラウド型(Webブラウザ経由で利用する) |

料金システム | 無料 |

無料トライアルの有無 | なし |

サポート体制 | 問い合わせフォーム |

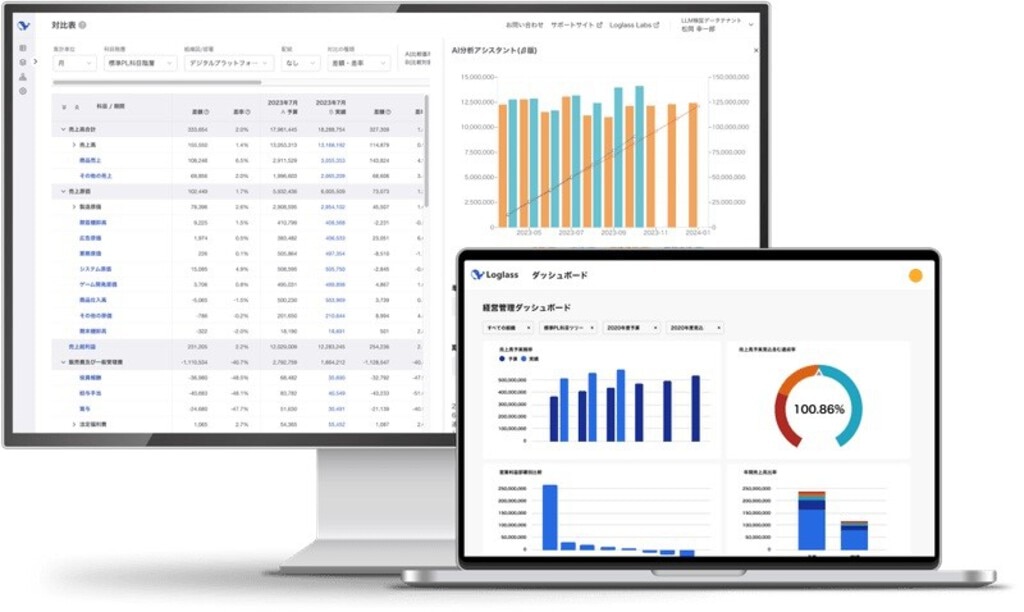

【データ分析できる人材が不足している企業向け】Loglass 経営管理

おすすめの企業 |

データ分析できる人材が不足している企業 |

メリット |

|

デメリット |

|

「Loglass 経営管理」は、企業の経営データを一元管理し、経営判断を支援するBI(Business Intelligence)ツールです。

BIツールとは、企業が保有するデータを収集・分析を行うためのツール全般のことで、一般的な「経営自己診断ツール」よりも高度なデータの管理や分析ができます。

このツールでは、予算の策定・管理や会計管理も行えるため、入力された会計データから業務情報を可視化し経営分析を行います。

さらに、このツール内のAI分析機能を活用すると、分析結果の概要をまとめたり、根拠となるデータを表やグラフ形式で出力したりすることが可能です。

分析結果を考察したコメントも自動生成されるため、社内にデータ分析のスキルを持つ人材がいなくても、一定レベルの経営分析や診断ができます。

運営団体 | 株式会社ログラス |

利用方法 | クラウド型(Webブラウザ経由で利用する) |

料金システム | 要問合せ(料金目安:15~20万) |

無料トライアルの有無 | 要問合せ(無料デモ体験あり) |

サポート体制 | FAQ/初期設定・導入支援 |

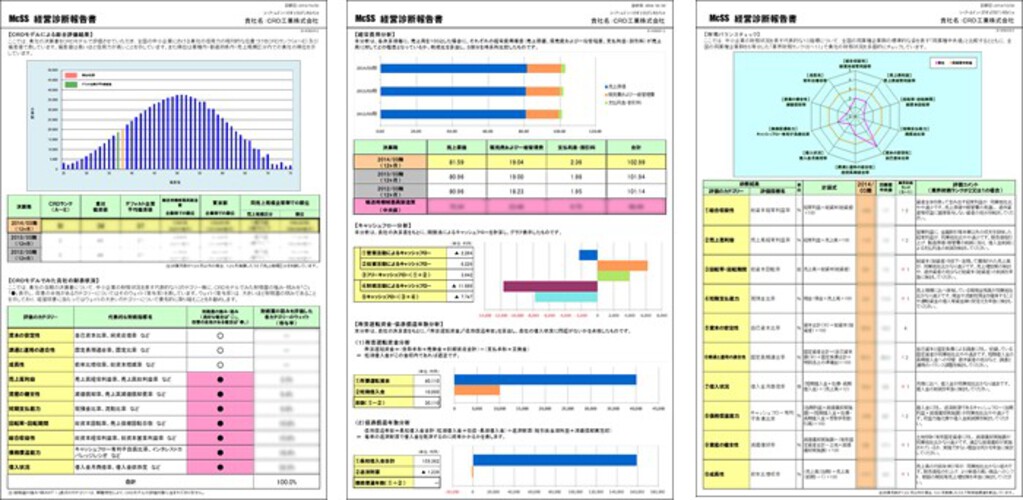

【診断結果の信頼性を重視する企業向け】中小企業経営診断システム(McSS)

出典:中小企業経営診断システムサービス|一般社団法人 CRD協会

おすすめの企業 |

診断結果の信頼性を重視する企業 |

メリット |

|

デメリット |

|

中小企業経営診断システム(McSS) は、財務面に焦点を当て、わかりやすさと使いやすさをコンセプトに開発された診断ツールです。

本来は企業や金融機関が取引先中小企業の支援や審査に活用するツールですが、自社の経営診断ツールとしても利用できます。

このツールの特徴は、自社の評価を国内最大規模の中小企業財務データベース機関であるCRD協会に蓄積された約100万社の財務情報と比較できることです。

自社の決算データを分析することで、自社の信用力や財務面の強み・弱み、倒産リスクなどを把握することができます。

売上高などの予測を入力すると、最長10年分の財務諸表を作成でき、現状と比較しながら経営計画の策定に役立てられる「将来シミュレーション」機能も搭載されています。

運営団体 | CRDビジネスサポート株式会社 |

利用方法 | クラウド型(Webブラウザ経由で利用する) |

料金システム | ライセンス料:税込3,360円/年間 |

無料トライアルの有無 | なし |

サポート体制 | 問い合わせフォーム |

【従業員50人未満の小規模企業向け】財務診断サービス

おすすめの企業 |

従業員50人未満の小規模企業 |

メリット |

|

デメリット |

|

「財務診断サービス」は、政府系金融機関である「日本政策金融公庫」が無料で提供している診断ツールです。

会社名などの入力やソフトのダウンロードは不要で利用でき、業種や決算書の数字を入力するだけで、収益性/生産性/安全性の3つの側面から9つの指標を表示します。

さらに、日本政策金融公庫が融資先の法人を対象として集計した「小企業(従業員50人未満)の経営指標」と自社の指標を比較することができます。これにより、自社が平均よりも自社の優れている点や改善の余地がある点を把握することが可能です。

また、多くの中小企業に融資を行っている日本政策金融公庫が提供しているツールであるため、融資審査の対策としても利用できます。

運営団体 | 日本政策金融公庫 |

利用方法 | クラウド型(Webブラウザ経由で利用する) |

料金システム | 無料 |

無料トライアルの有無 | なし |

サポート体制 | なし |

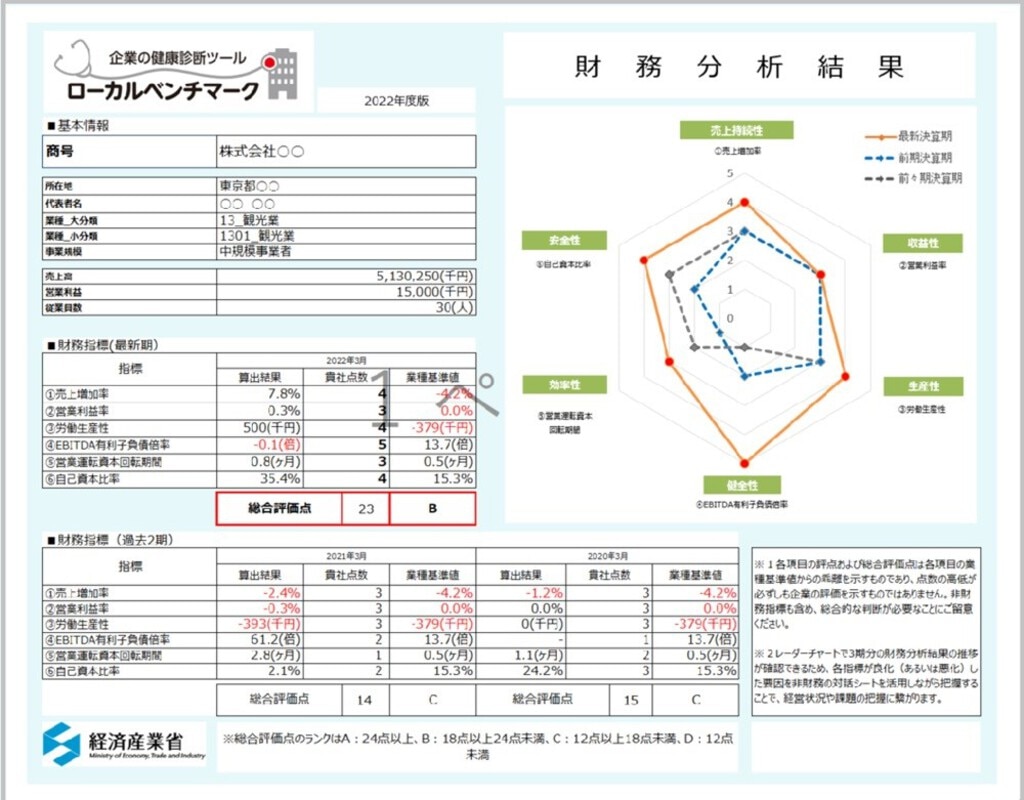

【財務面以外に課題を感じている企業】ローカルベンチマーク

おすすめの企業 |

財務面以外に課題を感じている企業 |

メリット |

|

デメリット |

|

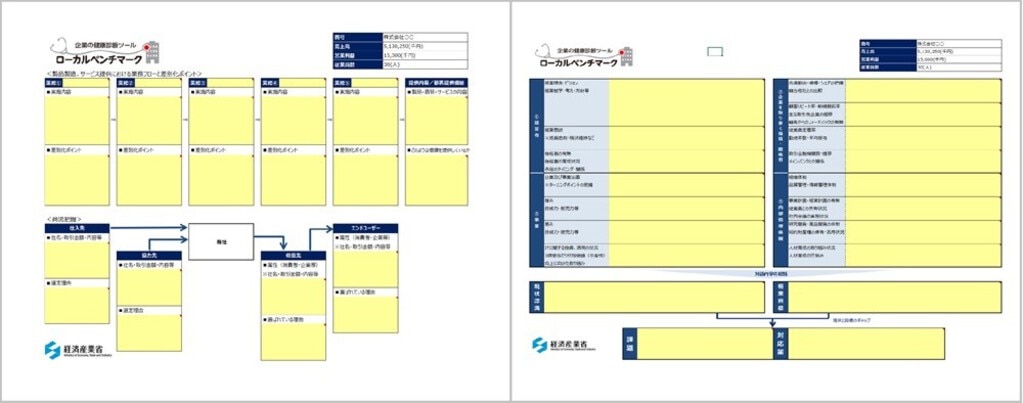

「ローカルベンチマーク」(通称:ロカベン)は、企業の経営状態を把握するための健康診断ツールと呼ばれています。

ロカベンの特徴は、単なるデータ分析ツールではなく、対話を通じて経営改善を目指すことです。

このツールでは財務情報だけではなく、以下のようなシートを使って非財務情報からも企業の経営状況を分析します。

経営者と金融機関・支援機関が現状や課題を共有するプロセスを重要視しており、実際に対話をしながら企業の強みや課題・具体的な改善策を見つけていきます。

他の経営自己診断ツールとは異なり、業務フローや商流など、非財務面の分析を通じて経営の問題点を明らかにできます。

運営団体 | 経済産業省 |

利用方法 | Excelファイル |

料金システム | 無料 |

無料トライアルの有無 | なし |

サポート体制 | なし |

経営自己診断システム|失敗しない選び方3つ

前章では、おすすめの経営自己診断システムを紹介してきました。

しかし、複数の経営自己診断ツールを提案されても、どれを選ぶべきなのか決められないですよね。

経営自己診断ツールを選ぶときには、以下の3つのポイントに注目しましょう。

|

では、上の3つのポイントを、一つずつ詳しく説明します。

必要な機能が搭載されているか確認する

経営自己診断ツールを選ぶときには、導入目的にあった機能が重要です。

ツールによって搭載されている機能はさまざまであり、自社の目的や課題に適したツールを選ばなければ、せっかくツールを導入しても十分な効果を得られません。

以下の表は、経営自己診断ツールよって備えられている機能の例と適している目的や課題の例です。

予算管理機能 | 経営管理・診断に加えて、部門ごとの業績管理を行いたい |

シミュレーション機能 | 事業計画の策定のために、データ分析を行い参考情報を得たい |

レポーティング機能 | レポーティング機能し、経営状況など分析されたデータを可視化したい |

アラート機能 | 早期に重大なリスクや課題を発見して通知してほしい |

ユーザー管理機能 | 特定のユーザーにアクセス権限を付与して機密情報を保護したい |

また、操作面においても以下のような機能の違いがあります。

|

このように、自社に適した機能を備えたツールを選ぶことが、経営自己診断の重要なポイントです。

経営自己診断ツールを選ぶときには、経営診断に必要な機能と、自社での円滑な運用に必要な機能の両方が備わっているかをチェックしましょう。

コストに見合ったパフォーマンスが期待できるか検討する

経営自己診断ツールを選ぶときには、コストとパフォーマンスのバランスを考慮する必要があります。

ツールの価格だけでなく、導入にかかる初期費用や、運用・保守にかかる継続的な費用も考慮に入れなければなりません。

一般的に、有料の経営自己診断ツールを導入・運用するためには、以下のような費用が掛かります。

|

購入費用が安いツールでも、保守・運用コストが高くなり、最終的には他のツールよりも総額が高くなるというケースがあります。そのため、ツールを比較検討するときには、導入後の中長期的なトータルコストをシミュレーションすることが重要です。

そして、ツールを使うことでどれだけの時間やコストが削減されるか、パフォーマンス面の具体的な数字を計算し、費用対効果を判断しましょう。

無料トライアルを活用して最適なツールを判断するのも効果的 |

経営自己診断ツールを選ぶとき、無料トライアルの有無も重要なポイントの一つです。 無料トライアルを活用することで、実際に導入する前にツールの使用感や、自社の業務に必要な機能が揃っているかどうかを確認することができます。 導入後のトラブルを未然に防ぐことができます。 |

ツールの操作性が良いか・使いやすいか確認する

最適な経営自己診断ツールを選ぶためには、ツールの操作性や使いやすさを確認することも重要なポイントです。

特に、社内にシステムの専門知識を持つ担当者がいない場合、ツールの導入や移行のときに混乱やトラブルが発生するリスクがあります。

操作方法が複雑で使いこなすことができず、ツールを有効活用できないという事態も考えられます。

具体的には、ツールの以下の点をチェックしましょう。

|

これらのポイントを入念にチェックし、使いやすさを重視してツールを選ぶことで、ツールのスムーズな導入と効果的な活用が実現できます。

サポート対応の有無や内容も確認する |

サポート対応の有無や内容も確認するべきポイントです。 ツールの運用中には、システム障害でツールが動かなくなる、データの入出力に不具合が生じるなど多様な問題が起こる可能性があります。 これらの問題が発生しても業務に支障をきたさないように、サポート体制についても詳しくチェックしておきましょう。 具体的には以下の点について確認します。

上記のようなサポート体制が整備されているツールを選ぶことで、トラブル発生時にも迅速な対応が可能となり、安定した運用ができます。 |

経営自己診断システムを活用するポイント2つ

自社に最適な経営自己診断システムが選べたら、次は効果的に活用するコツについても知りたいですよね。

ここからは、以下のように選んだツールを最大限に活用するためのポイントをお伝えします。

|

それでは、経営自己診断ツールを活用するポイントを順番に解説していきます。

診断結果を基にアクションを起こす

診断結果を得ただけでは、実際の経営力向上にはつながりません。

経営自己診断ツールは、結果を得ることが目的ではなく、その結果を基に、どのような行動を取るかが重要です。診断結果は、具体的なアクションにつなげましょう。

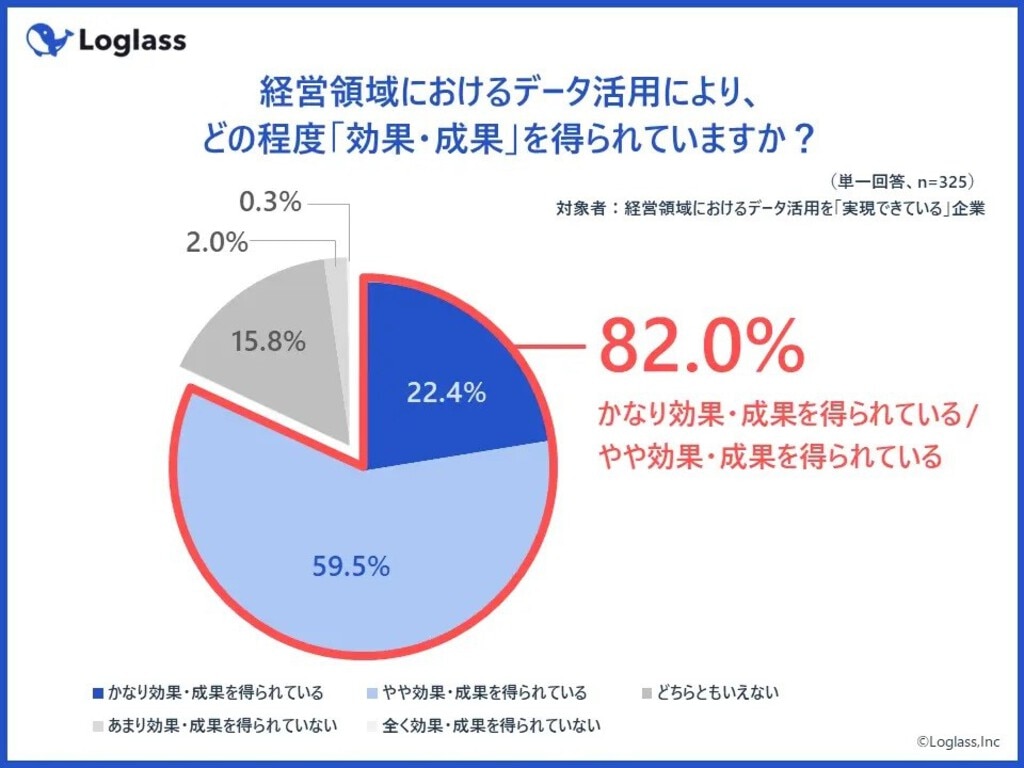

「2-2. 【データ分析できる人材が不足している企業】Loglass 経営管理」で紹介した株式会社ログラスの調査によると、分析データを活用できている企業の82.0%が、効果や成果を実感できていると回答しています。

具体的な効果・成果の内容としては、以下のような声が挙げられています。

|

出典:《 経営領域におけるデータ活用や賃上げの実態・課題に関する調査 》 経営領域でのデータ活用、賃上げに関する判断を進める鍵は、 経営データの一元管理による「経営の可視化」|株式会社ログラス

これはつまり、分析したデータを活用することができれば、多くの企業が経営改善の効果を実感できるということを意味しています。

経営自己診断を定期的に行う

経営自己診断ツールを有効活用するためには、定期的に診断を行い、自社の現状を継続的に把握することが重要です。

経営環境は常に変化しているため、定期的な自己診断が欠かせません。

赤字・黒字など業績に関係なく定期的に経営自己診断を行うことで、以下のようなメリットが得られます。

|

このように、過去の診断結果と現在の状況を比較することは、自社の実態を正確に把握し、適切な経営判断を下すために非常に重要です。

経営自己診断ツールを使って定期的に自社の状況を診断することで、経営判断の根拠となる客観的なデータが蓄積されていきます。

そのデータに基づいて意思決定を行うことで、経営の安定性を高めることが可能になります。

まとめ

この記事では、企業向けの自己診断システムについて解説しました。

〇経営自己判断システムとは経営に関するデータを収集しデータ分析を行うことで、経営状況を自己判断できるように支援するツールです。

〇このツールを勝つっ要すると、貸借対照表や損益計算書の数値を入力するだけで、企業の財務状況や業績を分析でき、経営状況を把握することができます。

〇そのため、以下のような特徴を持つ企業は、経営自己診断ツールを導入するべきといえます。

|

〇経営自己診断ツールを選ぶときには、以下の3つのポイントに注目しましょう。

|

〇導入したツールを最大限に活用するためには、以下のポイントが大切です。

|

このように、経営自己診断ツールは企業の経営状況を正確に把握し、適切な意思決定を行うための強力なサポートツールとなります。

この記事が、御社が目的を達成できる最適な経営自己診断ツールを採用する手助けになれば幸いです。

株式会社LDcubeでは経営状況を正しく理解できる人材育成に向けた経営リテラシーを高めるためのeラーニングコースや世界の著名なMBA教授陣が登壇するマイクロラーニング、学んだ知識を使える実践スキルに昇華させるための経営シミュレーションプログラムなどの提供を行っています。

無料のデモID発行なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから