コミュニケーションデザインとは?3つの要素と企業での活用メリット

「企業理念やビジョンがなかなか浸透せず、社員によって解釈が異なる...コミュニケーションデザインが重要だと言われたけれど、コミュニケーションデザインとは何だろう?」

「同じマニュアル、ルールを渡しているのに、アウトプットの質に差が出ている...誰でも分かるようにしたいけれど、どのようにコミュニケーションデザインをすればいいの?」

組織運営をしていると「思ったような意思疎通ができない」「目的通りに意図が伝わらない」など、コミュニケーションに課題を感じる場合が多いです。

そのときに「コミュニケーションデザイン」という言葉を目にして「どのような意味なのか」「どのように取り組めばいいのか」など気になっているところでしょう。

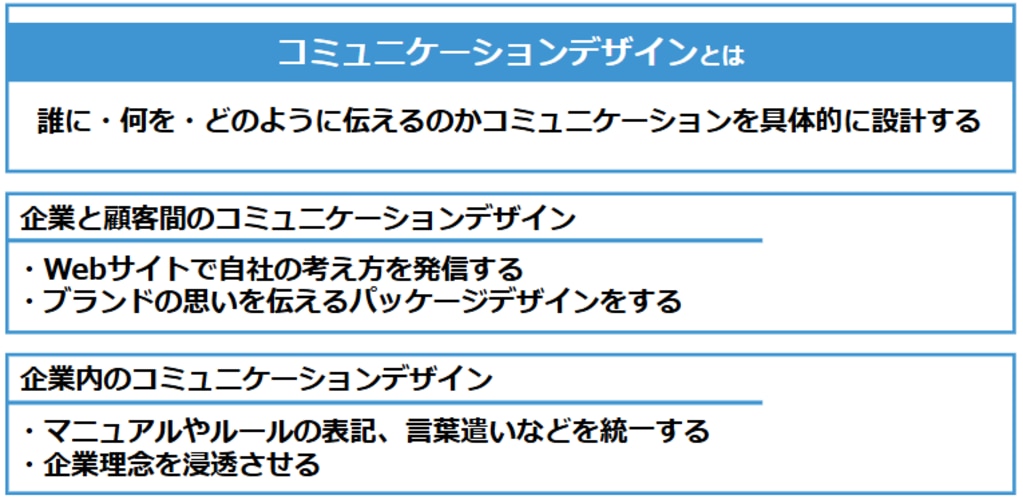

コミュニケーションデザインとは、誰に・何を・どのように伝えるのかについてのコミュニケーションを具体的に設計することです。

ここでの「コミュニケーション」は情報の伝達だけでなく、ターゲットと意味や価値を共有して、共通認識を持つ、良好な関係を築くなどの広域な意味を含んでいます。

そのため、企業では組織のコミュニケーションを円滑化するだけでなく、下記のようなさまざまなシーンで活用されています。

コミュニケーションデザインを強化すると共通認識を持てるようになり、誰でも同じ質のアウトプットができるようになります。

また、コミュニケーションデザインによっては自社、商品への理解が深まり、サービス品質も向上につながるでしょう。

ただし、コミュニケーションデザインは概要を正しく理解して、自社の現状に合う方法で取り組むことが重要です。

そこで本記事では、コミュニケーションデザインの概要や重要な要素、取り組み事例などをまとめて解説していきます。

最後まで読めばコミュニケーションデザインとはどのようなものか分かり、現状を改善するためにまず何をするべきなのか理解できます。

社内のコミュニケーション課題を解決するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

▼コミュニケーションについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼職場コミュニケーションの改善策については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.コミュニケーションデザインとは

- 2.コミュニケーションデザインの3つの要素

- 3.コミュニケーションデザインの事例

- 3.1.マニュアル・社内資料の改善

- 3.2.社員同士のコミュニケーション活性化

- 3.3.企業理念の浸透

- 3.4.Webサイト・ノベルティ

- 4.社内のコミュニケーションデザインを強化する4つのメリット

- 4.1.共通認識を持ったアウトプットができる

- 4.2.サービスや品質の向上につながる

- 4.3.自社の商品やサービスに愛着を持てる

- 4.4.多様性に対応できる

- 5.社内のコミュニケーションデザインをする5つのステップ

- 5.1.現在の課題を明確にする

- 5.2.課題の解釈を明確にする

- 5.3.手段、タイミングを検討する

- 5.4.コミュニケーションデザインを活用する

- 5.5.結果を振り返って改善する

- 6.社内のコミュニケーションデザインを強化するときの注意点・ポイント

- 7.コミュニケーションデザインは「行動の柔軟性開発プログラム」で第一歩を踏み出す

- 8.まとめ

コミュニケーションデザインとは

冒頭でも触れたように、コミュニケーションデザインとは、誰に・何を・どのように伝えるのかについてのコミュニケーションを具体的に設計することです。

もう少し簡単に言うと、単に情報を伝えるのではなく受け取り側の立場で考え、目的とする行動を促せるように言葉遣いやデザインを考えることを指します。

コミュニケーションデザインの「コミュニケーション」は単に情報を伝えるだけでなく、ターゲットと意味や価値を共有して、共通認識を持つ、良好な関係を築くなど広範囲の「コミュニケーション」を扱います。

そのため、企業がコミュニケーションデザインをする場合は、下記のようなケースが該当します。

コミュニケーションデザインの例 | |

企業と顧客間とのコミュニケーションデザイン |

|

社内のコミュニケーションデザイン |

|

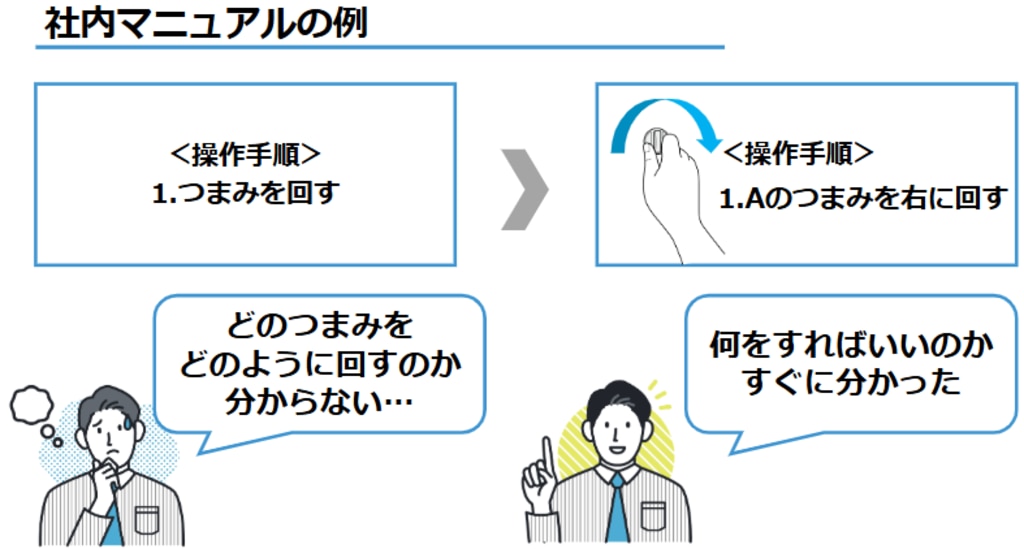

例えば、社内のルールを決めるときに、ただ単にルールを羅列するだけでは「どのように行動するのか」把握できず足並みが揃いません。

そこで、社員の立場に立ち、ルールを実行するために必要な行動をイラストで記載し、行動できるようにまとめることがコミュニケーションデザインに該当します。

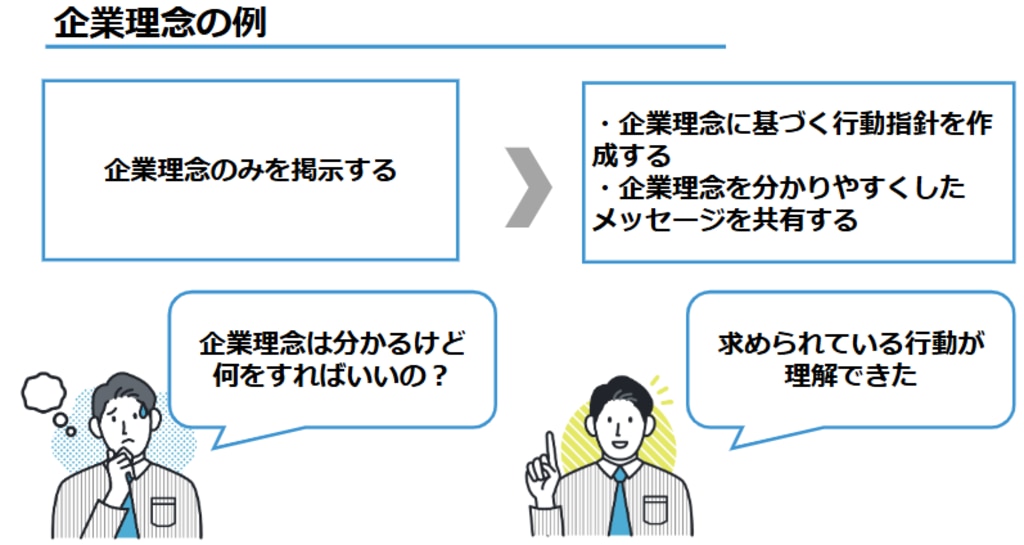

また、自社の理念やビジョンはあるものの、形骸化して社内に浸透していないとしましょう。

社員の行動につながる指針や社員が理解しやすくなるメッセージなどのコミュニケーションデザインをすることで、企業側の思いや考えが伝わり理念を軸とした行動がしやすくなります。

このように、ターゲットに情報が正しく伝わり、目的通りの行動を促すために、コミュニケーションデザインが重要視されています。

コミュニケーションデザインの3つの要素

コミュニケーションデザインの概要が理解できたところで、コミュニケーションデザインに必要な3つの要素をご紹介します。

コミュニケーションデザインの対象により、どの要素を取り入れるべきか変わります。

コミュニケーションデザインをするときのポイントになるので、参考にしてみてください。

視覚デザイン

視覚デザインとは、画像やグラフ、色彩などの視覚的な要素を使い、必要な情報を正確に伝えることです。コミュニケーションデザインでは、下記のような工夫が該当します。

視覚デザインの例 | |

社外向けの視覚デザイン |

|

社内向けの視覚デザイン |

|

社内のコミュニケーションデザインの例を見ると、文字だけの業務マニュアルでは、具体的な操作方法や伝わりにくく、業務ミスにつながる可能性があります。

そこで、マニュアルにイラストや動画を使用して、誰もが同じ手順で操作をできるよう伝え方を工夫します。

また、チームの進捗状況をスケール帳で管理していると、一人ひとりの現状が把握しにくいです。そこで、アプリを使用して、視覚的に分かりやすくスケジュールを共有するのも視覚デザインの1つです。

言語デザイン

言語デザインは、ターゲットに応じた言葉選びをして情報を正しく伝えることです。企業理念やビジョンなど共通認識を持つために、自社の思いを言葉にすることも含まれます。

コミュニケーションデザインでは、下記のような工夫が該当します。

言語デザインの例 | |

社外向けの言語デザイン |

|

社内向けの言語デザイン |

|

社内のコミュニケーションデザインの例では、マニュアルやルールでの用語、言葉遣いの統一が検討できます。

複数のマニュアルがある場合、マニュアルごとにAの機器を別の名称で記載していると、読み手は混乱してしまうでしょう。そこで、マニュアルやルールを見直して、読み手に伝わる言葉遣いや表記に統一します。

また、企業の理念やビジョンが分かりにくく浸透していない場合は、伝えたいメッセージや戦略設計などをもとに変更することも該当します。

タイミング

タイミングは、適切なタイミングで必要なコミュニケーションを取ることを指します。コミュニケーションデザインでは、下記のような工夫が該当します。

タイミングの例 | |

社外向けのタイミング |

|

社内向けのタイミング |

|

社内コミュニケーションの例では、返答が必要な相手がいるときにコミュニケーションを待たせないことが該当します。

冒頭でも触れたように、コミュニケーションデザインは、人と人の間のコミュニケーション設計を指します。コミュニケーションが必要なのにも関わらず滞ると、最適なコミュニケーションができません。

返答が必要な相手にはすぐに返信をして、コミュニケーションを滞らせない必要があるでしょう。

また、相談などが必要な場合は事前にスケジュールを押さえて、相手に負担のないタイミングでコミュニケーションを取ることもコミュニケーションデザインに該当します。

コミュニケーションデザインの事例

ここでは、実際にコミュニケーションデザインに取り組んだ事例をご紹介します。

企業内でコミュニケーションデザインにどのように取り組めばいいのか理解できるので、参考にしてみてください。

コミュニケーションデザインの事例 | |

| |

| |

| |

| |

マニュアル・社内資料の改善

マニュアル・社内資料の改善例 | |

課題 |

|

取り組み内容・成果 |

|

生命保険会社である「大樹生命保険株式会社」では、業務で使用しているマニュアルを、各部署で作成、管理していました。そのため、表現や記載粒度に差があり、業務担当者が理解しにくい懸念があったそうです。

そこで、より正確で迅速に業務をするために、誰でも分かるマニュアルに改善することになりました。

まずは、従来のマニュアル内容を分析し、ユニバーサルデザイン(年齢や性別、障がいに囚われないデザインのこと)視点でフォーマットと記述ルールなどのガイドラインを作成。

また、ルールが明確にして、部署を横断した統一感のあるマニュアルに改善できました。誰でも分かるマニュアルに改善したことで、正確・迅速な事務体制と効率的な業務が実現できたとのことです。

参考:株式会社DNPコミュニケーションデザイン「UD視点での事務マニュアル整備支援」

社員同士のコミュニケーション活性化

社員同士のコミュニケーション活性化の改善例 | |

課題 |

|

取り組み内容・成果 |

|

学術支援事業などをしている「ユサコ株式会社」では、コロナ渦を機にリモートワークを導入しました。業務進行の問題はないものの、社員同士のコミュニケーションが少なくなった課題がありました。

経営チームでは、コミュニケーションの問題が会社への帰属意識の低下につながるなどの懸念があったそうです。

そこで、全社員を対象に、下記のような目的のワークショップを検討しました。

【ワークショップの目的】

|

まずは第1ステップとして、社員同士がお互いを知り、自己理解を深められる「自身のありたい姿を考えるワークショップ」を実施しました。

ワークショップでは初めて顔を合わせる社員もいるので固い雰囲気にならないよう、話しやすさを重視して進めたそうです。

【ワークショップの内容例】

|

ワークショップ後のアンケートでは、87.8%が社内のコミュニケーション活性化につながったと回答したとのことです。

社内のコミュニケーションの課題を見つけて改善することも、コミュニケーションデザインの一環だと言えるでしょう。

参考:株式会社大伸社コミュニケーションデザイン「社内コミュニケーション活性化のためのインナーブランディングワークショップ」

企業理念の浸透

企業理念の改善例 | |

課題 |

|

取り組み内容・成果 |

|

化粧品や医薬品の製造、販売をしている「株式会社再春館製薬所」では、企業理念として「ありたい姿」を明確にしていました。

しかし、時間の経過とともに、組織内で認識に差が生じたそうです。各部署・社員ごとに見ている方向が異なり、ブランディングやマーケティングにも影響が出ていました。

そこで、自社の理念と業務を紐づけるために、選抜した社員を対象に全5回のワークショップを実施しました。

ワークショップの内容 | |

1回目 |

|

2回目 |

|

3、4回目 |

|

5回目 |

|

ワークショップを通じて、今まで曖昧だった社会と共有するゴールと、社員の使命を明確化できたそうです。最終的には整理した内容をもとに、外部パートナーにステートメントを作成してもらいました。

業務内では、ありたい姿を判断基準に現場で考えて行動できる社員も出てきているとのことです。

参考:株式会社エフアイシーシー「再春館製薬所の「ありたい姿」を組織の共通認識へ。事業成長がドライブする企業理念として再構築」

Webサイト・ノベルティ

Webサイトやノベルティも、社内外のコミュニケーションデザインにつながります。

WebマーケティングをしているA社では、「自社がどのようなことを大切にしているのか」「自社にはどのような強みがあるのか」などを社員の声を踏まえて可視化しました。

社員の声を踏まえて下記のような点を大切にしながら、Webサイトをリニューアルしました。

【Webサイトのリニューアルで重視したポイント】

|

また、リニューアル時には社員への説明会を開催して、自社の考え方や思いを深く理解する機会を作ったそうです。

それだけでなく、Webサイトをブランドガイドラインへと昇華させて、ノベルティグッズやSNS、自社のルールなどにも反映させました。

自社の考え方やブランドイメージに統一感を出すことができ、社内外で共通認識を持てるきっかけにもなりました。

このように、Webサイトを通じたコミュニケーションデザインは単なる刷新に留まらず、自社の本質的な価値を再発見し理解を深める機会としても活用できるでしょう。

社内のコミュニケーションデザインを強化する4つのメリット

コミュニケーションデザインの事例から分かるように、コミュニケーションデザインは社内にいい変化をもたらします。

ここでは、社内のコミュニケーションデザインを強化するメリットを具体的にご紹介します。

コミュニケーションデザインを強化したほうがいい理由が分かるので、チェックしておきましょう。

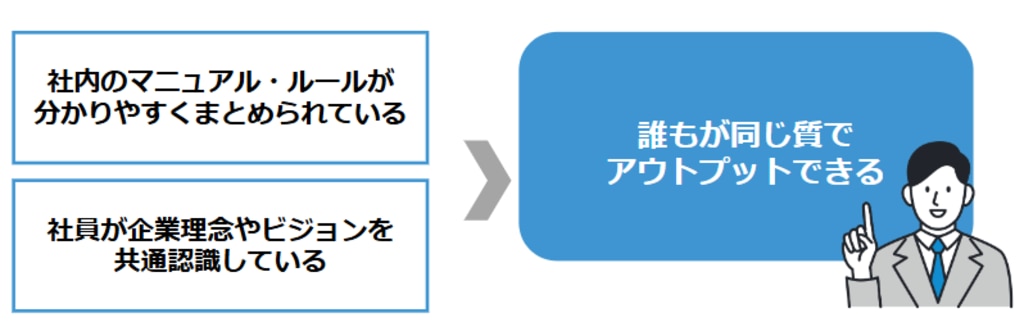

共通認識を持ったアウトプットができる

1つ目は、共通認識を持ったアウトプットができる点です。

コミュニケーションデザインを強化するとアウトプット時に判断に迷うことが減り、誰もが一定の質のアウトプットができるようになります。

例えば、社内のマニュアルやルールを、誰もが同じように理解できるように改善すれば「この意味はAとBのどちらだろう」「この流れは適切だろうか」などと悩む必要がありません。

その結果、誰が業務に携わっても、同じ認識を持ったアウトプットができます。

また、社内のビジョンや理念を明確にして社内に浸透させれば、自発的に自社の考え方や基準に沿った判断ができるようになるでしょう。

「自社の理念を基に考えるとこのような情報発信をしたほうがいい」など自己判断ができるため、アウトプットの質を揃えられます。

事例でもあったように、共通認識を持てないと社内の行動や言動に軸がなく、業務にも影響を及ぼすようになります。

コミュニケーションデザインを強化すれば社内での認識の違いや誤認を減らし、同じ認識を持てる点は大きなメリットだと言えるでしょう。

サービスや品質の向上につながる

2つ目は、サービスや品質の向上につながるところです。コミュニケーションデザインを強化すると、下記のような点でサービスや品質の向上が見込めます。

サービスや品質の向上につながる例 | |

業務ミスの軽減 | 業務内容や上司からの指示などが的確に伝わり業務でのミスを軽減できる |

社内外のコミュニケーションの円滑化 | 相手に伝わるコミュニケーションルールなどを意識することで円滑なコミュニケーションを図れる |

ブランディングの強化 | 社外への情報発信のトーンや言葉遣い、見せ方などを統一することでブランディングが強化できる |

コミュニケーションデザインを強化すると、必要な情報が的確に伝わりやすくなります。その結果、伝達ミスや業務ミスが減り、サービス品質が向上するでしょう。

また、コミュニケーションデザインでは、社外への情報発信のトーンや言葉遣いなどを統一することも検討できます。

自社のターゲット層に応じて情報を分かりやすく伝えられるため、サービス品質の向上が見込めるでしょう。

自社の商品やサービスに愛着を持てる

3つ目は、自社の商品やサービスに愛着を持てることです。コミュニケーションデザインでは、社外への自社の商品やサービスの見せ方、自社の理念なども扱います。

「3-3.企業理念の浸透」で触れたように自社の理念や考え方を整理できると「自社はこのような思いで事業をしいるのか」「どのような姿を目指しているのか」など、社員が納得感を持ち業務ができます。

また、自社の商品のネーミングの由来やPR文章などを社内で共有すると「この商品にはこのような思いがあったのか」など、自社の商品の良さを知るきっかけになるでしょう。

このように、コミュニケーションデザインは自社の事業や商品、サービスの良さを社員に伝え、再認識する場にもなるのです。

多様性に対応できる

4つ目は、多様性に対応できることです。コミュニケーションデザインでは誰もが理解できるようにコミュニケーションを設計するため、グローバル化や障がいの有無にも対応しやすくなります。

例えば、グローバル化を目指してさまざまな国籍の社員と働く場合に多言語対応するだけでなく、イラストで分かりやすく伝えるなどの工夫もできるでしょう。

また、障がいのある方と働く場合も、特性に応じて文字を大きくする、分かりやすい色合いを採用するなどの配慮ができます。

このように、ともに働く社員に配慮し、誰もが必要な情報を理解し、スムーズに業務ができる環境が整えられる側面も持ち合わせています。

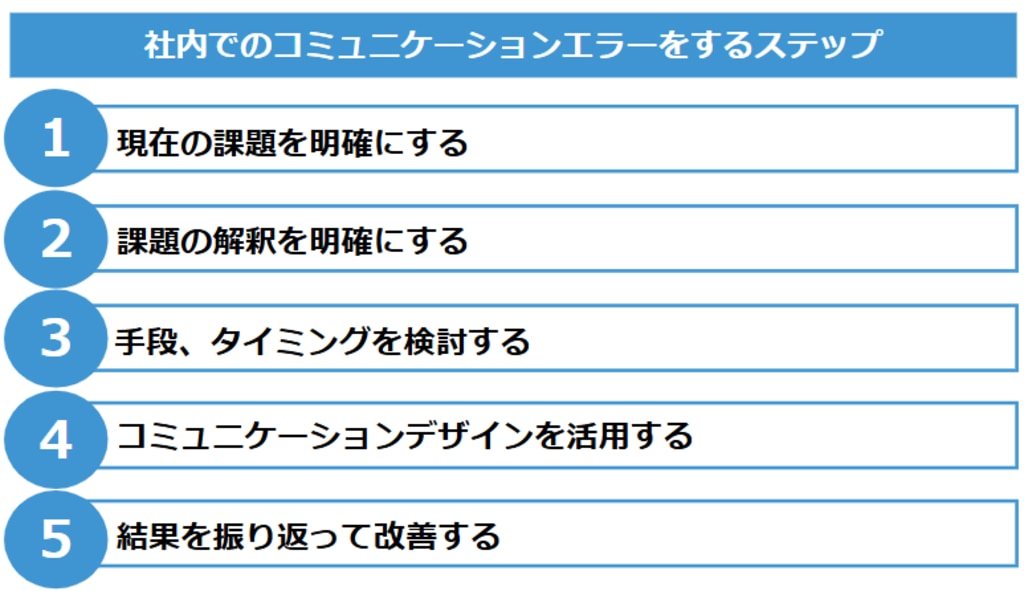

社内のコミュニケーションデザインをする5つのステップ

ここでは、社内のコミュニケーションデザインを見直すステップをご紹介します。

どのようにコミュニケーションデザインを改善し活用していけばいいのか分かるので、参考にしてみてください。

現在の課題を明確にする

まずは、社内のコミュニケーションデザインの課題を明確にしましょう。

「4.コミュニケーションデザインの事例」で触れたように、コミュニケーションデザインにはさまざまな視点があります。

社内での意思疎通に限定せず、特定の目的を果たすために意味や価値を共有するケースも含めて課題を抽出しましょう。

【コミュニケーションデザインの課題の例】

|

コミュニケーションデザインの課題は、社内でアンケートを実施する、管理職会議で話し合うなどをすると抽出しやすいです。

課題が複数ある場合は、どこから改善するのか優先順位をつけておきましょう。

課題の解釈を明確にする

取り組む課題が明確になったら解釈をし直して、誰もが的確に理解できるようにします。一列として、下記のようにどうすれば、正しく伝わるのか検討しましょう。

コミュニケーションデザインの解釈を明確にする例 | |

業務マニュアルの場合 |

|

企業理念の場合 |

|

社内コミュニケーションの見直しの場合 |

|

社外への情報発信の場合 |

|

例えば、業務マニュアルであれば、どのような伝え方をすれば誤認がなくなるのか検討します。

また、「閉まる」と「閉じる」や「ホームページ」と「Webサイト」などの表記は統一をして、社員が悩む部分を減らせるように配慮しましょう。

また、社内のコミュニケーションに課題がある場合は、ルールを検討するのも1つの方法です。

「言った言わない」「誤認が多い」などの場合は、チームで情報共有するフォーマットを決めることも検討できます。

このように、課題となっているコミュニケーションデザインを変えるには、どうしたらいいのか具体的に決めていきましょう。

手段、タイミングを検討する

コミュニケーションデザインの解釈が決まったら、課題によっては手段やタイミングを検討します。一例として、下記のように、どのような手段、タイミングが最適なのか考えましょう。

コミュニケーションデザインの手段、タイミングの例 | |

業務マニュアルの場合 | <手段> |

企業理念の場合 | <手段> |

社外への情報発信の場合 | <手段> |

例えば、企業理念の場合は、ただ作成して発信するだけでは社内に正しく伝わらず、なかなか浸透しないことが考えられます。

そこで、コミュニケーションデザインを強化する手段として、研修やワークショップなどが検討できるでしょう。

このように、理想的なコミュニケーションデザインを実現するために、手段やタイミングを決めて実施していきます。

コミュニケーションデザインを活用する

ここまで来たら、見直しをしたコミュニケーションデザインを活用していきます。

コミュニケーションデザインの内容によって実施することは大きく異なりますが、業務マニュアルや企業理念であれば、社内で活用して浸透させていきます。

場合によっては、コミュニケーションにデザインを活用するための研修の実施も考えられるでしょう。

ここで重要なのは、コミュニケーションデザインを活用して改善した点と課題が残る点をその都度メモすることです。

例えば、新しいマニュアルに変えても社員が同じ部分でミスをするようであれば、改善の余地があります。このような部分を忘れないように、都度メモをするようにしましょう。

結果を振り返って改善する

コミュニケーションデザインを活用した結果、良かった点と改善点を明確にしましょう。

実際に社内にどのような変化が起きたのか、管理職に話を聞いたりアンケートを実施したりすると現状が把握しやすいです。

活用の結果を見て改善したほうがいい点がある場合は、コミュニケーションデザインに反映させます。

例えば、下記のような改善点が検討できるでしょう。

【改善するポイントの例】

|

このように、コミュニケーションデザインは一度見直しをして終わりではなく、定期的に見直しをして改善を重ねることも重要です。

社内のコミュニケーションデザインを強化するときの注意点・ポイント

社内のコミュニケーションデザインを見直すステップが分かったところで、併せて知っておきたい注意点、ポイントをご紹介します。

どのような点を意識してコミュニケーションデザインをすればいいのか、チェックしておきましょう。

「伝える」ではなく「伝わる」を意識する

コミュニケーションデザインをするときは「伝える」ではなく「伝わる」ことを意識しましょう。相手に伝えるという意識では情報の受け取り側が分かる言葉、表現を選択できないからです。

「伝える」と「伝わる」の違い | |

伝える |

|

伝わる |

|

例えば、マニュアルのコミュニケーションデザインをするときに、操作方法に慣れている社員や経歴のある社員は、専門用語を使っても理解できます。

しかし、マニュアルは新入社員や経歴の浅い社員も使うので、専門用語ばかりを使うと思ったように伝わりません。

新入社員の目線に立ち、どのような言葉選びが最適か、どのようなイラストを使えばいいのか検討することが重要です。

同じように、チーム内でコミュニケーションでも上司が一方的に話すのではなく、全チーム員が分かる言葉を使い、意見を聞きながら伝えることが重要でしょう。

このように、ただ伝えるのではなく、相手が理解し納得できるように「伝わる」方法を模索することが重要です。

心理的安全性を確保する

コミュニケーションデザインを強化するときには、チームや組織の心理的安全性を確保しましょう。

心理的安全性が低いと率直な意見交換が難しくなり、結果として最適なコミュニケーションデザインにたどり着けない可能性があるからです。

心理的安全性とはチームのメンバーが安心して自分の意見を言ったり、失敗を恐れずに挑戦したりできる環境のことです。

指摘やミスを恐れずさまざまな意見を活発に交わせる状態なので、コミュニケーションデザインを最適化するアイディアを創出しやすいでしょう。

一方で、心理的安全性が低いと「上司の思惑と違ったらどうしよう」「この発言は迷惑になるかもしれない」と思い、思ったような発言ができません。

その結果、一部の考えや意見しか反映できないコミュニケーションデザインとなり、思ったように機能しないことも考えられます。

心理的安全性によるコミュニケーションの違い | |

心理的安全性が低い場合 |

|

心理的安全性が高い場合 |

|

心理的安全性を高めるには普段からの心がけが必要ですが、下記のような点を意識してみるといいでしょう。

【心理的安全性を高めるポイント】

|

心理的安全性については、下記の記事で詳しく解説しています。

⇒「心理的安全性」その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を解説!

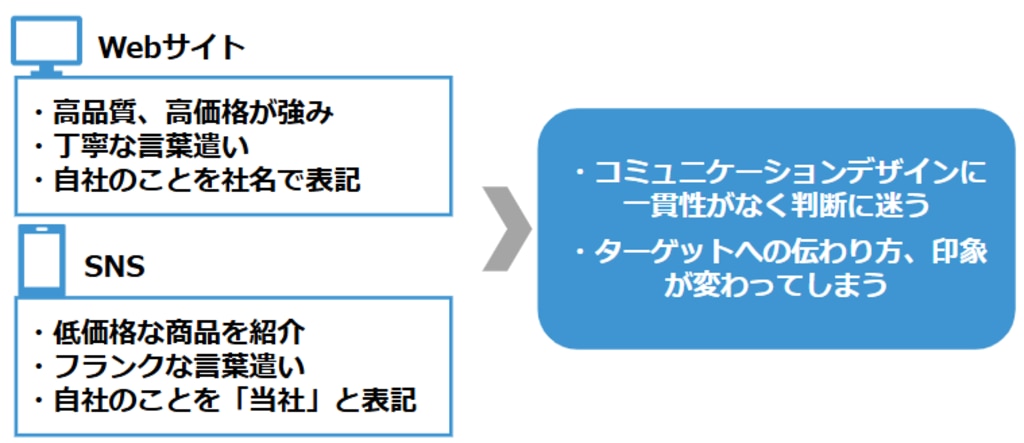

一貫性のあるコミュニケーションデザインを心がける

コミュニケーションデザインを強化するときは、一貫性を持たせることも重要です。

コミュニケーションデザインにはさまざまな領域があるものの、共通した考え方、ルールがベースになるケースがあります。

例えば、WebサイトとSNSのコミュニケーションデザインに矛盾があると「どちらの表記が適切だろうか」「どちらのトーンが自社のブランドイメージなのか」迷う可能性があるでしょう(戦略的に変えている場合を除く)。

その結果、コミュニケーションデザインを強化したもの判断に迷う点が多くなり、社内で共通認識を持ちにくくなるのです。

※戦略的に変えている場合を除く

そのため、コミュニケーションデザインを強化するときには、自社の考え方やコミュニケーションルールに矛盾が起きていないか確認しつつ進めることも重要でしょう。

コミュニケーションデザインは「行動の柔軟性開発プログラム」で第一歩を踏み出す

ここまで、コミュニケーションデザインの概要や強化するメリットなどの基礎知識をまとめて解説しました。

コミュニケーションデザインは足並みを揃えて、目的とする行動を実施するために必要な取り組みです。重要性は理解できたものの、まずは何から始めればいいのか悩んでいる方も多いでしょう。

コミュニケーションデザインの第一歩は、私たちLDcubeが提供する自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。

なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。

また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。

自己診断ツールLIFOとは

LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。

LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。

自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。

LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。

この診断結果をもとに、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションをとるかを学びます。

研修では以下のような内容が含まれます。

|

LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。

これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。

LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能

LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。

社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。以下に、その流れを詳しく説明します。

|

まとめ

本記事では、コミュニケーションデザインの概要や要素、強化するメリットなどの基礎知識をまとめて解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇コミュニケーションデザインとは、誰に・何を・どのように伝えるのかコミュニケーションを具体的に設計すること

〇コミュニケーションデザインの要素は下記の3つ

- 視覚デザイン:画像やグラフ、色彩などの視覚的な要素を使い、必要な情報を正確に伝える

- 言語デザイン:ターゲットに応じた言葉選びをして情報を正しく伝える

- タイミング:適切なタイミングで必要なコミュニケーションを取る

〇社内のコミュニケーションデザインを強化するメリットは下記のとおり

- 共通認識を持ったアウトプットができる

- サービスや品質の向上につながる

- 自社の商品やサービスに愛着を持てる

- 多様性に対応できる

〇社内のコミュニケーションデザインをするステップは下記のとおり

- ステップ1:現在の課題を明確にする

- ステップ2:課題の解釈を明確にする

- ステップ3:手段、タイミングを検討する

- ステップ4:コミュニケーションデザインを活用する

- ステップ5:結果を振り返って改善する

〇社内のコミュニケーションデザインを強化するときの注意点、ポイントは下記のとおり

- 「伝える」ではなく「伝わる」を意識する

- 心理的安全性を確保する

- 一貫性のあるコミュニケーションデザインを心がける

コミュニケーションデザインは正しい共通認識を持つ、業務の質を高めるなどのメリットがあります。

ぜひこの記事を参考に、社内のコミュニケーションデザインに取り組んでみてください。

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。