【一般社員・管理職別】コミュニケーション改善におすすめの本14選

「部下との会話がうまく噛み合わない。職場のコミュニケーションに役立つ本はないだろうか。」

「業務が滞りなく進むように上司や同僚とコミュニケーションを取りたいが、ノウハウを学べる本はある?」

「コミュニケーションについての人気の本はどれだろうか?」

このように、職場でのコミュニケーションに役立つ本をお探しではありませんか?

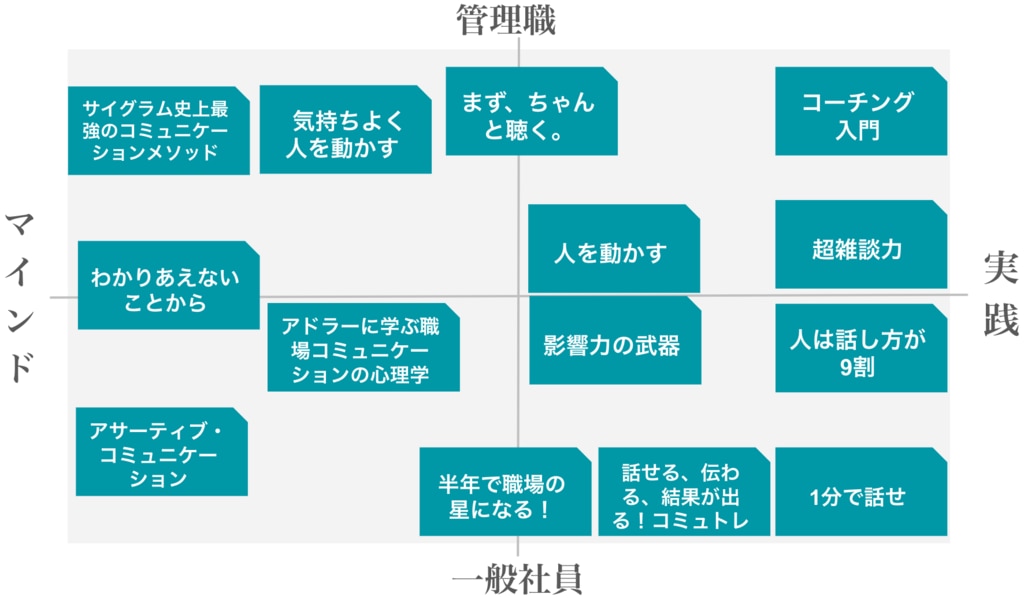

結論からお伝えすると、職場で通用するコミュニケ―ション能力を鍛えるためには、以下のような本がおすすめです。それぞれ「一般社員向け」「管理職向け」に分けましたので、参考にしてみて下さい。

【一般社員向け】

書籍名 | 概要(一文程度で) |

職場で適切な距離感を実現する7つの思考改革を解説 | |

アサーティブ・コミュニケーションの必要性と具体的な表現方法を伝授 | |

劇作家、演出家ならではのユニークなコミュニケーション論、言語への洞察などが学べる | |

相手との共通点を見つけ、自己開示するためのコミュニケーション方法を提唱 | |

短い時間で相手の左脳と右脳に訴求しながら、「何倍も伝わり方が変わる」方法を伝授してくれる1冊 | |

相手を動かすための6つの原理「返報性」「コミットメントと一貫性」「社会的証明」「好意」「権威」「希少性」と7つ目の影響力について具体的ケースをまじえて紹介 | |

「自分にも相手にもやさしいコミュニケーション」を提唱し、相手を尊重し自分の気持ちを大事にする重要性を説く | |

「人づきあいが楽になる」「誰とでも信頼関係を築ける」ことを目指し、誰でも実践しやすい「雑談力」を伸ばすテクニックを伝授 | |

膨大な調査と経験から「人を動かす三原則」「人に好かれる六原則」などを提唱 | |

信頼されるための話の聞き方、上司を説得するスキル、伝えたいことを表現する文章作成術などを展開 |

【管理職向け】

書籍名 | 概要(一文程度で) |

生年月日によって人のタイプを12種類に分け、それぞれの気質・性質・資質・体質を説明。相手の思考や行動を把握しコミュニケーションに役立てる方法を解説 | |

人を動かすために必須な7つのスキルを説明。事業基盤や組織づくりに尽力してきた著者ならではの「人を動かす」極意を学べる | |

コーチングの3スキル「傾聴」「質問」「承認」の重要性と具体的な実践方法を提唱 | |

相手の言葉にしっかり耳を傾けること、伝えるべき情報を伝えることを両立し、スムーズなコミュニケーションを図る術を解説 |

しかし、上記のような本を読んだとしても、ただ読み流しただけでは、実際のコミュニケーション力は身に付きません。

なぜなら人の記憶力は、20分後には記憶したものの4割を忘れてしまうぐらい、あてにならないものだからです。

そのため本からスキルを学び取り、確実に自分の物にしていくためには、読んだ内容を現場で役立てるための「3つのステップ」をきちんと押さえておく必要があるのです。

そこで今回の記事では、以下の内容に焦点をあてて進めていくことにします。

【この記事を読んでわかること】

|

本記事を読むことで、コミュニケーション力を養ってくれる有用な書籍を知れるだけでなく、そのスキルを身に付けるための実践的なステップまで理解することができます。

ぜひ最後までお読みください。

▼社内での「読書会(対話会)」のやり方については下記で詳しく解説しています。

▼コミュニケーションのみならず、人材育成に役立つ本についてはテーマに合わせて下記で解説しています。

▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。

▼コミュニケーション能力の鍛え方については下記で詳しく解説しています。

目次[非表示]

- 1.自分に合ったコミュニケーションの本の選び方

- 2.【一般社員向け】マインド重視のコミュニケーション本3選

- 3.【一般社員向け】実践重視のコミュニケーション本7選

- 3.1.話せる、伝わる、結果が出る!コミュトレ 10万人のデータから導き出されたビジネス・コミュニケーションスキル

- 3.2.1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術

- 3.3.影響力の武器[第三版]なぜ、人は動かされるのか

- 3.4.人は話し方が9割

- 3.5.超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

- 3.6.人を動かす

- 3.7.半年で職場の星になる! 働くためのコミュニケーション力

- 4.【管理職向け】マインド重視のコミュニケーション本2選

- 5.【管理職向け】実践重視のコミュニケーション本2選

- 6.コミュニケーションに関する本で学んだ内容を現場で役立てるための3つのステップ

- 7.まとめ

自分に合ったコミュニケーションの本の選び方

「コミュニケーションの本」と一言で言っても、さまざまな内容のコミュニケーション本があります。

そのためどの本が自分に合っているのかわからず、なかなか選びきれない方もいらっしゃることでしょう。

コミュニケーション本を選ぶ際は、次の2軸に注目することをおすすめします。

|

この2軸に沿って今回ご紹介する本を並べると、以下のようになります。

なぜ職場での立場に注目するかというと、「管理職」か「一般社員」なのかによって、社内でのコミュニケーションを取るべき対象や、コミュニケーションを通して実現したい業務上の目標も変わってくるためです。

こうした要素に応じて、本で学ぶべき内容も変わってきますから、まずはご自身の立場に合わせて本を選ぶことが重要です。

さらに、「コミュニケーションのどのような部分を学びたいのか」について意識することも重要です。

「マインド面」を学びたいのか、「実践面」を学びたいのかによっても、選ぶ本は大きく変わってきます。

こうした点を踏まえて、以下にそれぞれの方に合わせておすすめ本を整理しましたので、ぜひ参考にして下さいね。

※読みたいものをクリックすると、それぞれ該当の章へ移動できます。 |

それでは次章から早速、本の詳細について見ていきましょう。

【一般社員向け】マインド重視のコミュニケーション本3選

この章では、【一般社員向け】マインド重視のコミュニケーション本を3冊紹介していきます。

「おすすめの人」についても触れていますので、ぜひご自分に必要な本を探してみて下さい。

アドラーに学ぶ職場コミュニケーションの心理学

オーストリアの精神科医であり、心理学者であるアルフレッド・アドラーの教えをビジネスの現場に活用したコミュニケーション本です。

ベストセラーとなった前作「アドラーに学ぶ部下育成の心理学」の第2弾として2015年に出版されて以来、職場でのコミュニケーションを円滑にしたいと願う、多くの読者に読まれています。

出版社 | 日経BP社 |

筆者 | 小倉広 |

値段 | 1,540円(税込) |

出版年月日 | 2015年11月 |

ページ数 | 208ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

小倉広(おぐら・ひろし) ”経営に心理学を” 株式会社小倉広事務所の代表取締役、国家資格公認心理師 。 大手企業での管理職研修を年間300回以上こなしている。 |

本書では、「対人関係の心理学」と呼ばれるアドラー心理学を通じて、ビジネスの現場において「相手と適切な距離」を取ることを提唱しています。

- 職場でのコミュニケーションをうまく図るための距離感の考え方

- 適切な距離感を保つための関係性

について重点的に解説されており、「近づきすぎず、遠ざけすぎない」「押しつけず、遠慮しない」距離感が、良好なコミュニケーションを築くのに必要だと述べています。

具体的には、以下のような目次で構成されています。

【目次】 第1章 適切な距離感を実現する7つの思考改革 引用:「アドラーに学ぶ職場コミュニケーションの心理学」の本書目次より |

このように、職場でより良いコミュニケーションを取るための「距離感」を習得できる本書は、周りへ遠慮ない発言をしてしまい、上司や同僚との距離の取り方に悩む方におすすめの1冊です。

アサーティブ・コミュニケーション

「アサーティブ・コミュニケーション」とは、双方の主張や立場を大切にしながら、自らの伝えたいことをしっかり表現することを指します。

本書では、日本アンガーマネジメント協会の理事を務める著者が、これまで登壇してきたコミュニケーション研修や現場で経験した実例をもとに、「アサーティブ・コミュニケーション」の概要や具体例を説いていきます。

出版社 | 日本経済新聞出版 |

筆者 | 戸田久実 |

値段 | 990円(税込) |

出版年月日 | 2022年7月 |

ページ数 | 240ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

戸田久実(とだ・くみ) アドット・コミュニケーション株式会社代表取締役および一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事。 |

コロナ禍で大きく変化した働き方や、近年企業に課されているパワハラ防止法の施行により、「アサーティブ・コミュニケーション」を習得しようとするビジネスパーソンが増加しています。

そんななか、本書では、今なぜ「アサーティブ・コミュニケーション」が必要とされているのかを解説し、この手法をどう取り入れると良いかを解説しています。

その具体的な目次は以下の通りです。

【目次】 |

本書を読めば、自分の言いたいことを率直に伝えるためにどのようなスタンスをとるべきか理解できるでしょう。

特に以下のような内容は、そのために非常に役立つはずです。

- コミュニケーションを阻害するアンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)に気づくことの重要性

- 相手の気分を害さずに自分の率直な意見を伝える方法

- 自分の主張を相手に聞いてもらうためにどのような姿勢でいるべきか

さらに後半では、仕事の現場で「アサーティブ・コミュニケーション」をさまざまな局面で役立てられるよう、多くの事例をピックアップ。読者が参考にできる具体例が掲載されています。

チーム内で仕事を進める際、自分の思っていることをメンバーに率直に言えない方、怒りの感情に振り回されて相手と冷静な話し合いができないと悩む方にはおすすめの1冊です。

わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か

劇作家であり、演出家であり、大学教授である著者が2012年に刊行。

世の中で求められている、スキルを声高に謳うばかりの「コミュニケーション能力」という言葉に違和感を持ち、本書の執筆に至りました。

出版社 | 講談社 |

筆者 | 平田オリザ |

値段 | 968円(税込) |

出版年月日 | 2012年10月 |

ページ数 | 232ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

平田オリザ(ひらた・おりざ) 劇作家、演出家、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授。1962年東京生まれ。 その傍ら、演劇の手法を用いた教育プログラムの開発にも力を注ぎ、日本各地の学校で「対話劇」を実践してきた。国語教科書に掲載中(2002年度から採用)の著者のワークショップ方法論は、教室で子供たちが演劇を作るきっかけ作りに貢献している。 |

本書はタイトルが表すように、「わかりあえないところから始めるコミュニケーション」について考えていこうとする本です。

わかりあえないながらも、その中でどのようにコミュニケーションを構築していくべきかを模索してきた、筆者の実録的な本だと言えるでしょう。

具体的な目次は以下の通りです。

【目次】 |

本書のおすすめポイントとしては、以下の点が挙げられます。

- コミュニケーションの表面的なノウハウではなく、相手の背景やルーツにまで理解をめぐらすことの重要性に気付かされる

- この気付きを得ることで、コミュニケーションの本質について考えを深め、読者自身も一緒に模索していける

これまでコミュニケ―ションのハウツー本を読んでみたけれど、表面的な話ばかりで物足りなかった方、コミュニケーションの本質について、いまいちど掘り下げて考えたい方に向いている本だと言えるでしょう。

【一般社員向け】実践重視のコミュニケーション本7選

3章では、【一般社員向け】実践重視のコミュニケーション本を7冊紹介していきます。

マインドに着眼点を置いた前章に紹介本に比べて、現場ですぐに役立てられるようなスキルを散りばめた本をピックアップしています。

早速見ていきましょう。

話せる、伝わる、結果が出る!コミュトレ 10万人のデータから導き出されたビジネス・コミュニケーションスキル

累計受講者1万人、満足度94%の実践型ビジネススキルスクール「コミュトレ」を土台にした書籍です。

スクールで指導している、ビジネス・コミュニケーションスキルをあますことなく本書に盛り込み、多くの読者に読まれています。

出版社 | ダイヤモンド社 |

筆者 | 野田雄彦 |

値段 | 1,650 円(税込) |

出版年月日 | 2024年3月 |

ページ数 | 224ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

野田雄彦(のだ・たけひこ) 株式会社アイソルート代表取締役。輸入商社、情報通信業界を経て、1999年「日本を元気にする会社を創りたい」という希望のもと、eラーニング製品の製造販売を行う株式会社アイソルートを設立。 |

本書では、職場の「潤滑油」となり得る雑談は、質よりも量を重視して多く交わすことが重要だと説きます。

相手との共通点を見つけ、お互いの心的距離を縮めることで、コミュニケーションしやすい環境を整える必要性が語られています。

こうした雑談力を伸ばすために、「聞き上手になること」が必要であることを示しつつ、そのための具体的なスキルを複数紹介しているので、すぐに職場でも役立つことでしょう。

さらに、自分の話がより魅力的に伝わる方法も述べており、「聴き手の感情に働きかける4つのテクニック」なども紹介。雑談上手になるためのテクニックを伝授してくれます。

こうしたコミュニケーションテクニックの詳細は、次のような目次立てで読めるようになっています。

【目次】 |

特におすすめのポイントとしては

- 今すぐに役立つビジネス・コミュニケーションスキルが多く知れること

- どのスキルも難しくなく、誰もが取り入れやすいこと

などが挙げられます。

雑談になると上司との会話が途切れてしまい、なかなか関係性を構築できない方、自分の話を最後までじっくり聞いてもらいたいと悩む方にはぴったりの1冊です。

1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術

ソフトバンクの孫社長から称賛されるほどのプレゼンテーション力を持ち合わせる著者は、新卒時代、プレゼンテーションが苦手だったと言います。

現場で、学びの場で、「伝える技術」を磨き続け、現在では年間300人以上の起業家やビジネスパーソンに向けて、プレゼンテーションを指導するまでになりました。

本書では、そんな著者が相手の「左脳と右脳」に訴求しながら、「何倍も伝わり方が変わる」方法を伝授してくれます。

出版社 | SBクリエイティブ |

筆者 | 伊藤羊一 |

値段 | 1,540 円(税込) |

出版年月日 | 2018年3月 |

ページ数 | 240ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

伊藤羊一(いとう・よういち) Zホールディングス株式会社 Zアカデミア学長、ヤフー株式会社コーポレートエバンジェリスト Yahoo!アカデミア学長、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長、株式会社ウェイウェイ代表取締役、グロービス経営大学院 客員教授。 東京大学経済学部を卒業後、日本興業銀行、株式会社プラス、ヤフーを経て現職。 |

本書では、そもそも人は相手の話を聞かないものだからこそ、「1分で話せるように話を組み立て短く伝えよう」と主張しています

そのためのテクニックを以下の目次に沿って教えてくれます。

【目次】 |

特に、常日頃多忙を極めている上司や役員などに、自分の提案や意見を伝える際は、短い時間であればあるほど聞いてもらいやすいでしょう。

そのためには相手の「右脳(イメージを描く)」と「左脳(ロジックを理解する)」に働きかける方法を取り入れるべきだと推奨します。

特におすすめのポイントは、

- 話を短くするための明瞭なロジックの組み立て方が理解できる

- 相手の感情を揺さぶるための方法がわかる

といった点です。上記の対策を活用して、「1分」で相手を説得し、スムーズに動いてもらえることを目指せます。

これまでダラダラと話がまとまらず、上司に言いたいことを伝えきれなかった方、自分の提案で相手を動かしたいと思っている方は、さっそく読んでみることをおすすめします。

影響力の武器[第三版]なぜ、人は動かされるのか

![影響力の武器[第三版]なぜ、人は動かされるのか](https://ferret-one.akamaized.net/images/68216179886b754737e41f20/large.png?utime=1747018105)

アメリカを代表する心理学者の一人で、アリゾナ州立大学の名誉教授も務めるロバート・B・チャルディーニ氏の著作。

科学的な根拠と鋭い洞察力で、人に「イエス」と言わせる心理的な戦術やプロセスなどをわかりやすくまとめ、世界でロングセラーとなっています。

出版社 | 誠信書房 |

筆者 | ロバート・B・チャルデーニ |

値段 | 2,970 円(税込) |

出版年月日 | 2023年11月 |

ページ数 | 606ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

ロバート・B・チャルディーニ アメリカの心理学者。アリゾナ州立大学名誉教授。 Influence at Work社代表。 |

本書は相手に「イエス」と言わせ、動かすための方法を説いたものです。

著者は、心理学者の実験や動物の行動などに基づいた科学的知見を数多く例に挙げながら、相手を動かすための以下6つの原理について、明確に解説していきます。

- 返報性

- コミットメントと一貫性

- 社会的証明

- 好意

- 権威

- 希少性

こうした要素を、セールスのプロたちがどのように組み立てて、相手に買わせたり、同意を引き出したりしているのかを教えてくれます。

本書の詳しい目次は以下の通りです。

【目次】 |

各章では、こうした戦術に引っかからないための「防衛法」にも触れており、一消費者として相手の術に飲み込まれないための知恵も授けてくれます。

数々の社会問題と現象を具体例として提示しながらページが進んでいくため、影響力の原理がとてもわかりやすく理解できます。

おすすめのポイントは以下の通りです。

- 相手を動かすための6つの原理が理解でき、実際の現場で活用できる

- 防衛法を知ることで、自分自身が不本意に「イエス」と言わされないよう身を守ることができる

読み終えた頃には「影響力」を自らの武器とするための知識を得て、実際のコミュニケーションに活かせる実践力が備わっていることでしょう。

人は話し方が9割

2019年に発売されて以来、重版を繰り返すベストセラーにしてロングセラー本です。

「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」(グロービス経営大学院、株式会社フライヤーが主催)では、「コロナ禍を支えたビジネス書(特別賞)」として選ばれ、その後から現在に至るまでビジネスパーソンのみならず、全国各地の幅広い世代の読者に愛読されています。

出版社 | すばる舎 |

筆者 | 永松茂久 |

値段 | 1,650 円(税込) |

出版年月日 | 2019年1月 |

ページ数 | 169ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

永松茂久(ながまつ・しげひさ) 大分県中津市生まれ。2001年より飲食業に携わり、口コミのみで年間1万人の集客に成功。この経験をもとにして「一流の人材を集めるのではなく、いまいる人間を一流にする」というユニークな人材育成法を体系化し、講演・セミナーで全国を回る。 2016年より東京を拠点にし、講演・セミナー以外にも、執筆、次世代育成、出版および経営コンサルティングなどを手掛ける。 |

本書が提唱するのは、「自分にも相手にもやさしいコミュニケーション」。

相手の気持ちを尊重しながらコミュニケーションする方法を説くと同時に、自分の気持ちもないがしろにせず、大事にする重要性を伝えます。

聞き上手になることが話し上手への第一歩につながるとしており、話す力は「スキル」だけの問題ではなく、「メンタル」が関わってくる部分もあると解説します。

具体的には以下のような目次で構成されています。

【目次】 |

本書のおすすめのポイントは、話し方・聞き方について次のような具体的なスキルが得られることです。

- 簡単に話せるようになる「3つのコツ」

- 聞き上手の達人がやっている「3つの表情」

- 話し方が100%うまくなる究極のスキル

上記のコツやスキルを押さえることで、誰もが話し上手になれるチャンスを掴むことができます。

話下手のせいで仕事がうまくいかないと悩んでいる方、上司と向き合うと緊張してしまい、会話が詰まってしまう方は、ぜひ一度手に取ってみるといいでしょう。

超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

著者は、テレビや雑誌などで活躍する心理カウンセラーです。

複数の企業に務めたサラリーマンとしての経験と、その後カウンセラーとして多くのカウンセリングを手掛けた経験から、ビジネスパーソンから一般の方までが活用できる「雑談力」をテーマにした書籍を執筆しました。

シリーズ累計100万部を超えるベテランカウンセラーによる、「人づきあいが楽になる実践本」として注目を浴びています。

出版社 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |

筆者 | 五百田 達成 |

値段 | 1,760 円(税込) |

出版年月日 | 2019年12月 |

ページ数 | 206ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

五百田 達成 (いおた・たつなり) 心理カウンセラー、 米国CCE,Inc.認定 GCDFキャリアカウンセラー。 東京大学卒業後、企業および研究所を経て、五百田達成事務所を設立。 「コミュニケーション心理」「ことばと伝え方」「SNSと人づきあい」を専門とし、セミナーや講演活動、執筆、カウンセリングなどを行う。オンラインサロン「おとなの寺子屋~文章教室~」も運営中。 |

本書では「人づきあいが楽になる」「誰とでも信頼関係を築ける」ことを目指し、誰でも実践しやすい「雑談力」を伸ばすテクニックを伝授してくれます。

「雑談力」を発揮する場面を以下のように3つのシーンに区切り、それぞれの場面でよく使われるフレーズや会話への考え方を少し変えることで、「雑談力」が上がると教えてくれます。

具体的な目次は以下の通りです。

【目次】 第1章 基本の7ルール―これさえ知れば怖くない! |

おすすめのポイントとしては、相手とコミュニケーションを取ろうとこれまでプレッシャーに感じていたことが、本書を読むことでスーッと軽くなる点です。

例えば、

|

などが提示されており、どれもが高等なテクニックではなく実践しやすいものばかりです。

「こうやって対処すればいいのか!」

「頭を頑張って捻らなくても、楽な気持ちで雑談できる」

といったような発見があるでしょう。

心理カウンセラーの著者ならではの、「雑談力アップ」のテクニックがいたるところに散りばめられており、明日からの職場での、家庭での会話がスムーズになること間違いなしです。

人を動かす

アメリカのYMCAで成人教育を担当していたD.カーネギーが、1936年に出版しました。

すでに世界中で1500万人に読み継がれ、日本では幾度かの改訂を経て、累計500万部以上を売り上げています。作家、政治家、経営者、タレントなど各界の多くの著名人たちが感銘を受けたと公言するほどの「歴史的ベストセラー」です。

出版社 | 創元社 |

筆者 | D・カーネギー |

値段 | 2,200 円(税込) |

出版年月日 | 2023年9月 |

ページ数 | 368ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

D・カーネギー(1888~1955年) アメリカ・ミズーリ州の農家に生まれる。 雑誌記者、俳優、セールスパーソンなどの職を経て、YMCAの夜間学校で「話し方講座」を担当する。1936年、講座の教材として執筆した「決定版カーネギー話す力―自分の言葉を引き出す方法―」がベストセラーになる。 その後『人を動かす』『道は開ける』などを執筆し、90年経った今も世界中のロングセラーとして多くの人に読まれている。 |

本書は次のような内容で、人の気持ちを動かすためのさまざまな「原則」を伝授してくれます。

【目次】 はじめに―改訂にあたって PART1 人を動かす三原則 PART2 人に好かれる六原則 PART3 人を説得する十二原則 PART4 人を変える九原則 付 幸福な家庭をつくる七原則 訳者あとがき |

「人を動かす三原則」では、人に何か行動をしてもらうために、自分自身がどのようなマインドを持つべきかが解説されています。

続く「人に好かれる六原則」やその後の「人を説得する十二原則」「人を変える九原則」などでは、まず人に関心を持つことの大切さを述べており、彼らの行動を変えていくような具体的な方法を指南しています。

どれもすぐに行動に移せるようなシンプルな対策なので、一度目を通しておくと明日からのあなたの生活が一変することでしょう。

特におすすめなのは、次のような点です。

- 数々の職種経験で培われた、筆者の鋭い洞察力に基づいた「人を動かす方法」が紹介されている

- 原則ごとに根拠として多くの実話が紹介されているため、大きな説得力がある

- 各界名士への取材、教育者としての体験、多くの文献(心理学書・哲学書・新聞・雑誌などのメディア)による調査がエビデンスとなっている

人間への鋭い洞察力と、膨大な資料や調査に基づいた数々のエピソードが、強い説得力を持って読者に迫ります。人の心を動かす秘訣について、幅広く学べる1冊です。

半年で職場の星になる! 働くためのコミュニケーション力

長年高校生の小論文添削に携わってきた著者が、職場でのコミュニケーション力育成のための本を執筆。

上司から信頼され、後輩たちから頼りにされるための、職場で役立つコミュニケーションスキルを紹介していきます。

加えて、社会人として身につけておきたい企画書やメールの書き方などについてもしっかり解説。こちら1冊を読み終わる頃には、職場のメンバーと円滑な関係を築きながら、仕事をこなしていける自信がつきます。

出版社 | 筑摩書房 |

筆者 | 山田ズーニー |

値段 | 748 円(税込) |

出版年月日 | 2013年4月 |

ページ数 | 272ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

山田ズーニー(やまだ・ずーにー) 文章表現・コミュニケーションインストラクター。 岡山県生まれ。 |

本書は、なぜ新入社員の言葉は通じないのか、そんな中職場でどのように自分の言葉を発信して、「一緒に働きたい!」と思われる人材になれるのか。会社で求められる人材になるための実践方法が、わかりやすく書かれています。

具体的には、次のような構成で話が進んでいきます。

【目次】 第1章 まず等身大のメディア力を持つ 第2章 人をわかるチカラ・伝える技術 第3章 一緒に働きたいと思われる・人を動かす表現力 |

特におすすめできるポイントは、そのタイトル通り、「半年で職場の星になる」ためのコツがぎっしり詰まっている点です。

例えば、

- 信頼されるための人の話の聞き方

- 上司を説得するスキル

- 相手に自分の伝えたいことを表現する文章作成術

など、幅広い意味での「コミュニケーションスキル」を鍛えてくれます。

新社会人として職場でどのように自分を出していけばいいのか悩んでいる方、上司やメンバーから「一緒に働きたい」と思われたい方にはおすすめです。

【管理職向け】マインド重視のコミュニケーション本2選

こちらの章では、管理職に向けたコミュニケーション本の紹介をしていきましょう。

まずは【管理職向け】マインド重視のコミュニケーション本を2冊ご紹介します。管理職として、リーダーとして、部下に接する際に必要になるスキルや思考について、詳しく見ていきましょう。

サイグラム 史上最強のコミュニケーションメソッド

「サイグラム」とは、「サイコロジー(心理学)」と「ダイアグラム(図式)」を組み合わせた言葉で、「個人の心理的図式」という意味を持ちます。

産業カウンセラーの資格を持つ筆者は、カウンセラーとして活動する傍ら、性格類型の研究者に師事し「サイグラム」を体系化していきます。

生年月日を調べることで相手の気質や性質がわかり、その診断をふまえたコミュニケーションメソッドを提示してくれます。

他のコミュニケーション本とは全く異なる視点での展開に、新しい気づきや発見が出てくるかも知れません。

出版社 | 成甲書房 |

筆者 | 吉井 伯榮 |

値段 | 1,650 円(税込) |

出版年月日 | 2013年9月 |

ページ数 | 256ページ |

詳細(出版社公式サイト) | なし |

Kindle | なし |

著者情報 |

吉井伯榮(よしい・はくえい) 一般社団法人日本パーソナルコミュニケーション協会代表理事、株式会社オピニオン代表取締役、武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部准教授。ベンチャー企業の経営を経て人事コンサルタント及びキャリアカウンセラーに。 1993年に株式会社オピニオン設立。1995年、性格類型の研究者・山口荘令氏に師事。現在の「サイグラム」を構築する。全国の企業や団体に向けて、サイグラムのセミナーを開催する。2008年より武蔵野学院大学准教授、2013年、日本パーソナルコミュニケーション協会を設立。サイグラムを通じて個々のコミュニケーション能力の向上を目指す。 |

本書では、生年月日によって人のタイプを12種類に分け、それぞれの気質・性質・資質・体質を述べています。

「自分とはどういう人間なのか」について自己分析を深められると同時に、「サイグラム」での診断を通じて相手のことを知ることができるので、お互いの思考や行動を把握でき、よりよいコミュニケーションを築くのに役立てられます。

「サイグラム」をどのようにコミュニケーションに活用しているのか、具体的な内容は次の目次でご確認下さい。

【目次】 第1章 コミュニケーション能力を向上させるために |

「サイグラム」での診断により、まずは「基本3グループ」に分けます。

- フィーリンググループ(感覚)

- アクティブグループ(行動)

- マインドグループ(思考)

そこへ、「楽観派」か「慎重派」かといった特徴も掛け合わせることで、自分のタイプ、相手のタイプを把握することができるので、例えばあなたの部下について一歩踏み込んだ分析を行うことも可能です。

「なぜ部下はあのような行動をとるのか」

「なぜ仕事に対して消極的な態度を見せるのか」

などこれまで悩んでいた疑問点が晴れるかもしれません。

最終章では、各タイプとの接し方や付き合い方も助言しているので、これまでのコミュニケーションの取り方を振り返ってみる良い機会となるでしょう。

部下の発言や行動がなかなか理解できなかった方、人のタイプを見極めてコミュニケーションの対処をしていきたい方はぜひ読んでみるといいかもしれません。

気持ちよく人を動かす

「人に気持ちよく動いてもらうにはどうしたらいいのか?」

本書はそんな疑問を持った筆者が、これまでの勤務経験や起業経験、社員育成経験などを通じて得た「人材育成の知見」をまとめたものです。

事業と組織の基盤固めや体制づくりに尽力してきた著者ならではの、「人を動かす」極意について学ぶことができます。

ちなみに著者は、コンペで8年間の無敗経験を持ち、著書「無敗営業」などでもシリーズ累計6万部を売り上げているビジネス書のベテランです。

組織を知り、人を知る著者が語る「人を動かすための必須スキル」が凝縮された1冊です。

出版社 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |

筆者 | 高橋 浩一 |

値段 | 1,738 円(税込) |

出版年月日 | 2021年8月 |

ページ数 | 296ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

高橋浩一(たかはし・こういち) TORiX株式会社代表取締役。 東京大学経済学部卒業後、外資系企業を経て25歳で起業。 |

筆者いわく、人に動いてもらうには以下7つのスキルがあると指摘します。

- 想定する力

- 段取りする力

- 理解を深める力

- 見える化する力

- 思い込みを外す力

- 軸を動かす力

- 巻き込む力

本書ではそれぞれのスキルについて、著者が現場で得てきた情報を詰め込み、読者に共有してくれます。

具体的なスキルについての目次構成は、次の通りです。

【目次】 1章 どうしたら動いてくれるのか? 4章 スキル② 段取りする力(一部抜粋) 5章 スキル③ 理解を深める力(一部抜粋) 6章 スキル④ 見える化する力(一部抜粋) 7章 スキル⑤ 思い込みを外す力(一部抜粋) 8章 スキル⑥ 軸を動かす力(一部抜粋) 9章 スキル⑦ 巻き込む力(一部抜粋) 10章 「気持ちよい合意」の先にあるもの |

たとえば管理職として部下と仕事を進めていく際、部下があなたのやり方や提案に心底納得していない場合、いつかほころびが出て仕事にも影響してしまいます。

こうしたトラブルに発展する前に、どうやって相手にきちんと合意してもらい、思い通りに動いてもらえるのかについて、具体的に7つのスキルをあげてスキルの習得法を伝授してくれます。

その際、相手の合意を取り付けるのに障壁となっている4つの要素についても述べています。この障壁を乗り越えること、そして7つのスキルを駆使して、心から納得した上で相手に動いてもらうことを目指します。

本書のおすすめポイントは以下の通りです。

- 相手との間にたちはだかる具体的な障壁について気付かされる

- 相手に気持ちよく動いてもらうためのコツをしっかり理解できる

この本を読むことで職場でのコミュニケーションのコツがわかり、「部下が教えたとおりに動いてくれない」「他部署メンバーとの連携がうまく取れず仕事が進まない」などの悩みも軽くなることでしょう。

【管理職向け】実践重視のコミュニケーション本2選

最後に【管理職向け】の実践重視の書籍を2冊見ていきましょう。

コーチング入門

2006年に刊行されたコーチング基礎が学べる入門書です。

それぞれの個性を尊重しながら、部下を自律型人材へと育てるためのコミュニケーションスキルを説いています。

成人教育学、組織行動学を専門に学び、公的機関や企業などで実績を積んだ著者二人による共著です。

出版社 | 日経BPマーケティング(日本経済新聞出版) |

筆者 | 本間 正人、 松瀬 理保 |

値段 | 946 円(税込) |

出版年月日 | 2015年8月 |

ページ数 | 210ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

本間正人(ほんま・まさと) 京都芸術大学客員教授、NPO法人学習学協会代表理事、らーのろじー株式会社代表取締役、「研修講師塾」「調和塾」を主宰。 東京大学文学部社会学科卒業後、ミネソタ大学大学院修了(成人教育学Ph.D取得)。ICF(国際コーチング連盟)からPCC(プロフェッショナル認定コーチ)資格も取得し、日本でのコーチングの普及に尽力する。

株式会社AIコンサルティング・ジャパン代表取締役。 |

本書は、コーチングの入門書として、コーチングの定義や「ティーチングとの違い」などの基本的な考え方を示していきます。

コーチングの具体的なスキルとして、傾聴のスキル・質問のスキル・承認のスキルが重要であると説いており、部下を指導する上でのコミュニケーションの取り方を学べます。

それぞれのスキルを身に付けるために、

- シナリオ形式で改善点の説明を試みる

- ワークシート例を掲載しイメージしやすくする

など、実践的・具体的に対策をわかりやすく解説しているのも本書の特徴です。

本書の目次自体は、次のような流れで構成されていますので、3つのスキルを学んだあとは、ケーススタディでさらに理解を深めることが可能です。

【目次】 第1章 コーチングとは 引用:版元ドットコム「コーチング入門」の公式サイト「目次」より一部抜粋 |

マネジメントにおいて、コミュニケーションがうまく行かずに悩んでいる方、初めて指導する側になり相手をどのように導いてあげるのがベストなのか、詳しい方法が分からない方は必読です。

まず、ちゃんと聴く。コミュニケーションの質が変わる『聴く』と『伝える』の黄金比

ユニークなタイトルで目を引く本書は、そのタイトル通り、「きちんと話を聴く」ことをテーマにしています。

人事総務部で社員のケアを行い、心理学やコーチング、カウンセリングを学び、さらに保育士の資格まで取得している著者が、「聴く」ことの重要性とそれを根気よく実行することで起こる、コミュニケーションの変化を読者に示してくれます。

出版社 | 日本能率協会マネジメントセンター |

筆者 | 櫻井 将 |

値段 | 1,870 円(税込) |

出版年月日 | 2023年10月 |

ページ数 | 320ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

著者情報 |

櫻井 将(さくらい・まさる) エール株式会社 代表取締役。オンライン1on1サービス「YeLL」を運営。 横浜国立大学経営システム科学科を卒業後、新卒でワークスアプリケーションズに入社。 その傍らで幼児教育のNPO立ち上げ、保育士資格を取得。 |

著者はまず、自分と意見や考え方の違う相手の話を、「我慢をせずに」「叶えないけれど」「従わないけれど」聴いてみることを勧めています。

なぜなら相手の話を聴くことで、次のような気付きと変化が得られるからです。

- 苦手な人との関係が改善する

- 自分の苛立ちの原因がわかる など

こうした内容は、次のような目次の中に組み込まれています。

【目次】 第1章 まず、ちゃんと聴く。 第2章 ちゃんと聴くを分解する 第3章 伝えるを分解する 第4章 「聴く」と「伝える」の黄金比 第5章 「聴く」「伝える」「両立する」3つの技術を高める 第6章 3つの技術を高めた先にあるもの |

特に興味深いのは、「聴く」だけではなくて「伝える」こと、「聴くと伝えるを両立すること」についての技術にも触れていることです。

例えば

- わかりやすい図解で「聴く」「伝える」方法を視覚的に理解しやすくしている

- 具体的なイメージ例を出して、どのように話を「聴く」べきかを解説している

という手法で、「聴く」「伝える」ことの考え方や習得方法などを示してくれます。

どんな相手でも、まずはその言葉に耳を傾ける。その上で自分の伝えるべき内容を伝え、聴くことと併用しながらコミュニケーションを図っていく術を、本書はあなたに教えてくれるでしょう。

部下からの話に耳を傾けられていない自覚のある方や、逆に聞き役に徹してしまい、自分の伝えたいことをいつも伝えきれず悩んでいる方はぜひ手に取ってみてください。

コミュニケーションに関する本で学んだ内容を現場で役立てるための3つのステップ

ここまでおすすめのコミュニケーション本をご紹介してきましたが、いくら多くの本に目を通したとしても、その内容が職場でまったく活用できなければ意味がありません。

一度読んだ本を現場で役立たせるためには、次のような3つのステップを踏むことで、本で得た知識を「自分の物」にしていく必要があります。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

【STEP1】自分の状況を重ねながら「自分ごと」として読む

まずは、本の内容に自分の状況を重ねながら「自分ごと」として読むことが重要です。

なぜなら、自分に関係深い事柄だと認識することで、関心が高まり、本の内容が記憶に残りやすいからです。

例えば本の中で、接客態度が悪い部下に対して、なぜそのような態度を取ってしまったのか上司が部下にヒアリングする場面が例示されていたとします。

もしあなたが上司の立場だとしたら、「自分ならどうやって部下に理由を聞き出していこうか?」と自身の状況に照らし合わせながら、正解を見つけるといいでしょう。

一度「自分ごと」として捉えることで、本に書かれている内容への理解が深まり、いざ同じような場面に遭遇したときにも対処しやすくなります。

【STEP2】アウトプットする(章ごとにメモしたり人に説明したりする)

「自分ごと」として読んだ本の内容を、都度アウトプットするようにしましょう。

アウトプットとは要点を書き出したり、人にどのような内容なのかを説明したりすることを指します。

なぜアウトプットを重視するのかというと、一度自分の言葉で書き出したり語ったりすることで、本に書かれていた内容が自分自身の「言葉」や「体験」になっていくからです。

すると記憶に残りやすくなり、その知識が実際の現場でも役立つ機会が増えていくでしょう。

【STEP3】1つずつ焦らず実践してみる

アウトプットを経て「自分のもの」として記憶に定着した本の知識は、焦ることなく1つずつ実践していきましょう。

複数同時に行おうとしても、どれもが中途半端になってしまい、結局効果を出せない場合があるからです。

例えば

- 相槌や頷きを入れて、傾聴力を高める

- 褒める際は相手の目を見ながら、タイミングを逃さずに褒める

などのコミュニケーションスキルを覚えた場合、すべてを一度に取り入れようと奮闘するのではなく、できるところから1つずつ実践することがポイントです。

新しく試行してみたスキルで、職場でのコミュニケーションに少しでも良い変化が生まれた場合は、そのスキルを高められるようじっくりトレーニングを繰り返して下さい。

1つのスキルが無理なく実行できるようになったら、次のコミュニケーションスキルの習得を目指すようにしましょう。

無理のない範囲で1つずつ着実にスキルを身に付けていくことで、最終的には複数のコミュニケーションスキルを、用途に応じて扱えるようになっていることでしょう。

【チームや組織全体でコミュニケーション能力向上を図るなら『LIFO(ライフォ)』がおすすめ】  今回、職場でのコミュニケーションを高められる必読本として14冊の書籍をご紹介しましたが、チームや組織全体でのコミュニケーション能力を向上させたい場合は、私たち株式会社LDcube(エルディーキューブ)にお任せ下さい。 当社は、組織開発や人材開発の分野でさまざまな企業を60年かけて支援してきた「株式会社ビジネスコンサルタント」の子会社として、2023年4月に設立した会社です。 株式会社ビジネスコンサルタントが長年蓄積してきた、組織の活性化および人材育成にちなんだ知見と経験を活かし、組織全体のコミュニケーションスキル向上を目指す自己理解プログラム「LIFO(Life Orientations)」を提供しています。 受講者はサーベイにより、自分自身のコミュニケーションスタイルを把握することできるので、これまで気が付かなかった不足点や改善点が理解でき、より効果的なコミュニケーションの取り方を学べるようになります。 貴社で職場全体のコミュニケーションスキルの底上げをご検討される際は、まずはお気軽に下記バナーから資料をダウンロードしてみて下さい。 長年悩まれてきたコミュニケーションスキルの問題が、解決するヒントがあるかもしれません。 |

まとめ

今回は職場でのコミュニケーション能力を高めるのに役立つ、コミュニケーション本14冊をご紹介しました。一言で「コミュニケーション能力を鍛える」と言っても、会社での役職や習得したいコミュニケーションスキルによって、選ぶべき本は変わってきます。

今回この記事では「管理職」「一般社員」に向けた本をピックアップし、さらにその中でも「マインド」「実践」という観点からそれぞれのコミュニケーションのコツを学べる本を選びました。

職場で部下とのやりとりがスムーズに行かないとお困りの方、毎日の上司との会話が心理的負担になっている方には、ぜひ今回の選書からご自身に合ったものを選んでいただき、読んでみることをおすすめします。

あなたの職場でのコミュニケーションが、少しでも円滑になることを願っています。

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。