自己肯定感を高める5つのトレーニング|すぐに取り組める手順を解説

「社員の自己肯定感を高めたいけど、何かいい方法はないのかな」

「自己肯定感を高めるためのよいトレーニング方法を知りたい」

あなたは今、社員が自己肯定感を高めるためのよいトレーニング方法に興味を持っていますね。

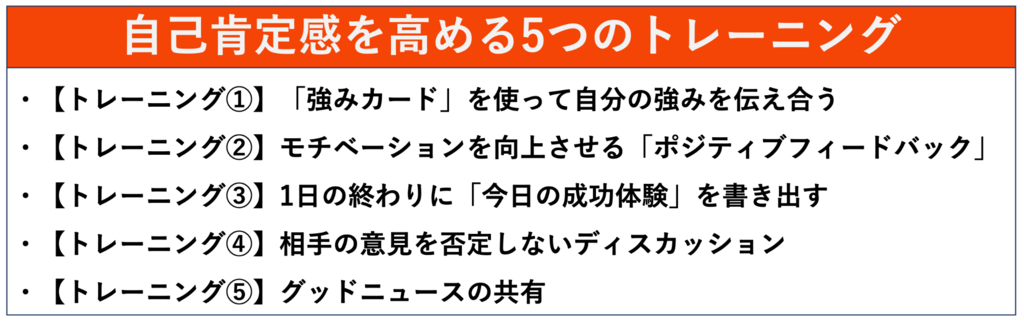

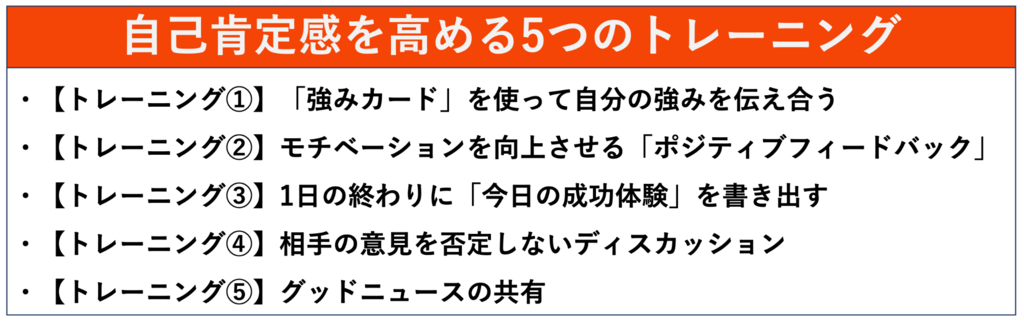

社員の自己肯定感を高める方法として、すぐに実践することができ、大変おすすめなのが以下に示す5つのトレーニング方法です。

ただし注意しなければいけないのが、一口に「自己肯定感を高める」といっても、程度や状況に応じて適したトレーニングが異なるという点です。

このため、自己肯定感トレーニングを企画する人は、受講者の状況に合わせて最適なトレーニングを見つけることがとても重要になるのです。

そこで今回は、

- 自己肯定感トレーニングを行う準備2つのステップ

- 自己肯定感を高める5つのトレーニングの手順と効果

- 自己肯定感トレーニングで効果を高める3つのポイント

- 自己肯定感の充実は組織の生産性を飛躍的に向上させる

について詳しく解説していきます。

この記事を読めばあなたも、自社に最適な「自己肯定感を高めるトレーニング」をすぐに実践することができます。

▼自己肯定感についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼自己肯定感を高める講座を受講した参加者の生の声などは下記の事例で紹介しています。

⇒大学生が自己肯定感を高める講座を受講~ねらいと成果、受講前後の変化とは~

▼ 自己肯定感を高める方法については下記にまとめています。こちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.自己肯定感のトレーニングを行う前にやるべき準備

- 2.【自己肯定感を高めるトレーニング1】「強みカード」を使って自分の強みを伝え合う

- 3.【自己肯定感を高めるトレーニング2】モチベーションを向上させる「ポジティブフィードバック」

- 4.【自己肯定感を高めるトレーニング3】1日の終わりに「今日の成功体験」を書き出す

- 5.【自己肯定感を高めるトレーニング4】相手の意見を否定しないディスカッション

- 6.【自己肯定感を高めるトレーニング5】グッドニュースの共有

- 7.自己肯定感トレーニングの効果を高める3つのポイント

- 8.自己肯定感の充実は組織の生産性を飛躍的に向上させる

- 9.ヒューマン・エレメント・プログラム(HEP)導入事例

- 10.まとめ

自己肯定感のトレーニングを行う前にやるべき準備

冒頭でもお伝えした通り、自己肯定感を高めるトレーニングで特に大切なポイントとなるのが、個々人が持つ自己肯定感の状況を正しく把握し、状況に応じた適切なトレーニングを実施することです。

2つのステップで解説しましょう。

1つずつ見ていきましょう。

【STEP1】トレーニング準備として、自己肯定感の状況を把握する

トレーニングの前段階で特に重要になるのが、トレーニングを行う前の時点での自己肯定感の把握です。

すでにある程度の自己肯定感を持っており、それほど強いトレーニングを行う必要がない人もいれば、自己肯定感がかなり低く、入念なトレーニングが必要になる人もいます。

このため、自己肯定感トレーニングの前提として、自分の自己肯定感を正しく測ることが求められるわけです。

この自己肯定感を測る尺度として知られているのが、アメリカの社会学者モリス・ローゼンバーグが提唱した「自尊感情尺度(Rosenberg self esteem scale:RSES)」です。

RSESでは、以下に示す10項目の質問を利用して、それぞれの自尊感情を測定します。

(1)私は、自分自身にだいたい満足している。 |

出典:内田知宏・上埜高志「Rosenberg自尊感情尺度の信頼性および妥当性の検討 : Mimura & Griffiths 訳の日本語版を用いて」

まず、これらの質問に対して「強くそう思わない」「そう思わない」「そう思う」「強くそう思う」の4段階で評価・採点を行い、合計の点数を確認します。

採点は以下の表に示す通り、質問によって異なるため、注意してください。

(1)(3)(4)(7)(10) | (2)(5)(6)(8)(9) |

1点:強くそう思わない | 4点:強くそう思わない |

合計得点が20点以下の場合、自己肯定感が低いと判断できます。日本人の平均は25点程度とされており、30点以上ある場合は、自己肯定感が高めの人であると判断していいでしょう。

自己肯定感トレーニングを実施する場合、RSESを利用して受講者となる方々の自己肯定感の状況を把握してみてください。

【STEP2】自己肯定感の状況に合わせてトレーニングを決定する

自己肯定感の状況が把握できたら、これに合わせて適切なトレーニングを実施する必要があります。

例えば、組織内に自己肯定感の強い人が多くいる場合であれば、自己肯定感を強く刺激するトレーニングの必要はありません。

反対に、自己肯定感の弱い人が多くいる組織の場合、組織内のメンバーの自己肯定感をより強く、直接的に刺激するトレーニングが必要になるでしょう。

今回の記事では5つのトレーニングをしていますが、これらのトレーニングを状況に応じて使い分けてみることをおすすめします。

5つの自己肯定感トレーニング | 特徴・向いている人・組織 | RSES点数 |

|---|---|---|

【トレーニング1】 | ・自己肯定感が弱めの人向き | 20点以下 |

【トレーニング2】 | ・自己肯定感が弱い人向き | 20点以下 |

【トレーニング3】 | ・自己肯定感がやや弱めの人向き | 20~25点以上 |

【トレーニング4】 | ・自己肯定感がやや弱めの人や組織に向いている | 20~25点以上 |

【トレーニング5】 | ・RSESの点数にかかわらず全ての人や組織が気軽に導入できる | 25点以上 |

【トレーニング1】や【トレーニング2】は「他者から直接的に肯定してもらう」プロセスを要するため、多少手間は増えますが、自己肯定感の向上に直接的に作用しやすいです。

このため、RSESで20点以下と採点される人に対しては【トレーニング1】や【トレーニング2】を実践することで、自分の長所を理解し、ポジティブな気持ちを常に保つことができるように促すことがおすすめです。

RSESの採点における組織の平均が25点程度の場合、【トレーニング3】や【トレーニング4】によって、日常的な生活や業務の中で、自然に自己肯定感を高める習慣を基礎付けるといいでしょう。

RSESが既に平均の25点を超える人が多い組織では、【トレーニング5】によって、自己肯定感を高めやすい土壌を維持するのがおすすめです。

【トレーニング1】や【トレーニング2】を個別に実践しつつ、オフィス全員が参加するかたちで【トレーニング5】を取り入れるなどの方法も効果的です。

次章からはこれら5つのトレーニングについて、1つずつ詳しく解説していきます。

【自己肯定感を高めるトレーニング1】「強みカード」を使って自分の強みを伝え合う

概要 | 「強みカード」(事前に用意)を使って、同僚の強みを伝え合う |

実施頻度 | 月1回程度 |

所要時間 | 30分 |

「強みカード」を使ったトレーニングは、参加者同士がポジティブな視点でお互いの強みを見つけ、伝え合うことで、違いの自己肯定感を高める実践的な方法です。

互いの長所をより強く意識させることによって、参加者がそれぞれに自分の自己肯定感を強く刺激していきます。

トレーニングの手順

以下の手順で行います。

|

1つずつ解説します。

手順1.強みカードを準備する(15~30種類)

まず「強みカード」を準備します。

カードは「ストレングスカード」として市販されているものでも、自作しても構いません。

それぞれのカードには以下のように「強み」をしめすキーワードとなる言葉と、その言葉についての簡単な説明を添えます。

|

手順2.3〜6名程度でグループになりお互いにカードを選んで渡す

参加者は3ー6名程度のグループを作って机を囲み、各参加者がグループのメンバーそれぞれに対して、「○○さんの強みだと思うカード」を選び、渡していきます。

カードを渡すときに、なぜそう思ったのか、その理由をフィードバックとして、口頭で伝えます。

例えば「プレゼンでみんなの意見をまとめていた姿が印象的だったので。『リーダーシップ』を選びました」などと、一言口添えしながらカードを相手に渡してください。

手順3.感想を共有する

次に自分がもらったカードの中で嬉しかったものや意外だったものについて、一人ずつ感想を言い合っていきます。

他者からのフィードバックを自ら言語化し、内面化することで、自分の長所をより強く意識することができるようになります。

期待できる効果

このトレーニングでは、普段意識していなかった自分の良さに気づくことで、着実に自信を持てるようになります。

社員が他者から「自分の強み」を言語化して受け取ることで、自己理解と自己肯定感をしっかりと高められるためです。

また、社員同士が互いの良い点に目を向け、認め合うことで、チーム内の信頼関係や心理的安全性が高まり、職場全体のコミュニケーションの活性化などの効果も期待できるでしょう。

これらの先には仕事への主体性やモチベーションの向上、さらには組織としてのパフォーマンス向上も期待できます。

【自己肯定感を高めるトレーニング2】モチベーションを向上させる「ポジティブフィードバック」

概要 | 上司と部下の1on1ミーティングにおいて、上司から部下に1つの改善点と3点の「良かった点」を伝える。部下はこれに答えて自己評価を行う |

実施の場 | 定期的な1on1ミーティング |

実施頻度 | 週1回程度 |

所要時間 | 30分 |

「ポジティブフィードバック」とは、1on1ミーティングの際などに、上司から業務における改善点1件に対して、3つのポジティブなフィードバックを伝え、さらに部下がこれに対する自己評価を行うことで、自己肯定感を高めるというトレーニング手法です。

1on1ミーティングに取り入れることで、同僚や部下が組織の中で安心してキャリア形成ができる環境を作ります。

トレーニングの手順

「ポジティブフィードバック」は以下の手順で行います。

|

1つずつ見ていきましょう。

手順1.上司から部下に、ポジティブフィードバック3件と改善すべき点1件を伝える

定期的に開催される上司と部下の1on1ミーティングにおいて、上司から部下に、部下の良かった点や評価できるポイント3件と、改善すべき点1件を伝えます。

まずは上司から部下へのポジティブフィードバックとして

「先日のプレゼンは内容がとてもわかりやすく整理されていた」 「クライアントとの信頼関係が着実に築かれてきていると思う」 「新規顧客の開拓では大きな成果を出したね」 |

など、部下が業務において行った良い点や評価できるポイントを3つ伝えます。

これと同時に部下に改善すべきポイントを1件伝えます。

「プレゼンでは、図やグラフを使えばよりわかりやすくなるよ」 |

などと、評価ポイントに対してさらに改善点を指摘することで、部下の努力を認めつつ、さらなる改善のヒントを伝えます。

手順2.部下による自己評価

上司からのポジティブフィードバックを受けて、部下が自分の行動や成果を自ら言語化し、自己認識を深めます。

「新しいツールを使うことで、わかりやすいプレゼン資料を作ることができました」 |

など、部下が自分の強みや成果を具体的な行動に基づいて自ら評価することで、自己肯定感が高まり、自信を持つきっかけを作ります。

自己評価を通じて自分の強みに気づかせることがポイントです。

手順3.目標を定めるディスカッション

部下の自己評価を受けて、次の目標を定めるためのディスカッションを行います。

まずは上司から、

「プレゼン資料はとても良かったけど、もっと色々工夫できそうだよね。何か考えていることはある?」 |

など、部下に次の目標設定のための具体的なアクションを考えるよう促すのがポイントです。

部下は改善に対して自発的に取り組みやすくなり、自己肯定感を損なわずに成長のため、次に行うべき目標を自ら検討することができるようになります。

期待できる効果

このトレーニングでは、自己肯定感を育むと共に、主体的な行動を促す効果が期待できます。

上司からのフィードバックにより、自分では気がつくことができなかった長所を認識することで、業務に対する前向きな姿勢と主体性が育まれるのです。

また、上司との対話を通じて改善点を自ら考えることが、自発的な成長と前向きな行動変容にも繋がっていきます。

例えば、自分では評価していなかった仕事に対し、上司から「ここはとてもよくできていた」と指摘されることで、自信を持てるようになります。また上司からの評価と同時に改善点を明らかにすることで、改善点を「成長のチャンス」として捉えられるようにもなります。

このような積極的な対話の積み重ねが、結果的に自己肯定感を育み、組織全体にも好影響をもたらします。

【自己肯定感を高めるトレーニング3】1日の終わりに「今日の成功体験」を書き出す

概要 | 「今日うまくいったこと」「自分が頑張れたこと」「誰かの役に立てたこと」など、ポジティブな出来事や小さな成功体験を1日1つ書き出す習慣を通じて、自分の価値や成長を実感し、自己肯定感を高める |

実施の場 | 終礼・日報記入時など |

実施頻度 | 毎日・忙しい場合は週2、3回 |

所要時間 | 3〜5分程度 |

「今日の成功体験」を書き出すトレーニングは、日々の中でポジティブな出来事や達成感に意識を向け、自己肯定感を高めるためのトレーニング方法です。

短時間で手軽に行うことができるため実践しやすく、職場の雰囲気改善にも効果が高い手法です。

トレーニングの手順

毎日の業務終了時に、社員一人一人が自身の行動を振り返り、成功したと感じた出来事を文字に起こします。

全部をまとめて100〜200字程度で書き出してみましょう。特に以下の3つのポイントを盛り込むのが文章をまとめるコツです。

- 成功体験の内容

- なぜそう感じたか

- 活かせた自分の強み

例えば、

今日はお客様からの電話で、こちらから提案する前に「またお願いしたい」と言っていただくことができた。日頃の対応の成果を実感した。小さな関係づくりの積み重ねが成果に結びついたと感じる。 |

社内アンケートの集計と報告書作成を、期限より1日前倒して提出できた。分かりやすく整理できたと上司に褒められ、準備や段取りを丁寧に行った成果だと感じた。 |

など、些細なことであっても、自分の成長につながると思えることを言語化して自覚することが大切です。

週1回程度、部署内で出来上がったテキストを共有し、お互いの成長に気づく機会を設けるのもおすすめの方法です。

期待できる効果

毎日の小さな成功が積み重なることで、自己評価が改善され、ポジティブな思考の習慣が形成されます。

これまであまり自覚しなかった日々の小さな達成や前向きな行動に目を向け、自分の努力や価値に気づくことが、自信やモチベーションの向上につながるからです。

極端な例ですが、毎日自分の成功を書き出す場合と、失敗を書き出す場合のことを考えてみてください。

もちろん自省も大切ですが、毎日失敗だけを書き出していれば、「自分はこんなにもできない人間なのか」と自信を無くしてしまうことは想像に難くないでしょう。

反対に、自身の成功を日々書き付けることで少しずつ自信を持てるようになるのです。

このように、普段は見逃しがちな自分の努力や成果を意識的に振り返ることで、「自分はできている」「自分には価値がある」と実感することができ、自己肯定感を損なわない思考のクセが身に付きます。

【自己肯定感を高めるトレーニング4】相手の意見を否定しないディスカッション

概要 | 相手の発言を否定せず、共感や関心を言葉で示すルールのもと、安心して意見を共有するディスカッションを通じて、自己肯定感と心理的安全性を高める。 |

実施の場 | チームミーティングの際に実践 |

実施頻度 | 週1回程度 |

所要時間 | 10〜30分程度 |

相手の意見を否定しないディスカッションは、ミーティングにおけるディスカッションで「相手の意見を否定しない」「まずは受け止める」といった姿勢を徹底することで、参加者が自分の考えに自信を持てるよう促すトレーニングです。

発話者の発言への不安を取り除くことで「自分の考えも役に立つ」と感じられるようになることで、自己肯定感の安定・向上が期待できます。

トレーニングの手順

相手の意見を否定しないディスカッションは、以下の手順で実践します。

|

手順1.発言のルールを共有する

はじめに参加者全員に以下の2つの点を「発言ルール」として共有します。

|

発言に対して反対意見がある場合もで、「でも、それって違うんじゃない?」「それは無理じゃないかな」などの否定的な発言ではなく、「なるほど、そういう見方もあるね」、「確かにそうだよね」など、相手の意見を肯定した上で返答を行うことを心がけます。

発言に同意する場合も、「僕も全く同意見だ」「その意見はとても参考になる」など、できるだけ相手の発言に共感する気持ちを伝える言葉を発するようにしましょう。

手順2.テーマに沿ってディスカッションを行う

共有したルールを前提に、あらかじめ用意したテーマに従って参加者が意見を出し合います。

ディスカッションのテーマは、例えば

- チームでこれからもっと良くしたいと思うこと

- 最近、仕事で意識して取り組んでいること

- 最近取り入れてよかった習慣

など誰でも話しやすく、前向きな気づきを共有しやすい内容がいいでしょう。

テーマに従って1人1〜2分ほど話し、1人の発言が終わるたびに参加者が発言ルールに従って返答していきます。この際、正解や結論を出すのではなく、気づきや意見を共有することを心がけましょう。

手順3.ディスカッションの感想を共有する

ディスカッション後に、一人一人が「感じたこと」「気づいたこと」を簡単に共有しましょう。

「自分の意見に共感してもらえて安心した」「他の人の話から刺激を受けた」など、ディスカッションの感想を一言伝えるだけで構いません。

感想を共有することによって、対話の意味や自分の価値を再認識することができます。

期待できる効果

このトレーニングでは、自分の価値や努力をポジティブに認識できるようになり、自己肯定感の土台が強化されていきます。

ディスカッションを通して、否定されることなく自分の意見や体験を共有することで、「自分の考えや存在が受け入れられている」という感覚を得られるためです。

例えば参加者の発言に対して「あなたの意見はとても参考になる」「なるほど、あなたの言うことには一理ある」など肯定的な言葉を使うことによって、ディスカッションの中にお互いを認め合う空気が形成されていきます。

このような、受け入れられている・認められているという心理的な安心感が自己肯定感の土台を確かなものとしてくれるのです。

【自己肯定感を高めるトレーニング5】グッドニュースの共有

概要 | チーム内で「最近あった良かったこと」を1人1分程度話して共有する |

実施の場 | 朝礼やチームミーティングの冒頭 |

実施頻度 | 週に1〜3回 |

所要時間 | 5〜10分 |

「グッドニュースの共有」は文字通り良いニュースを共有することで、組織の中にポジティブな気持ちを共有し、自己肯定感を高めやすい環境を作ることができるトレーニングです。

短時間で手軽に実施できることもあり、自己肯定感とチームの心理的安全性を高める効果的な習慣づくりとして広く活用されています。

トレーニングの手順

朝礼やミーティングの冒頭で「最近あった良かったこと」について1人1分程度を目安に話していきます。

話す内容は例えば、

「昨日、資料提出が予定通りに終わって達成感があった」

「通勤途中に桜が咲いていてとてもきれいだった」

「ウォーキングを始めたら体調が改善した」

など、どんなことでも構いません。業務だけでなく、プライベートな出来事や世の中で起こっているニュースでも、自分が良かったと思うことを自由に発言します。

全員が順番に発言し、相手の発言を否定したり評価したりしないという点を守ることも大切です。

期待できる効果

「グッドニュースの共有」における効果として上げられるのが、日常の中からポジティブな出来事や気づきを探す視点が育まれるという点です。

小さいことであっても「何か良かったことはなかったか」「自分なりに成長した点はないか」と振り返る習慣を持つことによって、自分の行動や努力に対しても肯定的な視点を持つことができるようになります。

例えば「今日の顧客対応はこれまでで一番上手くできた」「先週は残業時間の削減目標を達成できた」など、些細な成功体験であっても、これを声に出して皆と共有することで、自分自身を認めることに対する抵抗感を払拭できるようになっていくでしょう。

ポジティブな視点の積み重ねが自己評価を高め、「自分は役に立っている」「成長している」という実感につなげることで、自己肯定感の土台を揺るぎないものへとしていきます。

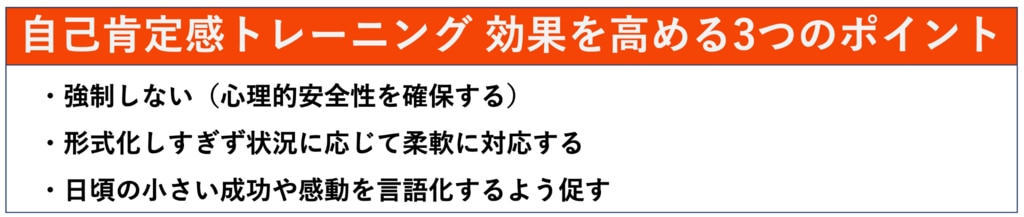

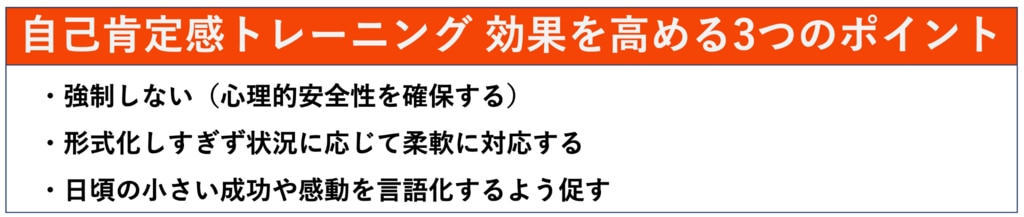

自己肯定感トレーニングの効果を高める3つのポイント

ここまで5つの自己肯定感トレーニングについて具体的に解説してきましたが、これらのトレーニングを効果的に行うために、実施する際は以下の3つのポイントを踏まえることが大切です。

1つずつ見ていきましょう。

強制しない(心理的安全性を確保する)

自己肯定感トレーニングを行う場合の心構えとして何より重要になるのが、強制せず、心理的安全性を確保することです。

強制的な雰囲気のトレーニングでは参加者が萎縮して本音を出しにくくなり、自己肯定感を育む効果はどうしても半減します。

例えば、グループワークの中で「順番に必ず発言してください」と発言の順番を強制するよりも、「話したい人からどうぞ」と参加者の自発的な促す方が、自分のタイミングで発言でき、結果的に活発な意見交換が生まれます。

心理的に安心できる場づくりを意識することで、参加者の主体的な気づきと成長が促進し、研修効果も高まります。

形式化しすぎず状況に応じて柔軟に対応する

自己肯定感トレーニングには、ある程度の枠組みは大切ですが、実際に実施する場合には形式にとらわれず、参加者の様子に合わせて柔軟に対応することが大切です。

あらかじめ決められた流れやマニュアル通りに進めることにこだわりすぎると、場の空気が固くなり、参加者が自分らしく発言したり動いたりすることが難しくなります。

例えば、進行中に参加者の表情が硬いと感じたら、予定していたトレーニングを一旦止めて雑談を挟んだり、想定外の話題から会話を広げる問いかけなどを行ったりすることで、参加者が話しやすい環境を作ることができます。

場合によっては内容の一部を省略したり順序を入れ替えたりする判断も効果的です。

形式にとらわれず現場の反応を見ながら進めることで、自然なやりとりが生まれ、参加者の積極的な参加を促すことができます。

日頃の小さい成功や感動を言語化するよう促す

自己肯定感トレーニングでは、参加者が日常生活の中で感じる小さい成功や感動に焦点をあててより具体的に話すように仕向けることも大切です。

大きな目標や抽象的なテーマばかり扱ってしまうと、参加者にとって「自分ごと」として捉えにくく、どうしても行動の変化につながりません。

例えば参加者からの「いつも対応しているクライアントから対応を褒められた」というコメントに、どんな点が評価されたのか、いつも顧客に対してどのように配慮しているのかなど、小さなことに目を向けさせることで新たな気づきを促します。

参加者は自分の気づきを自ら言語化することで、より強く自己肯定感を実感することができます。

自己肯定感の充実は組織の生産性を飛躍的に向上させる

自己肯定感の充実は、組織全体の生産性の向上を考える上でも、大変重要なファクターであると言えます。

組織に所属するメンバーが自分の価値を実感して自己肯定感が高まれば、挑戦や進歩に前向きな感情が生まれます。その結果、積極的な行動や自律的な判断が増えれば、自ずと組織の業務効率は高まり、イノベーションが生まれる環境が育まれていきます。

つまり自己肯定感を育む土台が整うことで、個々の力が組織として有機的につながり、生産性が大きく向上するのです。

そのような状況を作り出すために、ご紹介したようなトレーニングは有効ですが、さらに強力に組織全体で自己肯定感の向上を目指すなら、研修プログラム「ヒューマン・エレメント・プログラム(HEP)」の導入も是非ご検討ください。

「HEP」では、主に以下の3つのプロセスで、自己肯定感を高めやすい土台を形成していきます。

|

ヒューマン・エレメント・プログラム(HEP)については、以下のページでも詳しく解説していますので、是非参考にしてください。

ヒューマン・エレメント・プログラム(HEP)導入事例

導入前の課題

自律した個人として活動していくための姿勢と能力の向上が求められている

業界が成熟化し競争関係が激化していく中で、経営改革、組織改革が不可欠となっており、社員一人一人も組織内外の環境変化を受け止め、会社や周りに依存するのではなく、自己責任の意識を持って、自律した個人として活動していくための姿勢と能力の向上が求められていました。

制度としても職務能力・役割・成果を人事制度の軸として活動していくため、自律型人材の育成とキャリア構築を重要視することとなりました。そのために、従来「10年目」社員に実施していたキャリア自律研修を「7年目」社員の実施に変更しました。

また、キャリア自律研修の前段階で自分を見つめ直す機会が必要という課題感もありました。自社の3年目社員は壁にぶつかる時期といわれており、重要な仕事を任されることも増え、見える景色も変わってきます。

しかし日々の多忙な業務の中で、自己理解や振り返りなどの時間を取ることなく過ごしてきた社員が多かったことから、節目の3年目に「自律の促進と組織の中での自分の在り方を見直す」機会として、「セルフエスティーム向上」をテーマに導入いただきました。

取り組みの詳細

キャリアを考える節目にセルフエスティームの理解となりたい姿の検討と行動指針を考える

組織の中での自分の在り方を見直し、今後の自分のなりたい姿を考えるためには、スキル習得も必要ですが「自己理解」が非常に重要です。

ありのままの自分に気づき、自己概念の変革と拡大を図っていきます。

また自分のこだわりが対人行動や対人感情にどのように影響しているかを知り、今後、人とどのように関わっていくかを考えるきっかけにもしています。

セミナー前半は、対人行動・対人感情・自己概念とじっくり自分と向き合って内省を深めます。後半は自分自身への恐れや不安から逃れるためにやってしまう防衛行動を知り、セルフエスティームの高いときと低いときの違いについて実習を通じて体験し、セルフエスティームの重要性を理解して、自分がなりたい姿の検討と具体的な行動指針を考えていきます。

『自己開示』と『相互支援』をキーワードに、話しやすく参画しやすい雰囲気を演出しています。

トレーナーが教えるプログラムではなく自分で考えるプログラムの特徴も踏まえて、「研修」ではなく、「セミナー」と呼んで全社展開をしています。

新卒入社3年目総合職の必須講座として位置付けているので、最初は受け身的に参加している人も、教えられる講座でないとわかって参画面での変化が表れてきます。

コロナ以前は2泊3日の合宿形式でしたが、コロナ禍でオンライン形式に変更してからは2日間のカリキュラムで社内トレーナーが実施し、年間300名程度が受講をしています。

トレーナーの人事異動もあるため、プログラムの円滑な実施とトレーナーのスキルアップのために定期的に社内トレーナー養成(HEPライセンス取得)も行っています。

導入後の成果

3年目という節目に自分を見つめ直す研修は役立つという声が多く、セルフエスティームが共通言語になっている

受講者からは、「3年目というと責任感や指導力を求められると同時に、知識や能力を伸ばしていくことも考える時期で、立ち止まって自分自身と向き合う機会を得て、改めて目標を立てそれに向かってどうすべきかを深く考えることができた」という振り返りをよく聞きます。そして、後輩にも受講を推進したり、セミナーの継続を希望したりする声も事務局に届きます。

導入から15年以上継続し、これまで5,000名以上がこのプログラムを受講しました。

その結果"セルフエスティーム"が社内の共通言語になってきています。

また、チームリーダーになるメンバーも増え、学びを仕事に生かして活躍しています。副次的効果として、導入前に比べると若年層の離職率の低下が確認できています。

対面でもオンラインでも同様の成果が出せるプログラムなので、環境変化に合わせて取り組みを継続されています。

まとめ

今回は自己肯定感を高めるトレーニングについて詳しく解説しました。

自己肯定感トレーニングにはさまざまな方法があり、トレーニングを企画する人は、受講者の状況に合わせて最適なトレーニングを見つけることがとても重要になるのです。

今回はすぐに実践できる5つのトレーニング方法について詳しく解説しました。

これらのトレーニングを組織の状況に応じて適切に使い分けることをおすすめします。

またこれらのトレーニングを実践する上で知っておくべきポイントとして、以下の3点についてもお伝えしました。

これらのポイントを踏まえることで、自己肯定感トレーニングの効果は高まります。

組織の中の一人ひとりの自己肯定感を高まれば、挑戦や進歩に対して前向きな感情が自然に育まれ、結果的に組織の生産性を向上させる契機となります。

この意味で自己肯定感トレーニングはイノベーションの土壌を作る上で有意義な方法であると言えるでしょう。

株式会社LDcubeでは、自己肯定感やセルフエスティームを高めるための研修プログラムや、研修プログラムのトレーナー養成のご支援をしています。組織や個人のセルフエスティームを高めたい場合にはお気軽にご相談ください。

また、研修プログラムだけでなく、eラーニングプログラムの提供も行っています。研修プログラムと合わせて受講いただくことで効果を高めることができますが、まずはeラーニングから手軽に学習を始めたいというニーズにも対応可能です。

無料のデモIDなどの発行も行っています。お気軽にご相談ください。

▼ 自己肯定感を高める方法については下記にまとめています。

▼関連記事はこちらから。