コミュニケーションが苦手と感じたら|明日からできる改善のコツ とは?

「上司から『言いたいことがよくわからない』と言われた」

「後輩や同僚との会話がうまく続かず、気まずい思いをした」

仕事をしている中でこのような場に直面し、「自分はコミュニケーションが苦手な人間なんだ」と感じていませんか?

ご安心ください。仕事で必要なコミュニケーション力は、「テクニックや経験」で身につけられるスキルであり、「才能や性格」とは関係なく、誰でも得意になれるものです。

コミュニケーションに悩む人の多くは、「自分には才能がない」「性格の問題だから仕方ない」と考えがちですが、実際はそうではありません。

コミュニケーションのテクニックは、以下のようなポイントを意識して初めて効果を発揮します。

|

こうした視点がないまま、単に「コミュニケーションのテクニック」を調べても、表面的な情報しか得られず、具体的な解決にはつながりません。

そこでこの記事では、「色々試してみたけどうまくいかなかった」「もっと具体的な対処法が知りたい」という方に向けて、明日から実践できる以下の内容を紹介します。

すぐに使えるアクションを紹介するので、小さな部分からぜひ取り入れてみてください。

あなたの「苦手」は必ず「自信」へと変えられるはずです。

▼コミュニケーションについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼コミュニケーション能力の鍛え方についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.コミュニケーションが苦手でもテクニックを覚えて場数を踏めば突破できる

- 2.コミュニケーションへの苦手意識を改善するための5ステップ

- 2.1.自分がコミュニケーションへ苦手意識を覚える場面を挙げる

- 2.2.場面ごとの対応パターンを考える

- 2.3.テクニックを書籍などで学ぶ

- 2.4.改善策を実践・振り返りを繰り返す

- 2.5.成功体験を積む

- 3.【8つの場面別】コミュニケーションが苦手な人がすぐに使える対応方法

- 3.1.上司からの指示の受け取りが難しい

- 3.2.「話がよくわからない」と言われる

- 3.3.報連相(報告・連絡・相談)がうまくできない

- 3.4.会話や雑談がうまくできない

- 3.5.会議やプレゼンが苦手

- 3.6.電話対応が苦手

- 3.7.メールやチャットの返信に時間がかかる

- 3.8.複数人での会話が苦手

- 4.本質的にコミュニケーションへの苦手意識をなくすには自己理解が必須

- 5.コミュニケーションの苦手を乗り越えるにはLIFO®がおすすめ!

- 6.会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

- 7.まとめ

コミュニケーションが苦手でもテクニックを覚えて場数を踏めば突破できる

コミュニケーションが苦手だと感じる人の多くは、「コミュニケーションは自分には向いていない」「人と話をするのが苦手」と思い込んでしまっています。

しかし、職場で必要なコミュニケーションスキルは、才能や性格に由来するものではありません。

「訓練と経験の積み重ね」で誰でも身につけられるものです。

具体的に、コミュニケーションは以下のような要素に分解できます。

|

これらの要素を意識しながら、状況ごとに自分の課題を見つけ、対応方法を探しましょう。

そうして苦手意識を乗り越えて場数を踏むことで、誰でもコミュニケーションへの苦手意識を克服することができます。

とはいえ、コミュニケーションに苦手意識がある人が「克服のために場数を踏む」のは、ハードルが高いと感じることも多いでしょう。

そんな時は、まずは会話のテクニックを覚え、それで対応しましょう。

「上司に報告に行く前には、情報をメモにまとめて結論から伝えるようにしよう」

「お客様との商談がある時は、以前話していた内容を振り返って、話題を準備しておこう」

このように自分でルールを作り、テンプレートに沿った行動を積み重ねることで、一つずつ成功体験を積むことができます。

【コミュニケーションを楽にするにはキャラクターを演じるのもあり】

|

コミュニケーションへの苦手意識を改善するための5ステップ

前章でコミュニケーションの場数を踏むことが大切とお伝えしましたが、ただやみくもに続けてもこれまでと違った結果を出すのは難しいでしょう。

苦手意識を改善するためには、以下のステップに沿って問題点を発見し、改善していく必要があります。

|

このサイクルを繰り返すことで、コミュニケーションへの苦手意識が払拭されていきます。

自分がコミュニケーションへ苦手意識を覚える場面を挙げる

まずは、自分がコミュニケーションへの苦手意識を覚える場面を挙げましょう。

苦手な場面を明確にすることで、自分がコミュニケーションのどの部分に課題を抱えているのかがはっきりします。

|

このように、できれば「苦手ではない部分」も一緒に考えることで、より苦手意識が改善できるかもしれません。

また、自分がどういう場面で悩みやすいかを知るためには、自分の性格や考え方のクセを知ることも大切です。

▼以下の記事では、簡単な診断で自分の大切にしている考え方や価値観などがわかります。

⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!

このような診断なども活用しつつ、「なんとなく苦手」から「具体的な課題」を見つけていきましょう。

場面ごとの対応パターンを考える

次に、困っている場面ごとの対応パターンを考えます。

コミュニケーションのどの部分に困っているのかがわかると、具体的な対応方法が考えやすくなります。

|

このように、困りごと別にそれぞれ対応方法を考えましょう。

思いつかない場合は、【場面別】コミュニケーションが苦手な人がすぐにできる対応方法を参考にしてください。

テクニックを書籍などで学ぶ

困っている場面と対応パターンを考える中で行き詰ることがあったら、書籍などを活用してテクニックを学びましょう。

これまでは「なんとなくコミュニケーションが苦手」という軸でいましたが、この時のあなたはもう明確な課題がわかっているので、自分にぴったりの本を見つけられるようになっているはずです。

とはいえ、何を読んでいいのか迷う方のために、会話のテクニックだけでなく、考え方や応用できるノウハウまで書かれたおすすめの書籍を3冊紹介します。

|

※2025年3月現在

また、You Tubeなどの動画でテクニックを学ぶのもおすすめです。

書籍では実際の話し方や声のトーンまでは理解できませんが、動画ならそのまま真似をすることができます。

書籍で基本的なテクニックを身につけたら、動画を参考に練習してみましょう。

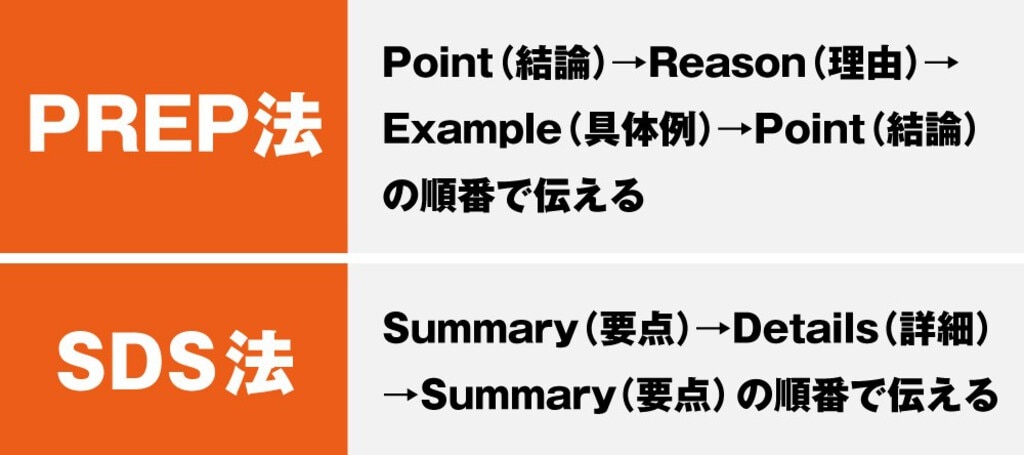

PREP法やSDS法は、文章や話をわかりやすく伝えるための考え方です。 「何を伝えたいのかわからない」などと言われたことのある方は、この考え方を意識するようにしてみてください。 コミュニケーションが円滑に進まない理由は、「何を伝えたいのかわからない」と相手に思われることにあります。 それを防ぐためには、事前に話の内容を整理し、どの順番で話すかを組み立てておくことがポイントです。 自分の伝えたいことを明確にし、相手にわかりやすく提示するには、これらの方法を使うことが有効です。 |

改善策を実践・振り返りを繰り返す

続いて、ここまで考えてきた対応パターンや身につけたテクニックを使って、実践と振り返りを繰り返しましょう。

|

実践と振り返りを繰り返すことで、自分の弱い部分が少しずつなくなり、コミュニケーションへの苦手意識がなくなっていくようになります。

このとき、うまくいかなかった部分ばかりに注目すると落ち込みすぎてしまうので、自分ができた!と思う部分にも目を向けるようにしましょう。

ここまで努力を重ねてきたあなたは、絶対にこれまでの自分とは変わっているはずです。

成功体験を積む

ここまでのステップを繰り返し、成功体験を積むことが一番大切です。

また、これまでの苦手が解消されると、新たな自分の弱みに気が付くこともよくあります。

至らない部分ばかり目についてしまうかもしれませんが、自分の弱みに気が付くことは、成長のチャンスです。

「コミュニケーションへの苦手意識の解消」から「コミュニケーションが得意」に近づいている証だと思って、課題解決への取り組みを続けてください。

これが、コミュニケーションへの苦手意識を解消するためのステップです。

【8つの場面別】コミュニケーションが苦手な人がすぐに使える対応方法

前章ではコミュニケーションへの苦手意識を解消するためのステップをお伝えしましたが、自分の意識を変えるのは一日二日でできることではありません。

そこで、この章では

「まずは簡単に取り組める対応方法を知りたい」

「自分の悩みはわかったけど、解決方法が思いつかない」

という方に向けて、すぐにできる対応方法を場面別に紹介します。

コミュニケーションに困ったときのヒントにしてください。

|

上司からの指示の受け取りが難しい

上司からの指示の受け取りなどが難しいという悩みは、相手の話の要点を理解できていないことが原因であると考えられます。

そのため、以下のような対応で話の要点を確認することで対処できるでしょう。

【対応方法】

|

「話がよくわからない」と言われる

話が分かりにくいと言われる場合、話の構成が整理されていないことが原因である可能性が高いです。

シンプルに話すことを意識し、結論を先に伝えることで改善できます。

【対応方法】

|

報連相(報告・連絡・相談)がうまくできない

報連相がうまくできない人には、「タイミングがわからない」タイプと「伝え方がうまくない」タイプがあります。

伝え方がうまくない場合には、3-2.「話がよくわからない」と言われるなどの内容を参考にしてください。

ここでは、タイミングがわからない場合の対応方法をお伝えします。

【対応方法】

|

報連相をした場合と怠った場合では、怠った場合のほうが大きいトラブルになる可能性が高いため、特別「しないでほしい」と言われていない場合は、基本的に「迷ったらする」が間違いない対応です。

会話や雑談がうまくできない

ビジネスの話は問題がないものの、世代や環境が違う人との会話が苦手という方は事前に盛り上がりやすい話題を準備しておきましょう。

【対応方法】

★相手との共通の話題を探す、共感の姿勢を見せることで親しくなりやすい |

★相手との共通の話題を探す、共感の姿勢を見せることで親しくなりやすいまた、人は自分の話したことを覚えていてくれると好意を抱きやすいので、前回話した内容などを覚えておいて話を振るのも効果的です。

簡単にできる会話のテクニックには、バックトラッキングというものもあります。

これは、相手の言葉や話していた内容をそのまま繰り返すという心理学的なテクニックです。

【パックトラッキングの例】 相手「そういえば、週末は家族でバーベキューに出かけたんですよ」 |

会議やプレゼンが苦手

会議やプレゼンが苦手なのは、事前準備が不足していたり、話すことに自信がなかったりすることが原因となる場合が多いです。

事前に発言内容を整理し、話すポイントを決めておくとスムーズに対応できます。

【対応方法】

|

電話対応が苦手

電話対応が苦手な場合、緊張してしまうことや、相手の話を聞き漏らしてしまうことが原因になりやすいです。

事前にテンプレートを用意するなどして、話す流れを決めておくと落ち着いて対応できます。

【対応方法】

|

メールやチャットの返信に時間がかかる

メールやチャットの返信が遅くなる原因は、文章を考えすぎてしまうことや、要点をまとめられないことにあります。

定型文を活用し、シンプルに伝える意識を持つとスピードが上がるでしょう。

【対応方法】

|

複数人での会話が苦手

複数人の会話では、話すタイミングが掴めない、話に入るのが難しいと感じることがあります。

ういう場合には、無理に発言しようとせず、質問役になることで会話に自然に参加しやすくなります。

【対応方法】

|

本質的にコミュニケーションへの苦手意識をなくすには自己理解が必須

ここまでお伝えしてきた内容を実践すれば、コミュニケーションへの苦手意識が薄れ、ビジネスで必要なコミュニケーションはこなせるようになっているはずです。

社会活動を行う上では、それだけでも十分問題はないでしょう。

ですが、「完全にコミュニケーションへの苦手意識をなくしたい」「コミュニケーションが得意になりたい」という場合には、自己理解を深めることが必要になってきます。

なぜなら、「話し方」「聞き方」「伝え方」よりもさらに本質的な「考え方」が、コミュニケーションを行う上で重要になるからです。

|

このような部分を深堀することで、自己への理解を深め、自分に合ったコミュニケーションの方法を模索することができます。

また、コミュニケーション相手への理解を深めることも大切です。

「話は端的にまとめてほしいし、雑談は時間の無駄だと思っている」という相手と、

「コミュニケーションを重視していて、世間話もなしに本題に入ると冷たく感じる」という相手に同じように対応しても、同じ結果にはなりません。

相手に応じて適切な話し方や伝え方を工夫する必要があるのです。

このような自己・相手への理解を深めるためには、自分の強みやスタイルを発見できるツールを使用するのがおすすめです。

社内のコミュニケーションを活性化させるには、自己理解を深められる研修プログラムを取り入れ、社内全体で取り組むことも効果的です。

社内研修で利用できる自己理解を促進できるプログラム「LIFO」については、以下の資料で解説しておりますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。

▼資料はこちらからダウンロードできます。

コミュニケーションの苦手を乗り越えるにはLIFO®がおすすめ!

コミュニケーションの苦手を乗り越えるには自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。

また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。

自己診断ツールLIFOとは

LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。

LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。

自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。

LIFOを活用したコミュニケーション研修

LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。

この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。

研修では以下のような内容が含まれます。

|

LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能

LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。

社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。以下に、その流れを詳しく説明します。

|

会社内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

株式会社山梨放送/放送業

導入前の課題

新型コロナウイルス感染症の流行以前は、社内イベントを通じて活発にコミュニケーションが行われていましたが、コロナ禍により社内の人間関係が希薄化し、特に若手社員の早期離職が顕著になりました。

また、放送業界の人手不足と業務の多忙さから、社員教育には力を入れられずにいました。そこで、70周年プロジェクトの一環として「シゴトバ改革」を推進することが決まり、社員が自発的に提案し実行に移すボトムアップ型のアプローチを採用しました。

出会いと導入の決め手

各局や地元企業の事例調査によって、1on1ミーティングが効果的であると分かりましたが、社員の個性を理解するまでには至りませんでした。

キャリアコンサルタントの提案で、相互理解を深めるためにLIFO診断を導入しました。LIFOはその場で診断結果を得られるため、柔軟な勤務時間を抱える社員にも受検しやすく、コミュニケーション改善のツールとして活用が決定されました。

展開ステップと取り組み

1on1ミーティングを実施前に、全社員を対象にLIFOの活用法などを盛り込んだセミナーを実施しました。管理職と一般社員に分けたセミナーで、ミーティングの目的やLIFOの活用法を学びました。

セミナーを契機に、多くの社員が参加し、テーマへの高い関心が示されました。セミナー内容を随時アーカイブとして提供し、参加できなかった社員にも情報を共有しました。

導入後の感想と成果

LIFOの活用で、上司と部下の相互理解が進み、コミュニケーションのきっかけとなりました。1on1ミーティングでは、定期的にLIFOのスコアが話題となるなど、一歩踏み込んだ対話が実現しています。

中には、得られた結果を基に改善に取り組む社員も出始めています。このツールは、管理職のガイドとなり得る可能性があり、引き続きLIFOを活用していく方針です。

取り組みにおける課題と今後の展望

「シゴトバ改革」はボトムアップ式で進行しているため、部署ごとに進捗に差があります。また、1on1ミーティングの目的が理解されず、不満のぶつけ合いになるケースもあるため、意識改革が必要です。

社内通信などでLIFOの考え方を広め、1on1以外にも日常のコミュニケーションやチームビルディングに活用することを目指しています。特に新体制時や社員異動時に効果的であり、職場の活気を向上させることを期待しています。

▼事例の詳細については下記をご覧ください。

まとめ

この記事では、コミュニケーションに苦手意識を持つ方に向けて、苦手意識を解消するためのステップや場面別の対処方法などをお伝えしました。

具体的な内容のまとめは以下の通りです。

▼職場で必要なコミュニケーションスキルは、才能や性格に由来するものではなく、「訓練と経験の積み重ね」で誰でも身につけられる。

▼コミュニケーションへの苦手意識を解消するための5ステップは以下の通り

|

▼場面に合わせた対応を準備しておくことで基本的な対応は可能

▼より本質的にコミュニケーションへの苦手意識をなくすためには自己理解が必要であり、社内のコミュニケーションに悩んでいる場合は社内研修などで対応するプログラムを取り入れるのもおすすめです。

これらの内容を参考に、「苦手」を「自信」へと変えるための一歩を踏み出してください。

株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。