職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!

毎日の職場で感じる「何かが足りない」という空気感。

多くのリーダーやマネジャーがこのような感覚を抱いているのではないでしょうか。

社員一人ひとりがもっと生き生きと仕事に取り組んでほしい、チーム全体がもっとエネルギッシュになってほしいという願いは、誰しもが共有するものです。

しかし、現実には社員のモチベーションが低下し、一部の社員のストレスがチーム全体に波及する場合があります。

その結果、生産性が低下し、コミュニケーションギャップが広がり、職場全体の活力が失われるという悪循環に陥ることがあります。

どうすればこの状況を打破し、職場を再び活気のある場所に変えることができるのでしょうか?

そのためには、職場単位でのアプローチが必要です。

本記事では、職場を活性化するための具体的な方法や実践例を紹介します。職場単位のアプローチを実践することで、連携強化や社員のエンゲージメント向上が期待できるでしょう。

ぜひあなたの職場を活気に満ちた場所にするためのヒントを見つけてください。

▼職場の活性化やコミュニケーションについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています

- 職場コミュニケーションを活性化させる方法とは?改善策や事例、成功ポイントを紹介!

- 風通しの良い職場のコミュニケーションとは?具体的な施策について解説!

- 働きやすい職場づくりのためのコミュニケーション改革とは?ポイントを解説!

- 職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!

- 職場コミュニケーション研修のカギは「職場単位」|効果的に進めるポイントを解説!

-

やっぱり出社が必要?職場コミュニケーションが引き起こす問題と対処法とは?

- 職場コミュニケーション活性化事例19選!シーン別の特徴や成功の秘訣も紹介

▼本記事で紹介している職場活性化のポイントをまとめました。

目次[非表示]

- 1.職場活性化のメリットとは

- 2.職場の活性化につなげる方法!

- 3.職場活性化に職場研修が効果的な理由

- 4.階層別研修では職場は活性化しない

- 4.1.研修の現実

- 4.2.行動科学によるメカニズム

- 4.3.ファミリートレーニングは壁を乗り越える

- 5.活性化した職場の要件とは

- 6.職場活性化のための職場研修の注意点

- 6.1.業務が止まらないようにする

- 6.2.全員参加できるようにする

- 6.3.展開事例の紹介(病院・看護部)

- 7.職場活性化のためのワークショッププログラム例

- 8.職場活性化のための職場研修のバリエーション

- 9.社内トレーナーが職場研修を展開している事例

- 10.まとめ

職場活性化のメリットとは

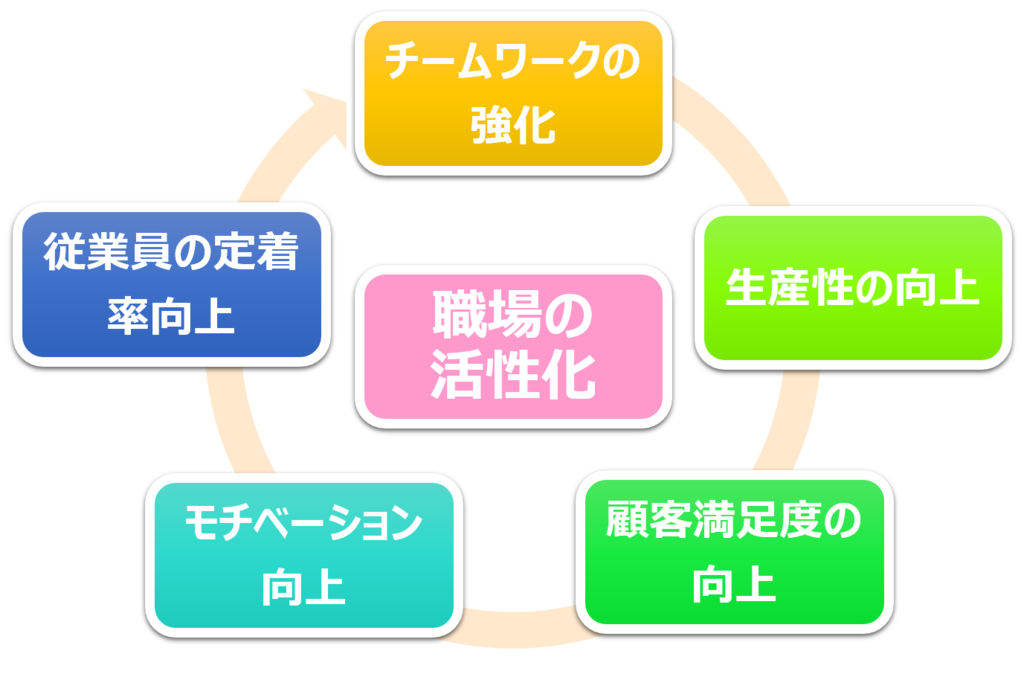

職場活性化は、組織や企業に多くのメリットをもたらします。以下の5つを取り上げ、チームワークの強化から始まり、最終的に従業員の定着率向上に至る連鎖的な効果を含めて具体的に説明します。

-

チームワークの強化

職場が活性化されると、コミュニケーションが円滑になり、情報の共有がスムーズになり、社員同士の理解と信頼関係が深まります。例えば、オープンなオフィス環境や定期的なチームビルディングのイベントを導入することで、異なる部署間の協力と連携が促進されます。結果として、チームが一丸となって目標に向かい、プロジェクトの成功率が高まります。

-

生産性の向上

チームワークの強化は、業務プロセスの効率化にも直結します。円滑なコミュニケーションと協力関係により、課題の早期発見・解決が可能となり、プロジェクトの進行がスムーズになります。このようにして、オープンな環境で意見交換が容易になり、無駄な時間を減らし、効率的に仕事を進めることができます。これが直接的に生産性の向上に寄与するのです。

-

顧客満足度の向上

生産性が向上することで、顧客に対するサービスの品質も向上します。効率的に業務をこなすことで、顧客の要求や期待に迅速かつ的確に応じることができるようになります。例えば、顧客対応のトレーニングを定期的に実施し、顧客からのフィードバックを積極的に収集して品質改善に取り組むことができます。このような取り組みにより、顧客へのサービス品質が向上し、結果として顧客満足度の向上につながります。

-

モチベーションの向上

顧客の満足度が上がると、社員も自分の仕事に対して達成感や意義を感じやすくなります。具体的な成果を実感することで、社員のモチベーションが自然と高まります。また、達成感を感じられるような目標設定や、成功した際の適切なフィードバックや報酬を与えることで、社員のやる気を引き出すことができます。これにより、社員が自主的に取り組む意欲が高まり、全体のパフォーマンスが向上します。

-

従業員の定着率向上

モチベーションが高まることで、社員は仕事に対して前向きな姿勢を持ち、企業に対する忠誠心が高まります。この結果、職場が一層活性化され、働きやすい環境が整い、従業員の定着率が高まります。例えば、健康サポートプログラムや柔軟な労働時間、育児休暇制度の充実などが挙げられます。また、キャリアアップの機会を提供し、社員が自身の成長を感じられるようにすることで、長期的な勤務を希望する従業員が増えます。この結果、人材流出を防ぎ、組織の安定性が確保されます。

以上のように、職場活性化は多岐にわたるメリットをもたらし、連鎖的に組織全体のパフォーマンスを向上させます。適切な施策を導入し、継続的な改善を行うことが重要です。

職場の活性化につなげる方法!

職場の活性化につなげるのに有効な方法は、職場メンバー全員参加の研修・ワークショップに取り組むことです。

特定の職位や業務に特化した階層別研修などの研修の場合、その研修対象者のことを「カズン(いとこ)グループ」と表現します。カズングループは特定の階層や業務を担当している人たちで、同じ組織でつながりがあり知った者同士という意味合いで表現されます。

それに対して、職場の管理者とその他の職場メンバー全員が一緒に受講するような研修の場合、その研修対象者のことを「ファミリー」と表現します。つまり、職場は日ごろの価値観が一致し、相互協力が働きやすい家族的なグループという意味合いで表現されます。

この全職場メンバーが参加する形の研修やワークショップ、いわゆる「職場研修(ファミリートレーニング)」を行うことで、職場の活性化を実現できます。

職場メンバー全員参加の研修・ワークショップが有効な理由は次章で詳しく解説します。

職場活性化に職場研修が効果的な理由

職場を活性化させるという点において、職場研修:ファミリートレーニングは階層別研修よりも圧倒的に効果が高く、メリットがあります。その理由は下記です。

- 職場のメンバー(当事者)がそろっている

- 職場の課題を実際のテーマとして扱える

- 職場メンバーの同意を得ることで、翌日から職場での言動が変わる

職場のメンバー(当事者)がそろっている

ファミリートレーニングの場合には職場のメンバー(当事者)がそろっているため、そこで合意形成がしやすくなります。

上司と部下がそろって意見交換することは職場活性化に向けて大きな一歩となります。

階層別研修では、受講者は各職場から数名が参加しているという状況であり、職場メンバーがそろっているということはありません。

それゆえ、特定の職場の課題を研修中にテーマとして取り上げて検討することはできません。

職場の課題を実際のテーマとして扱える

ファミリートレーニングでは、受講者の能力開発を行いながら、職場の具体的な課題をテーマに取り上げることが可能です。

そのため、半分問題解決のためのミーティングの要素を持たせることができます。

この問題解決のための要素を持てるということが階層別研修にはない、大きなポイントです。

職場メンバーの同意を得ることで、翌日から職場での言動が変わる

職場メンバーがそろっていることから、その研修内で「この職場では明日からこのようにしていこう」という合意形成をしていくことが可能です。

それが実現できると、合意形成していることから、合意した言動を取ることへの気運が高まるのです。

その結果、翌日から受講者の言動が変わっていきます。 つまり、研修を行った成果を得られます。

そしてその結果、職場の雰囲気や風土も変わっていきやすいのです。

階層別研修では職場は活性化しない

階層別研修を実施しても職場は活性化しません。それは階層別研修は階層ごと能力開発を目的にしており、職場を活性化することを目的としていないからです。

階層別研修を職場の活性化をテーマに研修を実施することもありますが、階層別研修という研修の現実と、行動科学のメカニズムにより職場が活性化するところまでは行きつかないのです。

ファミリートレーニングは階層別研修の限界を乗り越え職場の活性化につながります。

研修の現実

管理職や職場メンバーが階層別研修で研修を受講しても、職場はこれまでとは変わらないということが現実問題としてよく起こります。

活性化した職場をつくっていくのは職場の管理職であり、職場のメンバーです。

管理職には職場運営、マネジメントしていくため管理職研修やマネジメント研修の機会が会社から与えられ、職場運営、マネジメントに必要な知識やスキルを習得します。

一方、職場メンバーにも仕事を進めていく上で必要となるコミュニケーションスキルやモチベーションアップについて学ぶ研修の機会が提供されることが多いでしょう。

いわゆる階層別研修で受講者個々人が研修に参加し、個人の能力開発を図るものです。

それぞれがさまざまな知識やスキルを学習します。中には職場を活性化することを狙いとしたテーマで研修が実施されることもあります。

しかしながら、管理職や職場メンバーが階層別研修で研修を受講しても、職場はこれまでとは変わらないということがよく起こります。

それぞれがさまざまなテーマで研修を受講し、その受講者が職場に戻れば学んだことを活かして職場が変わっていくように考えられますが、なかなかそうはなりません。それはなぜでしょうか。

それは行動科学のメカニズムが影響しています。次節で解説します。

行動科学によるメカニズム

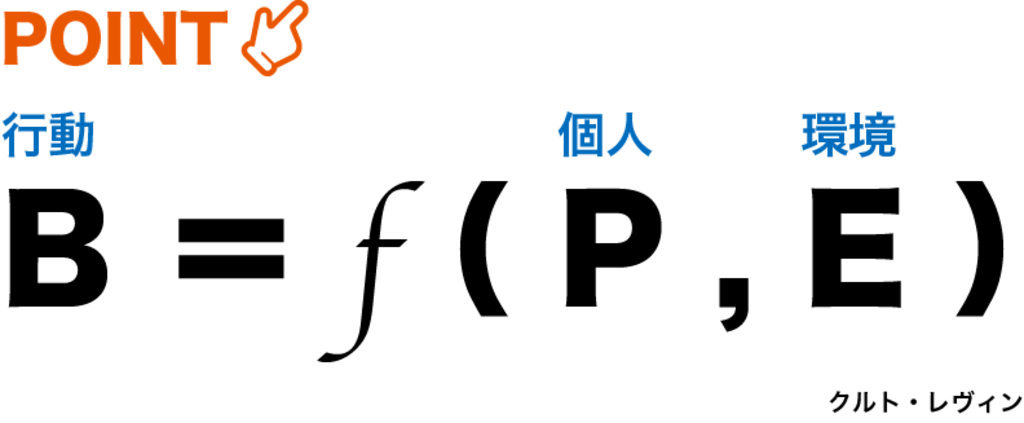

これはクルト・レヴィンという社会心理学者が提唱した行動についてのモデルです。

BというのはBehavior、行動です。fは関数を表し、PはPerson、個人です。EはEnvironments、環境です。つまり行動は個人だけではなく、環境の影響も受けるということを表しています。

研修受講に置き換えてみると、研修を受講して個人の能力開発が進んだとします。

そして研修で学んだことを職場で新たな行動として実践するかというと、そこには職場環境の影響も受けます。

研修で学んだことを職場で実践することが大切だと理解していても、研修から帰ってきて自分だけが積極的に違う行動を取ると変な目で見られるのではないかというような心理が働き、職場では今まで通りのやり方でやっていた方が無難だということに落ち着いてしまうことが多いのです。

管理職研修や中堅社員研修、若手社員研修などの階層別研修は参加する受講者の能力開発を目的に実施されます。

職場を活性化することを目的に実施されているわけではないのです。

そのため、受講者が身につけたことを活かして職場を活性化するかどうかは受講者本人にゆだねられます。

個人差はありますが、上記の公式で説明してきたように、受講者は研修を受講したとしても研修は研修、職場での実際の仕事は仕事となってしまっているケースが多く、研修で学んだことが職場で活かされないということがよく起こります。

ファミリートレーニングは壁を乗り越える

ファミリートレーニングは階層別研修の壁を乗り越えることができます。

ファミリートレーニングが効果的な理由を、上記の公式に当てはめて考えてみます。職場ぐるみの研修では個人の能力開発面だけではなく、職場環境そのもののテーマとして扱っているため、そこで合意形成ができれば行動が変わるということです。

このように職場ぐるみでワークショップを行うことで、職場の状態を把握し良い方向にもっていくことができます。

方針が共有できているか確認ができたり、職場の問題について取り上げたり、その他相談事項などを確認したりと階層別研修では得られない高い効果を得ることが実現できます 。

企業によってはこのワークショップを制度として取り入れ、管理職とメンバーとの1on1の前にチームでワークショップに取り組み、言いたいことが言いやすい環境を意識してつくっているというケースもあります。

活性化した職場の要件とは

活性化した職場の要件は下記5点です。

- 使命・目標・課題が明確である

- 仕事それ自体に関心がある

- お互いが役割を果たしている

- 上司、および職場メンバーとの関係がよい

- 言いたいことが言える

ⅰ. 仕事の内容について

ⅱ. 仕事の進め方や役割について

ⅲ. 人間関係について

活性化した職場とは、その職場や仕事の使命・目標・課題が明確になっており、取り組んでいる仕事それ自体に関心があり、お互いがそれぞれ果たすべき役割を果たしている。

そして、上司および職場メンバーとの関係がよく、言いたいことが言える。

言いたいことが言えるというのは、仕事の内容について、仕事の進め方や役割について、職場内の人間関係についてです。

お互いに、言いたいことが、言いたいときに、言いたい人に、かまえなく自由に言えて、礼儀をわきまえながら、しこりを残さないということです。

上記の要件を満たしている職場は活性化しており、はた目からも活気があり、感じがよく、そして結果も出しているケースが多いものです。

組織内のあらゆる職場がこのような活性化した職場になれば組織全体の活動も活発になることでしょう。

そのような職場づくりをするために日々経営者、管理職の方々が努力しているのです。

ファミリートレーニングを取り入れることが上記の実現の近道です!

職場活性化のための職場研修の注意点

職場活性化のための職場研修は、階層別研修と違い職場メンバー全員が参加する研修のため、下記に注意する必要があります。

- 業務が止まらないようにする

- 全員参加できるようにする

業務が止まらないようにする

業務が止まらないようにすることが重要です。それは、職場メンバーが全員参加する必要があるため、日常業務とのバランスをみて実施しないと業務が止まってしまうからです。

職場メンバー全員が丸1日研修を受講していると日常業務が止まってしまい、お客さまや他部署に迷惑をかけてしまうこともあります。

それゆえ、職場研修は2時間~3時間程度で実施されることが多いです。

10時から12時、夕方16時から18時など日常業務になるべく支障が出ない時間帯を選択して実施しています。

職場に時短勤務者がいるなど職場ごとに事情が異なるので、職場ごとに実施しやすい時間を設定して実施します。

全員参加できるようにする

もう一つの注意点は職場メンバー全員が参加できるように工夫する必要があります。

なぜなら、職場メンバー全員が当事者として参加し、職場を活性化するための問題解決策を模索する「場」だからです。

参加できないメンバーがいないよう全員参加とすることが重要です。

不参加メンバーの存在は職場を活性化するという目的から遠ざかってしまうので注意しましょう。

人数が多い職場の場合には、何回かに分けて全員が参加できるように工夫して実施しています。

展開事例の紹介(病院・看護部)

ある病院の看護部にて30名程度の職場の場合です。

【展開のポイント】

- 10名×3班に分けて展開

- 出てきたアイデアを次の班に引き継いで検討

夜勤などもあり勤務時間帯が違うことなどから、一度に30名集まるのが現実的に難しかったので、1回10名を3回に分けて実施しました。

実施してその中で議論した内容については模造紙に整理して、研修実施期間中バックヤードに張り出しておくことで、情報を通じた交流ができるよう工夫しました。

1回ごとのワークショップでは課題を検討し解決策の案を出しますが、その場で結論を出すのではなく、2回目のワークショップにその解決策を引き継ぎ、継続して議論します。

そして3回目のワークショップが終わるタイミングで管理職中心にこれまで議論してきた解決策について結論を出し、それを今後の職場のガイドラインとして職場運営に活かしていきました。

これにより、実際に職場でのコミュニケーションの在り方が変わり、離職率も下がったとの報告が挙げられています。

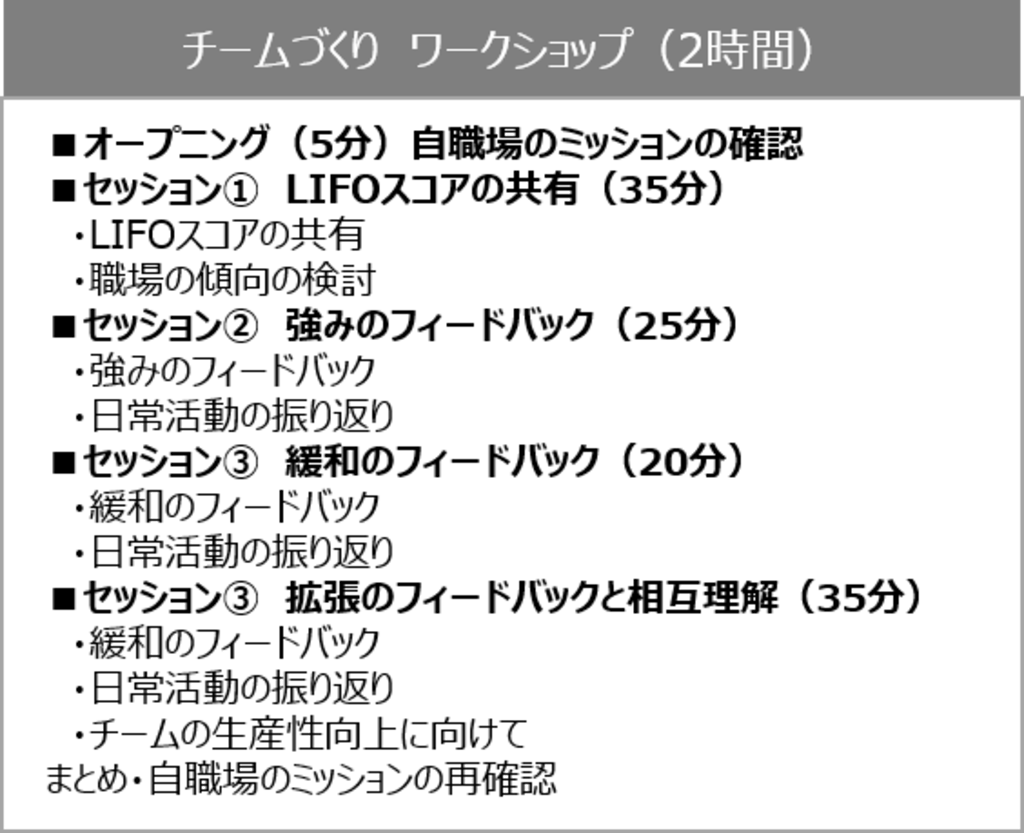

職場活性化のためのワークショッププログラム例

職場活性化のためのワークショッププログラム例を紹介します。

本ワークショップは、LIFOプログラム(Life Orientations:ライフォ)という自己理解を促すための診断ツールを活用して展開していきます。自分の強みを診断した上で、職場メンバーで相互に強みについてのフィードバックを繰り返しながら、お互いの理解を深めていきます。

たかが2時間程度のワークショップですが、実際に取り組んでみると、ツールの活用もあり、お互いの理解が深まっていく様子を感じることができます。

このようなツールを活用して、進め方が体系化されたワークショップを行うことで、期待した効果が得やすくなります。このようなワークショップで下地作りをし、心理的に安全な環境を作った後に、より具体的な職場の課題についての議論などを行っていくと効果的です。

▼より具体的なワークショップの進め方については下記で解説しています。

⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップ(研修)とは!

職場活性化のための職場研修のバリエーション

ファミリートレーニングの場合、それぞれの職場でニーズのあるテーマを取り上げてワークショップを実施していくことがポイントとなります。その職場のニーズのある所から出発するというのが職場活性化のポイントです。

株式会社LDcubeでは職場ワークショップで活用できるツールとしてワークブックとワークショップの実施を手助けするガイド動画を用意しています。職場のニーズに合わせて展開できるようそのテーマを10種類用意しています。

- チームづくり

- タイムマネジメント

- OJT強化

- セールス スキル

- セールス アプローチ

- 目標管理(目標設定)

- お客さま対力向上

- 報・連・相レベルアップ

- 相互指摘力向上

- 期待役割確認

また、本ワークショップは外部コンサルタントがファシリテーターをして実施することもありますし、社内に本ワークショップを展開するためのスキルを身につけたファシリテーターを養成して社内で展開することもあります。

さらに、職場の管理職をファシリテーターとして養成して管理職が自らの手で自らの職場を活性化するという展開もあります。

管理職の方が展開する際にはガイド動画を活用するとスムーズに実施できます。弊社はさまざまなスタイルで職場を活性化するサポートを行っています。

これからの研修施策は階層別研修などの中期的な受講者本人の能力開発を狙いとするものもよいですが、職場ぐるみのワークショップなど通じて、受講者の能力開発、成長も図りながら、職場の課題解決、職場の活性化につなげ、職場の成長につなげていくことで費用対効果が得やすくなります。

職場ぐるみのワークショップは社員の成長のみならず、職場、組織全体の生産性を高めていくことに役立ちます。

コロナ禍を経て、リモートワークなどが増えた影響で職場でのコミュニケーションに課題を感じている企業、人事担当者、職場の管理職の方も多いと思います。職場を活性化させるには職場単位のワークショップがおすすめです。

▼取り組み事例を紹介しています。合わせてご覧ください。

⇒テレワーク時代のチームづくり【LIFO・MSS活用事例】

社内トレーナーが職場研修を展開している事例

背景・課題:

リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。

また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。

LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:

その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。

これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。

また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。

LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。

社内展開:

プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。

参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。

ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。

社内トレーナーによる研修実施後の反応:

導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。

LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。

UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。

今後に向けて:

今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。

また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。

これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感をさらに高められることを期待しています。

▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒リコージャパン株式会社 各支社・部門の現状と課題に合わせたプログラム展開で組織風土改革を推進

まとめ

職場を活性化させるには職場ぐるみ研修の効果が高い理由を解説してきました。

- 職場活性化のメリットとは

- 職場の活性化につなげる方法!

- 職場活性化に職場研修が効果的な理由

- 階層別研修では職場は活性化しない

- 活性化した職場の要件とは

- 職場活性化のための職場研修の注意点

- 職場活性化のためのワークショッププログラム例

- 職場活性化のための職場研修のバリエーション

- 社内トレーナーが職場研修を展開している事例

コロナ禍を経て、働き方が変わった人も多いのではないでしょうか。

従来は出社したオフィスの中に物理的な「職場」があり、そこで日ごろからメンバー同士顔を合わせて仕事を行うことが当たり前でした。テレワークなどの普及により、物理的な職場は減り、同じチームで働く人たちのかたまり=職場とやや概念的なものになってきているのかもしれません。

働き方が変化していく中においては、職場を活性化させる方法も模索しながら今までとは違うやり方も取り入れながら職場を活性化させて、パフォーマンス向上につなげたいものです。

その際には「ファミリートレーニング」が効果を発揮します。職場のニーズに合わせたワークブックなどを利用して、ファミリートレーニングに取り組んでみてはいかがでしょうか。

株式会社LDcubeではこれまで多くの集合研修で得られた経験やノウハウを踏まえ、職場を活性化する支援をしています。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼ 関連ページや関連資料はこちらから。

▼関連記事はこちらから。