レジリエンスの高い企業事例5選!不測の事態を打破する3つの秘訣とは?

「チーム内が団結力に欠けていて、離職率も高くなっている」

「仕事量が増え、精神的に負担が多く、社内の空気が悪くなった」

組織内でレジリエンスを向上させる方法について、ご自身の組織形成のヒントを得られないかと、レジリエンスの事例をお探しの経営層の方は多数いらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、今回はレジリエンスの事例を紹介します。

会社名 | 概要 |

倒産まであと5日の危機を乗り越え、V字回復させた企業 | |

レジリエンスを最大限に引き出し、多角的な対策で危機を乗り越えた企業概 | |

ウェルビーイングと成長を支援し、変化を力に変える組織を実現した企業 | |

一人一人が成長し、組織も進化し続けるための取り組みをした企業 | |

従業員エンゲージメントを高め、組織を活性化させた企業 |

この記事では、組織がどのようにレジリエンスを高め、困難な状況を乗り越えてきたのか、

- 各企業の課題

- 対策

- 結果

を交えて解説します。

詳しく見ていくことで、あなたの組織が抱える課題を解決するためのヒントが得られるでしょう。ぜひこの記事を参考に、あなたの組織をより強く、より柔軟な組織へと成長させてください。

▼ レジリエンスについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼ レジリエンスについての実態調査レポートはこちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

レジリエンス事例(1)

倒産まであと5日の危機を乗り越えた地方の事務機屋「株式会社WORK SMILE LABO(石井事務機センター)

まずは、株式会社WORK SMILE LABO(石井事務機センター)のレジリエンス事例から紹介します。

石井事務機センターは、度重なる危機を乗り越え、倒産寸前からレジリエンスの高い組織へと劇的に生まれ変わりました。その理由は、110年以上にわたる企業の歴史の中で、幾度となく時代の変化に直面し、その度に困難を乗り越えてきたからです。

創業時は筆や墨を扱う小売業として始まり、文房具販売で事業を拡大しましたが、戦争による空襲とハイパーインフレで事業は頓挫し、立ち行かなくなります。

その後、BtoBへ業態を変更し、OA機器販売で高度経済成長期の波に乗りましたが、リーマンショックや大型量販店の普及により、再び経営危機に陥りました。

特に、資金が底をつくまであと5日という状況にまで追い込まれましたが、そこから組織全体の変革に取り組み、見事にV字回復を遂げます。

このように、石井事務機センターは、幾多の困難を乗り越え、レジリエンスの高い組織へと生まれ変わりました。次に、具体的な課題、対策、結果を通して、どのようにレジリエンスを発揮したのかを見ていきましょう。

課題 | 資金繰りの悪化と従業員のモチベーション低下が重なり、倒産寸前の状態 |

対策 | 会社を立て直すため組織をゼロから作り直し、さまざまな角度から再生を目指す |

結果 | 組織改革によって業績がV字回復!困難に強い組織へと生まれ変わる |

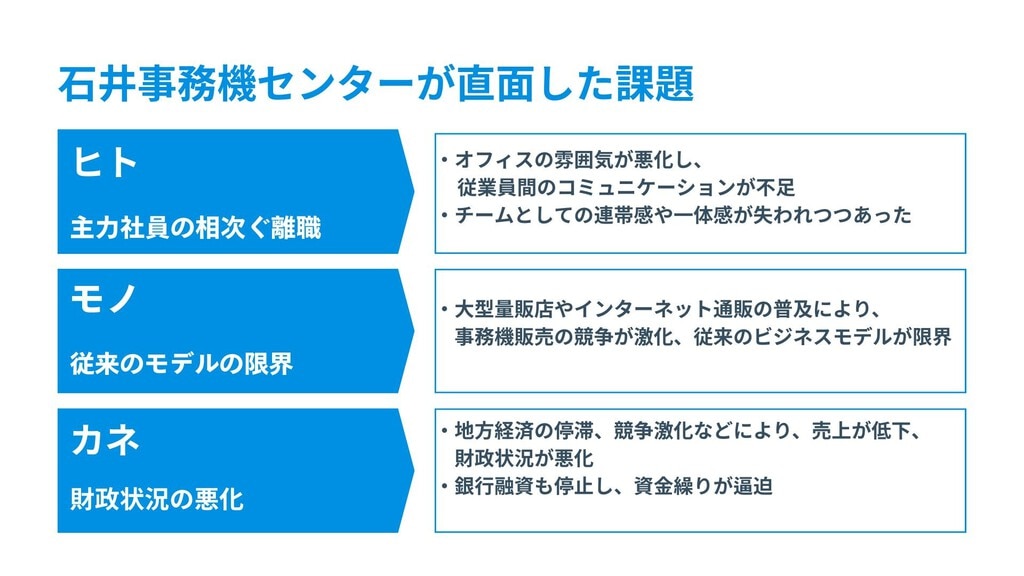

課題:経営危機と組織崩壊が絡み悪循環に陥る

石井事務機センターが直面した課題は、主に次の3点です。

これらの課題が複合的に絡み合い、石井事務機センターは、倒産という極めて深刻な事態に直面していました。

対策:組織を再構築し多角的に再生を図る

石井事務機センターは危機克服のため、主に以下のことを徹底的に行いました。

対策 | 内容 |

働きやすい環境整備 | ・「従業員がいま困っていること」を聞き、テレワークを導入 |

意識改革の実施 | ・社長が従業員一人一人と向き合い、対話を重ね、意識改革を促す |

経営理念の浸透 | ・従業員が主体的に考え、行動できる組織づくりを目指した |

コミュニケーションの活性化 | ・社内イベントや勉強会などを通じて、従業員間のコミュニケーションを活性化させ、チームとしての連帯感を浸透させた |

顧客関係の再構築 | ・地域密着型ビジネスの強みを生かし、顧客一人一人のニーズに合わせたきめ細やかな営業活動を展開 |

新規事業への参入 | ・オフィスコンサルティングやITソリューション提供など、新規分野へ進出 |

石井事務機センターが行ったのは、組織全体の文化や風土を変革することで、従業員のレジリエンスを高める取り組みです。地道な取り組みを継続することで、徐々に状況が好転していきます。

結果:変革による劇的な業績回復と組織のレジリエンスが向上する

これらの対策の結果、石井事務機センターは、危機からのV字回復に成功しました。

得られた結果 |

|

出典:

・テレワーク総合ポータルサイト(総務省・厚生労働省)「企業の取り組み事例」

・働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)「テレワーク取り組み事例」

このように、危機をチーム一丸となって乗り越えた経験は、チームの結束力を高め、レジリエンスの高い組織へと生まれ変わるきっかけとなりました。

レジリエンス事例(2)

コロナ禍で困難な状況の中、不測の事態を乗り越えた「全日本空輸株式会社(ANA)」

ここでは、日本の航空業界を代表する全日本空輸株式会社(ANA)の従業員レジリエンスに関する事例を紹介します。

ANAは、国内外の航空輸送事業を中心に、旅行事業や貨物事業など多岐にわたる事業を展開しています。創業70年以上、ANAと言えば誰もが知る大手航空会社ですが、経営は常に順風満帆だったわけではありません。

2000年以降、米同時多発テロやリーマンショック、東日本大震災など、数多くの難題に遭いました。

さらに、2020年から世界を襲った新型コロナウイルス感染症の拡大は、航空業界に深刻な影響を与え、ANAもまた、かつてないほどの困難に直面しました。

国境封鎖や移動制限により、旅客需要は激減し、深刻な業績悪化に直面しました。

まさに未曽有の危機と言える状況下で、ANAはレジリエンスを発揮し、困難を乗り越えるための多角的な対策を実行しました。どのように危機を乗り越え、レジリエンスを発揮したのか「課題・対策・結果」を見ていきましょう。

課題 | コロナの影響で飛行機に乗る人が激減し、会社が存続の危機に瀕する |

対策 | 従業員の粘り強さを信じ、あらゆる手段を講じて事業の立て直しを図る |

結果 | 困難を乗り越え、より強い組織になり、未来に向かって進んでいけるようになる |

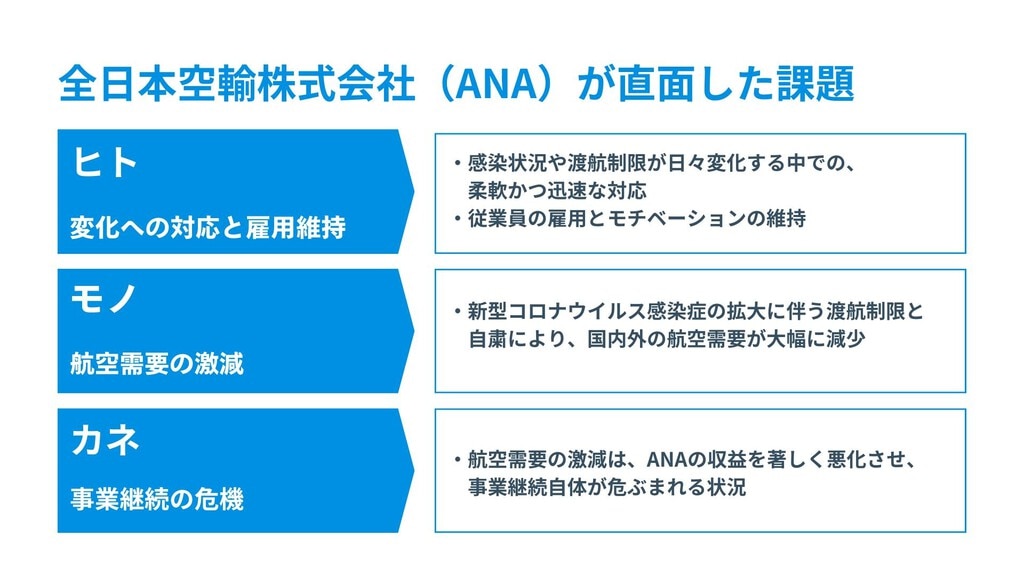

課題:コロナ禍による航空需要の激減と事業継続の危機

ANAが直面した主な課題は以下の通りです。

これらの課題が複合的に絡み合い、ANAはかつてないほどの危機に直面します。

- 従業員の一時帰休

- 希望退職者の募集

- 一部職種を除いた新卒採用の停止

- 賃金カット

- ボーナス支給の見送り

やむを得ず、これらを実施することになりました。

対策:従業員のレジリエンスを最大限に発揮し、多角的な対策を実施

ANAは、危機を乗り越えるために、以下の対策を講じました。

対策 | 内容 |

多様な働き方の推進 | ・一時帰休や出向など、雇用維持のための柔軟な働き方を導入 |

社内に安心感を醸成 | ・グループや従業員に向け「雇用を守る」と宣言する社長メッセージを発信 |

事業構造改革 | ・国内外の路線網の見直しや機材の調整など、事業規模を最適化 |

新たな事業への挑戦 | ・従業員のアイデアや提案を積極的に取り入れ、イノベーションを推進 |

コスト削減 | ・運航コストや人件費などの削減を徹底し、収益改善 |

コロナ禍でANAは、従業員の雇用維持のため大規模な出向を実施しました。当初、従業員はモチベーション維持に苦労しましたが、出向を通じてさまざまなスキルを習得し、キャリアの可能性を広げています。

結果的に、出向経験はANAの業務にも活かされ、新たなサービスや企画の創出に貢献しました。中でも、農作物の収穫作業などの経験を通じて「農園プロジェクト」や「株式会社日本産直空輸」が生まれます。

これは、ANAの強みである航空輸送を活用した農産物の輸送を主軸に、農業分野での新たな事業展開に繋がっています。

ANAは、これらの対策を通じて、従業員のレジリエンスを最大限に発揮し、危機を乗り越えようとしました。

結果:レジリエンスの高い組織へと進化し、未来への希望を繋ぐ

ANAの取り組みは、以下の結果をもたらしました。

得られた結果 |

|

ANAの事例は、従業員のレジリエンスが企業の危機を乗り越える力となり、未来への希望を繋ぐことを示しています。

レジリエンス事例(3)

変化を力に変える組織力「パナソニック株式会社」

ここでは、グローバルに事業を展開する大手電機メーカー、パナソニック株式会社の従業員レジリエンスに関する事例を紹介します。

家電製品からBtoBソリューションまで幅広い事業を手掛け、常に変化の激しい市場環境の中で事業を推進してきました。そのような状況下で、パナソニックは従業員のレジリエンスを重要な経営課題と捉え、さまざまな取り組みを実施しています。

パナソニックは、創業以来「人を生かす経営」を掲げ、従業員一人一人の成長と幸福を重視してきました。近年では、VUCA時代(※)において、従業員が変化に対応し、困難を乗り越えるためのレジリエンスを高めることを目指しています。

(※VUCA時代とは、変動性や不確実性、複雑性、曖昧性の高い時代を指します。)

国内外に多くの従業員がいるパナソニックは、価値観や働き方が多様です。そのため、レジリエンスを画一的なプログラムではなく、それぞれの従業員に合ったレジリエンス強化策を提供する必要がありました。

パナソニックは、どのように従業員のレジリエンスを高めているのでしょうか。「課題・対策・結果」を見ていきましょう。

課題 | それぞれの個性を活かし、変化に対応できる人材を育てるために、積極的に支援する |

対策 | 従業員が心身ともに健康で、能力を伸ばせるように、色々な形でバックアップする |

結果 | 組織が常に新しいことに挑戦し、発展し続けられるようになる |

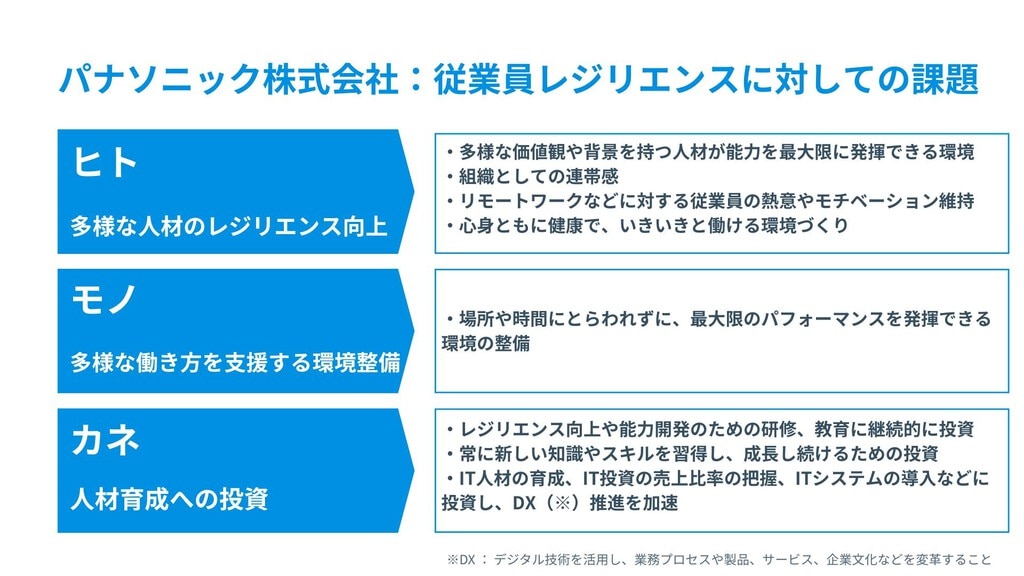

課題:多様な人材が変化に対応し成長するための投資

パナソニックが従業員に対してレジリエンス向上に取り組む背景には、主に以下の課題があります。

リモートワークやフレックスタイム制が普及する中、多様な国や地域に所属する従業員のレジリエンスをいかに強化するかが課題となっていました。

対策:従業員のウェルビーイングと成長を支援する多角的な取り組み

パナソニックは、従業員のレジリエンスを高めるために、以下の対策を講じています。

対策 | 内容 |

レジリエンスプログラムの実施 | ・管理職以上のトップ層を対象に「レジリエンスプログラム」を実施 |

ウェルビーイングの推進 | ・従業員の心身の健康を重視し、健康診断やメンタルヘルスケア、ワークライフバランスの支援など、さまざまなプログラムを提供 |

多様な人材が活躍できる職場環境づくりを推進 | ・多様な価値観を受け入れることで、互いに支え合い、困難を乗り越えられる組織づくりを目指す |

人材育成とキャリア開発 | ・研修制度やキャリア開発プログラムを充実させる |

結果:組織の活性化と持続的な成長

パナソニックの従業員レジリエンス向上の取り組みは、以下の結果をもたらしています。

得られた結果 |

|

パナソニックの事例は、従業員のレジリエンスを高めることが、組織の活性化と持続的な成長に繋がることを示しています。

レジリエンス事例(4)

変革期の真っただ中である自動車業界で、従業員全員のレジリエンス強化を目指した事例

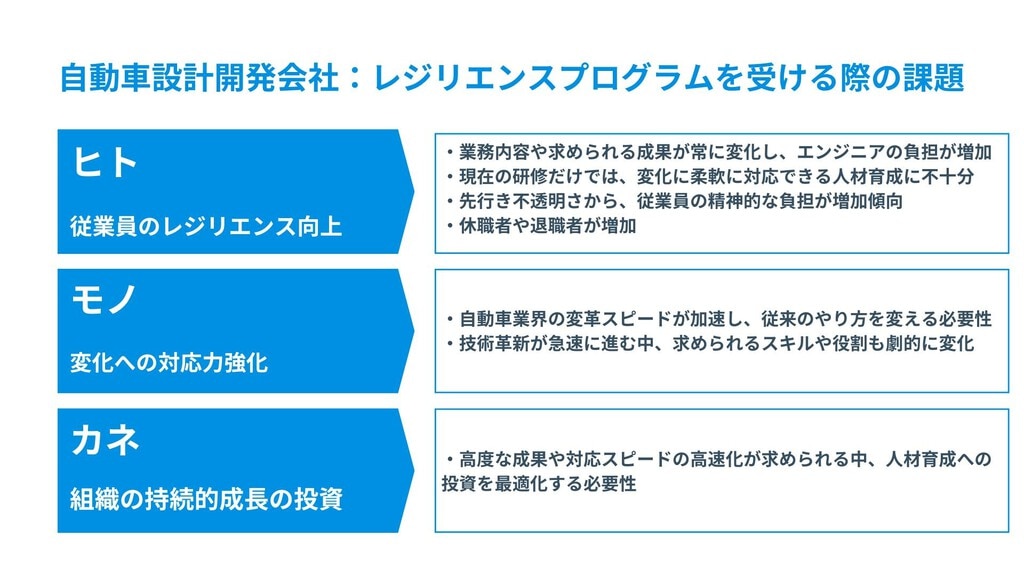

4つ目は、従業員数1500名以上の自動車設計・開発会社がレジリエンス強化プログラムを受けた事例を紹介します。

自動車業界は、変革期で真っただ中で、ステークホルダーの求めている高度な成果や、対応スピードが高速化している最中です。そのため、これまで以上に豊かな発想とチャレンジ精神を持つエンジニアを数多く育てる必要がありました。

電動化や自動化、コネクテッド化など、技術革新が急速に進む中、自動車エンジニアに求められるスキルや役割も劇的に変化しています。そのような状況下で、レジリエンスに着目し、従業員一人一人が変化に柔軟に対応し、新たな価値を生み出し続けられるよう、全社を挙げたレジリエンス強化に取り組みました。

ここでは、この自動車設計・開発会社がどのようにレジリエンス強化に取り組み、どのような成果を上げることができたのかを見ていきます。

課題 | 時代の変化についていけず、会社も従業員も対応に苦しんでいる状況 |

対策 | 従業員全員でレジリエンス研修を受け、組織全体を強くする |

結果 | レジリエンスを理解し、自ら変化し成長できる組織を目指す土台が作られた |

課題:変革期の組織と個人の適応力不足

自動車設計・開発会社が、レジリエンス強化プログラムに取り組む前、次のような課題を抱えていました。

現在、自動車業界は100年に1度の変革期と言われ、2035年までスピードの加速が続くと見込まれています。

具体的に以下の目標が国の政策です。

車種 | 目標 |

乗用車 | 2035年までに新車販売で電動車100%を実現する |

商用小型車 | 2040年までに新車販売で、電動車・脱炭素燃料車100%を目指す |

商用大型車 | 2020年代に電動車5000台の先行導入を目指す |

他にもさまざまな政策がありますが、このように自動車業界の変革スピードは、かつてないほどの速さで加速しています。そのため、企業は迅速な開発体制を構築し、変化に対応していく必要があるのです。

これらのさまざまな課題に対応するため、この会社はレジリエンス強化に向けた取り組みを開始しました。

対策:全社一体型レジリエンス研修による組織強化

この課題を克服するため、この自動車設計・開発会社は、レジリエンス強化のために次のような対策を実行しました。

対策 | 内容 |

全従業員にレジリエンス研修を実施 | ・管理職から新入社員まで全従業員にレジリエンス研修を実施 |

社内講師を養成し自社内研修を展開 | ・外部コンサルタントに依頼するのではなく、社内講師を養成する |

これらの対策により、従業員一人一人のレジリエンス強化を図り、組織全体のレジリエンス向上を目指しました。

結果:レジリエンス浸透と自己変革の促進

これらのレジリエンス強化策を実行した結果、この自動車設計・開発会社は次のような成果を上げることができました。

得られた結果 |

|

変化の激しい時代において、組織の持続的な成長を目指す上で、レジリエンスの強化は重要になるでしょう。

レジリエンス事例(5)

「現場リーダーが組織を変革」従業員エンゲージメント向上を目指した刃物メーカーの挑戦

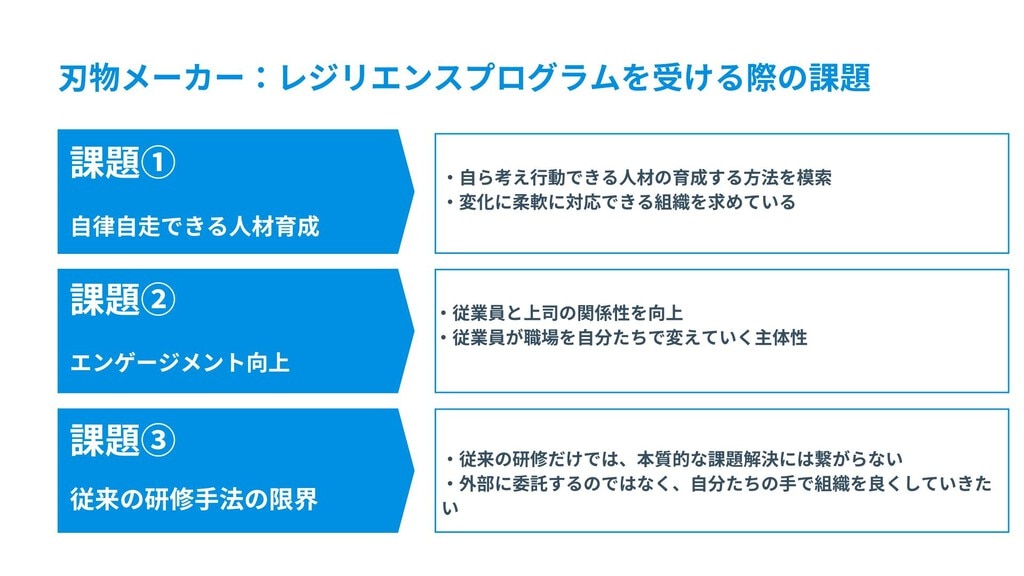

前述の自動車設計開発会社に続き、従業員数100名規模の刃物メーカーが受けたレジリエンス強化プログラムの事例を紹介します。

この刃物メーカーでは、自律自走の人づくりを目指し、さまざまな取り組みを行っていました。その結果、職場メンバーと上司との関係性がエンゲージメントに大きな影響を与えることがわかったのです。

通常のコミュニケーション研修や外部講師が行う研修会だけでは、自立自走を目指したエンゲージメントの向上に繋がらないのではないかと模索していました。

エンゲージメントを高め、変化に強い組織を作ることは、持続的な成長のために不可欠であると考え、レジリエンス強化プログラムの導入に繋がります。

いかにして従業員の自律性とエンゲージメントを高め、レジリエンスの高い組織文化を浸透したのかを、詳しく見ていきましょう。

課題 | 自立自走の人づくりを目指し、取り組みをしてきたが難しく感じている |

対策 | 現場のリーダーが中心となり段階的に研修を行い、組織全体を変えていく |

結果 | 現場のリーダーたちが主体的に進め、従業員の満足度と組織の活力を同時に高めた |

課題:組織変革に向けた人材育成

刃物メーカーが、レジリエンス強化プログラムを導入する直前に、主に以下の課題を抱えていました。

これらの課題を解決するため、現場主導で組織を変革していく新たなアプローチを必要としていました。

対策:現場主導の段階的研修による組織変革

この課題を克服するため、職場リーダーを中心とした現場主導の組織変革を目指し、下記のような対策を実行しました。

対策 | 内容 |

段階的な研修プログラムを行う | ・下記の順番で研修を実施した

|

職場リーダーへのエンパワーメント(※) | ・外部のコンサルタントに丸投げするのではなく、職場リーダーを育成し、変革の主体とした |

社内講師による研修 | ・外部講師ではなく、社内の中核リーダーが講師となることで、柔軟なスケジュールでの研修が実現 |

※エンパワーメント:個人や組織が本来持つ力を最大限に引き出し、主体的に行動できるようにすること

これらの対策により、組織全体のエンゲージメント向上とレジリエンス強化を目指しました。

結果:現場主導の変革による組織活性化とエンゲージメント向上

これらの対策をチーム一丸となって実行した結果、目覚ましい成果を上げることができました。

得られた結果 |

|

この事例は、職場リーダーをエンパワーメントし、現場主導で組織変革を推進することが、従業員のエンゲージメント向上と組織活性化に大きく貢献することを示唆しています。

事例からわかるレジリエンス能力を全社的に強化する秘訣

ここまで、さまざまな企業のレジリエンス事例を見てきました。これらの事例から、どのような業界においてもレジリエンスが重要であることがわかります。

特に、変化の激しい現代においては、予期せぬ困難や変化に柔軟に対応できる組織づくりが不可欠です。ここでは、5つの事例を参考に、レジリエンス能力を全社的に強化する秘訣を3つに分けて説明します。

具体的に、下記の問いを明確に答えられる組織は、レジリエンス意識が高いと言えるでしょう。

- 「あなたの組織では、リーダーが明確なビジョンを示していますか?」

- 「従業員のエンパワーメントのために、どのような取り組みをしていますか?」

- 「レジリエンスの向上をするために、まず何から始めますか?」

レジリエンスとは、単に精神論ではなく、具体的な施策を通じて高めていくものです。組織リーダーが率先して、レジリエンスを高めていく環境を整備する必要があります。

レジリエンス能力を全社的に強化するために、ぜひ参考にしてください。

リーダーが明確なビジョンをもって従業員に伝えていく

あなたの組織では、リーダーが明確なビジョンを示していますか?

レジリエンスの高い組織を構築するためには、リーダーが明確なビジョンを持ち、それを従業員に浸透させることが不可欠です。

やること | 具体的内容 |

ビジョンの明確化 | ・組織が目指す方向性や価値観、目標を明確にし、従業員が共感できる言葉で表現する |

ビジョンの浸透 | ・リーダー自らが模範となり、あらゆる機会を通じてビジョンを従業員に伝える |

対話を重視 | ・一方的な伝達ではなく、従業員との対話を重視する |

リーダーが明確なビジョンを示し、従業員がそれを共有することで、組織全体が一体となり、困難な状況にも立ち向かうことができます。まずは、組織のビジョンを改めて見直し、従業員に分かりやすい言葉で伝えましょう。

また、ビジョンを浸透させるための具体的な方法として、ワークショップなどは、非常に効果的な手段です。

<組織の方向性が見えず、従業員のモチベーションが低下している場合> 変化の激しい現代において、組織を成功に導くためには、リーダーが明確なビジョンを持ち、それを従業員に浸透させることが不可欠です。 例えば、創業者の理念や変化に対応した新しい目標などを、従業員が共感できる言葉で表現してみてはいかがでしょうか。 ビジョンは、単なる言葉ではなく、組織の羅針盤です。リーダー自らが模範となり、あらゆる機会を通じてビジョンを従業員に伝えることで、組織全体に一体感が生まれます。 |

従業員のエンパワーメントを行う

エンパワーメントは、個人や組織が本来持つ力を最大限に引き出し、主体的に行動できるようにすることです。

従業員一人一人が能力を発揮し行動できる環境を整えることが、レジリエンスの高い組織を作る上で重要になります。

やること | 具体的内容 |

権限のシフト | ・従業員に権限を与え、自らの判断で業務遂行を可能にする |

自己決定の尊重 | ・従業員の意見やアイデアを尊重し、意思決定プロセスに積極的に参加してもらう |

成長機会を提供 | ・研修やキャリア開発プログラムを通じて、スキルアップと成長を支援 |

従業員がエンパワーメントされることで、自律性と責任感が向上し、組織全体のレジリエンスが高まります。従業員に小さな権限を与え、成功体験を積んでもらうことから始めてみましょう。

<従業員の主体性がなく、指示待ちの組織になっている場合> 従業員一人一人が能力を発揮し、主体的に行動できる環境を整えることが、組織のレジリエンスを高める上で重要です。 従業員がエンパワーメントされることで、自律性と責任感が向上するだけでなく、創造性や問題解決能力も高まります。これにより、組織全体の生産性や革新性が向上するでしょう。 権限のシフトや自己決定の尊重は、リーダーにとっては勇気のいる決断かもしれません。しかし、従業員を信頼し任せることで、より強く柔軟な組織になるでしょう。 |

全員に研修をおこなう

レジリエンスは、組織全体の文化として根付かせる必要があります。そのためには、全従業員を対象とした研修が効果的です。

研修でできること | 具体的内容 |

共通言語の確立 | ・レジリエンスに関する共通認識と共通言語を確立 例) |

スキルと知識の習得 | ・具体的なスキルや知識を習得し、レジリエンス向上のための取り組みを主体的に行えるようになる 例) |

自社育成の推進 | ・社内トレーナーを育成し、継続的に研修を実施することで、レジリエンスを組織文化として定着が可能 例) |

レジリエンスの向上は、1回きりではなく、継続的に行っていくものです。社内トレーナーの育成をするこにより、社内に寄り添い、共感を得やすいプログラムの進行ができるでしょう。

なお、自社育成が可能になると企業のコスト削減にも繋がります。さらに全員参加型の研修を通じて、レジリエンスを組織全体に浸透させることで、変化に強く持続的に成長できる組織作りが可能です。

LDcubeでは、組織のレジリエンス向上を支援する「SBRP(ストレングス・ベースド・レジリエンス・プログラム)」を提供しています。

SBRPは、強みに焦点を当て、レジリエンスを体系的に高めるプログラムです。社内トレーナーを育成し、組織全体でレジリエンスを高めたいとお考えの方は、ぜひSBRPの詳細をご覧ください。

まとめ

この記事では、レジリエンスを高め、組織を活性化させた企業の事例を紹介しました。最後に今回の内容を振り返ります。

組織がどのようにレジリエンスを高め、困難な状況を乗り越えてきたのか、具体的な5つの事例は下記をご覧ください。

会社名 | 概要 |

倒産まであと5日の危機を乗り越え、V字回復させた企業 | |

レジリエンスを最大限に引き出し、多角的な対策で危機を乗り越えた企業概 | |

ウェルビーイングと成長を支援し、変化を力に変える組織を実現した企業 | |

一人一人が成長し、組織も進化し続けるための取り組みをした企業 | |

従業員エンゲージメントを高め、組織を活性化させた企業 |

どの事例においても、レジリエンス強化は単に危機を乗り越えるだけでなく、組織の活性化や新たな価値創造に繋がっています。

事例からわかった3つのポイントは以下です。

|

組織の方向性や価値観、目標を明確にし、従業員が共感できる言葉で表現し、リーダー自らが模範となることが重要です。さらに、従業員一人一人が能力を発揮し、主体的に行動できる環境を整えましょう。

レジリエンスは、組織全体の文化として根付かせる必要があるため、全従業員を対象とした研修を実施し、共通の認識を確率しましょう。具体的なスキルや知識を習得することで、従業員は困難な状況に主体的に対処できるようになります。

変化が激しい現代において、レジリエンスの高い組織を作ることは、決して簡単なことではありません。しかし、リーダーが率先して具体的な施策を実行し、従業員一人一人が意識を高めることで、必ず成果は現れます。

レジリエンスは組織の持続的な成長を支える重要な要素です。ぜひこの記事を参考に、あなたの組織でもレジリエンスを高めるための取り組みを始めましょう。

株式会社LDcubeでは、レジリエンスを高めるためのレジリエンス研修(SBRP)の提供やレジリエンス研修を組織内で展開できるレジリエンストレーナーの養成などのご支援を行っています。無料のプログラム体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

▼ 関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。