OJTのおすすめ本8選!新人指導や制度構築に役立書籍をプロが厳選

「OJTに関するおすすめの本を読みたい!でも色々あってどれを選べばいいか分からない…」

新人指導を任されたり、OJTの仕組みを作ったりする立場にあるものの、「新人に対してどう接したらいいか分からない」「何から手をつけたらいいか悩む」という方は多いですよね。

「何かヒントを得たくて本を読みたい」と思ったあなたは、どんな本を手に取ったらいいのか分からずお悩みなのではないでしょうか。

そこで本記事では、企業の人材育成を支援する当社LDcubeが、その知見に基づき「OJTに役立つ本おすすめ8選」をご紹介します。

書籍名 |

概要(一文程度で) |

OJTにおいて「新人の主体性を引き出す関わり方」が学べる本 |

|

新人の個性を活かしながら、自分自身も育成者として成長するための考え方のヒントをくれる本 |

|

OJTの各ステップに対応した「OJTの全体像と具体策」を網羅できる本 |

|

現場のリアルな事例から「育成に向き合う姿勢」そのものを磨ける本 |

|

OJTを現場任せにせず、会社全体で支える「育成の仕組み」として再構築する視点が得られる本 |

|

感情に振り回されず「空気を整えながら育てる」ための「型と行動」のヒントが得られる本 |

|

現場で実践された1年間のOJTのリアルと、それを支える思考・支援の型をまとめた本 |

|

意思決定・評価・育成など、組織運営に必要な全領域の実践ノウハウが網羅的に紹介された本 |

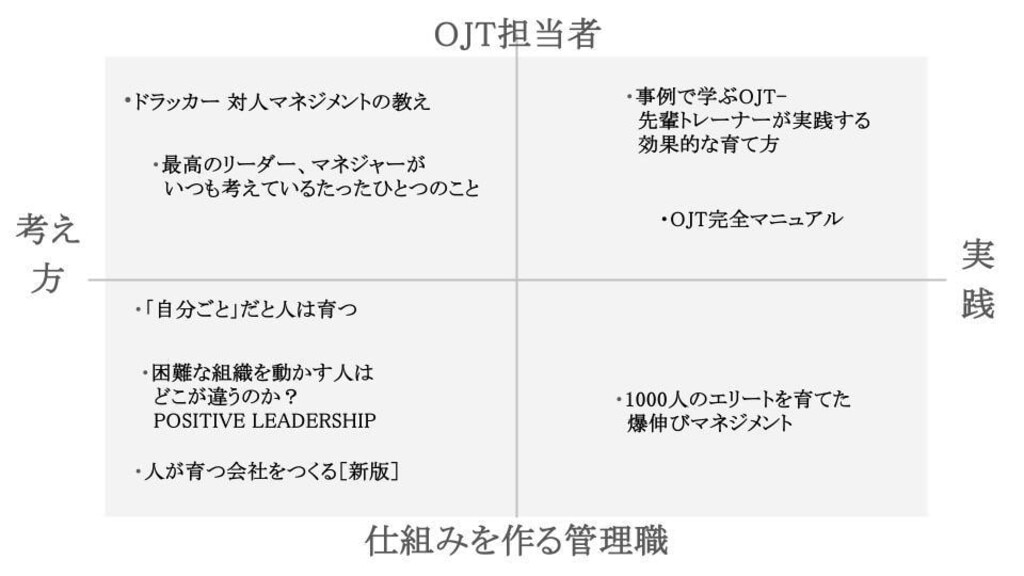

これらの本を、「OJTの担当者向け/OJTの制度を整備する人向け」「考え方を学びたい人向け/実践方法を学びたい人向け」に分類し、その概要やおすすめのポイントを解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、あなたが本当に必要としている本を選んでみてください。

▼社内での「読書会(対話会)」のやり方については下記で詳しく解説しています。

▼OJTの全体像や詳細のテーマについては以下にまとめています。併せてご覧ください。(関連記事)

- 効果的なOJTとは?意味と目的、新時代の学習環境の作り方を解説

- OJTにおける最大のデメリットとは?解決策と合わせて解説!

- デジタル時代のOJTマニュアルとは?社員教育のポイントを紹介!

- OJT成功の企業事例10選|うまくいく会社の共通ポイントを解説

- OJTが合わない!と思ったときの対処法と問題解決策について解説!

- OJTトレーナーの3つの役割とよりよい人材育成の循環を生むコツとは?

- OJTトレーナー研修とは?45%が未実施!内容や実施方法を解説!

- OJTガチャの不運・悲劇を防ぐ処方箋3選!効果的な対策について解説!

▼関連資料は下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.OJTの本を選ぶ際のポイント

- 2.「OJT担当者×考え方」を学ぶのにおすすめの書籍2選

- 3.「OJT担当者×実践」を学ぶのにおすすめの書籍2選

- 4.「仕組みを作る管理職×考え方」を学ぶのにおすすめの書籍3選

- 4.1.人が育つ会社をつくる[新版]

- 4.2.困難な組織を動かす人はどこが違うのか?POSITIVE LEADERSHIP

- 4.3.「自分ごと」だと人は育つ:博報堂で実践している新入社員OJT 1年間でトレーナーが考えること

- 5.「仕組みを作る管理職×実践」を学ぶのにおすすめの書籍1選

- 6.OJTは本を読むだけでは育成の成果に繋がらない

- 7.OJT本の知識を実務に活かすコツ

- 7.1.明確な目標を立てる

- 7.2.本の知識を段階的に試してみる

- 7.3.フィードバックと改善を繰り返す

- 7.4.指導する人のスキルや理解力に合わせて教え方を調整する

- 8.まとめ

OJTの本を選ぶ際のポイント

OJTの本を読んで実務に役立てたいなら、まず「本の選び方」が重要です。

なぜなら、選び方がズレているとせっかく時間をかけて本を読み込んでも、「実際の育成現場でうまく活かせない」という状況になる可能性が高いからです。

そこで1章では、「OJTの本を選ぶときに押さえておきたいポイント」をご紹介します。

OJTの本を選ぶ際のポイント |

|

この3つを意識して選ぶことで、自分に合った一冊に出会いやすくなります。

自身の目的や役割に合ったものを選ぶ

OJTの本を選ぶ際は、自身の目的や役割に合ったものを選びましょう。

なぜなら、OJTで指導を担当する人とOJTの制度を整備する人とでは、必要な知識や情報が異なるからです。

例えば、役割によって、読むべき本の内容は以下のように異なります。

【役割別|読むべき本の内容】

指導担当者 |

など |

仕組みを整える管理職 |

など |

また、考え方などの基本から知りたいのか、すぐに現場や実務で使える実践方法を知りたいのかによっても、選ぶべき本は変わってきます。

こうした役割や本を読む目的によって、この記事で紹介している本は以下のように分類できます。

あなたが必要としている本を選ぶ際に、ぜひ参考にしてみてください。

信頼できる著者のものを選ぶ

OJTの本を選ぶ際、もう一つ大切なのが「誰が書いた本なのか」という視点です。

そこで、実際にOJTの現場で指導した経験のある人や、OJTの仕組みづくりに関わった経験のある著者の本を選びましょう。

なぜなら、OJTは「実際の現場でどうやって人を育てるか」が重要なテーマのため、著者に現場経験やOJTの知識があるかどうかは内容の質や再現性に大きく影響するからです。

現場経験やOJTの知識がある著者であれば、机上の空論ではなく、実際の現場で使えるノウハウが学べます。

では、どうやって「信頼できる著者」だと判断するかというと、以下のポイントを参考にしてください。

|

信頼できる著者の本を選ぶことで、明日から現場で試せるコツやヒントがたくさん得られるはずです。

実際に読んだ人のレビューや口コミの件数が多いものを選ぶ

これはOJTの本に限らずですが、実際に読んだ人のレビューや口コミが多いものを選ぶのもおすすめです。

レビューの件数が多い本は多くの人が手にとっている証拠とも言えるので、重要な判断材料になります。

さらにいい口コミやレビューが多くついている本の場合、参考になる本である可能性が高いため、買ってから後悔するリスクを減らすことも可能です。

例えば、参考になるレビューや口コミには、以下のようなものがあります。

|

レビューや口コミの情報を上手く活用すれば、「今の自分に合った1冊」を見つけやすくなります。

「OJT担当者×考え方」を学ぶのにおすすめの書籍2選

2章では、「OJT担当者×考え方」を学ぶのにおすすめの書籍を2冊ご紹介します。

|

「どう教えるか」というテクニックよりも、人を育てる上で大切なマインドセットや視点を学びたい方は、ぜひ読んでみてください。

ドラッカー 対人マネジメントの教え

出版社 |

日本橋出版 |

筆者 |

八木 優市朗 |

値段 |

1,760円(税込) |

出版年月日 |

2021年9月16日 |

ページ数 |

236ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

あり |

この本は、マネジメントの父と呼ばれるドラッカーが語った「人を管理するのではなく人の主体性を引き出す」対人マネジメントの本質を、哲学的な視点も交えて深掘りしている本です。

目次は以下の通りです。

|

つまりこの本では、OJTにおいて「新人の主体性を引き出す関わり方」が学べます。

一人一人に合った育成や、信頼関係を育てる指導姿勢を考える土台として、マインドセットを整えるのに役立つでしょう。

著者について

著者・八木優市朗氏は、アメリカ系企業にて長年に渡り、人材育成の最前線で活躍してきたマネジメントコンサルタントです。

これまでに、

|

などの役職を歴任し、現場のマネジメントと人材教育を両面から経験してきた実績があります。

ドラッカーと精神科医・心理学者であるユングを専門的に研究し、そこに哲学者・キルケゴールの思想を掛け合わせた指導方法でマネジメント教育や人材開発を行っています。

本書のおすすめポイント

本書は、ドラッカーの思想を「OJT担当者の現場での関わり方」に落とし込んで学べるところがおすすめです。

通常、ドラッカーの思想は抽象的なものが多く、実際の行動にどう繋げるのかが見えにくい傾向があります。しかしこの本は、ドラッカーの思想をOJTでの担当者と部下の関わり方に結びつけやすいのが特徴です。

例えば、以下のような点が現代のOJTの現場でも参考になります。

|

実際に読者からは

|

といった声が寄せられており、部下の育成や信頼構築に悩むOJT担当者に「人をどう動かすか」ではなく「人とどう関わるか」を教えてくれる一冊だと言えます。

こんな人におすすめ! |

|

最高のリーダー、マネジャーがいつも考えているたったひとつのこと

出版社 |

日経BPマーケティング(日本経済新聞出版) |

筆者 |

マーカス・バッキンガム |

値段 |

2,090円(税込) |

出版年月日 |

2006年1月1日 |

ページ数 |

315ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

なし |

この本では、すぐれたマネジャーに必要なこと・すぐれたリーダーに必要なこと・個人の継続的な成功に必要なことがそれぞれ解説されています。

目次は以下の通りです。

・第1章 「たったひとつのこと」について知る必要のある、いくつかのこと |

つまり本書は、OJTにおいて担当者が「どう教えるか」だけでなく、新人を導くリーダーとして「どうあるべきか」の軸を見つけられる本です。

新人の個性を活かしながら、自分自身も育成者として成長するための考え方のヒントをくれる一冊だと言えます。

著者について

著者のマーカス・バッキンガム氏は、リーダーシップやマネジメントの世界的な第一人者です。

ギャラップ社での8万人以上のマネジャー調査をもとに「強みに基づくマネジメント理論」を確立し、「短所を直すより、長所を伸ばす」アプローチを世界に広めました。

現在はADPリサーチ・インスティテュートの責任者として、エンゲージメントやパフォーマンスに関する研究を続けながら、世界中の企業でリーダー育成を支援しています。

本書のおすすめポイント

OJT担当者にとって、本書の「完璧な指導を目指すのではなく、目の前の人をどう導くかに集中すべき」というスタンスは大いに参考になります。

例えば、以下のような考え方が示されており、リーダーとしてどうあるべきかを根本から教えてくれます。

|

実際、読者からは

|

といった声が多く寄せられており、OJT担当者として目指すべきリーダー像が見えてくる1冊と言えるでしょう。

こんな人におすすめ! |

|

「OJT担当者×実践」を学ぶのにおすすめの書籍2選

3章では、「OJT担当者×実践」を学ぶのにおすすめの書籍を2冊ご紹介します。

|

OJTの現場でよくある悩みやつまずきをどう乗り越えるか、実践に役立つ内容を学びたい方はぜひ読んでみてください。

OJT完全マニュアル

出版社 |

ダイヤモンド社 |

筆者 |

ダイヤモンド社人材開発編集部 |

値段 |

1,540円(税込) |

出版年月日 |

2015年3月13日 |

ページ数 |

200ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

あり |

この本は、OJTの現場で起きがちな「40の困ったシーン」に対して、具体的な対応策を提示してくれる一冊です。

目次は以下の通りです。

・第1章 OJTの土台づくり ・第7章 学びの抽出 |

つまりこの本は、OJTの各ステップに対応した「OJTの全体像と具体策」を網羅できる実践書です。

感覚ではなく、構造的に「人を育てる力」を身につけたい人に最適です。

著者について

この本を編集したダイヤモンド社人材開発編集部は、人材育成・組織開発書を多数手がける専門編集部門です。

若手社員の成長支援をコンセプトに、書籍編集だけでなく適性検査や教育研修ツールの開発・提供も行っており、理論だけでなく「現場で再現できて効果もある」教材の開発に定評があります。

長年にわたり全国で5000社以上の人材課題に向き合ってきた実績を持ち、「態度能力」など独自の視点で、現場に即した支援を行っています。

本書のおすすめポイント

本書は、理論・構造・実例がバランスよく整理されていて、すぐOJTの現場で使えるところがおすすめです。

例えば、以下のような実践的な内容が掲載されている点が参考になります。

|

実際、読者からは

|

といった声が寄せられており、多くのOJT担当者にとって一度は目を通しておきたい一冊となっています。

こんな人におすすめ! |

|

事例で学ぶOJT-先輩トレーナーが実践する効果的な育て方

出版社 |

経団連出版 |

筆者 |

田中 淳子 |

値段 |

1,760円(税込) |

出版年月日 |

2021年7月3日 |

ページ数 |

200ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

あり |

この本は、OJTの現場で実際に起こる「あるある」な状況にどう対応すれば良いかを、具体的な事例で学べる本です。

目次は以下の通りです。

|

つまり、この本では現場のリアルな事例から、「育成に向き合う姿勢」そのものを磨けるでしょう。

著者について

著者・田中淳子氏は、人材教育の現場歴36年超えの大ベテランで、特にOJT支援には20年にわたって取り組んでいる方です。

「人をどう育てるか」「人はどう成長するのか」について研究しており、新人育成に悩む企業に数多くの知見を提供しています。

「働く大人の学びと成長」に強い関心を持ち、国家資格であるキャリアコンサルタントとして、人の成長を「仕事と人生」の両面からサポートしています。

本書のおすすめポイント

本書は、OJTの現場で「今まさに起きているリアルな悩み」に対して、すぐに使える対応のヒントが詰まっているところがおすすめです。

「3-1.OJT完全マニュアル」がOJTの体系的なノウハウに強い本だとすれば、本書は「現場でそのまま使える対応」に特化した本だと言えます。

例えば、参考になるポイントは以下の通りです。

|

実際、読者からは

|

といった声が寄せられており、OJTの現場での考え方と対応のヒントをくれる一冊だと言えます。

こんな人におすすめ! |

|

「仕組みを作る管理職×考え方」を学ぶのにおすすめの書籍3選

4章では、「仕組みを作る管理職×考え方」を学ぶのにおすすめの書籍を3冊ご紹介します。

|

「人が育つ文化や仕組みをどう整えるか」に焦点を当てて、組織全体の成長戦略を考える視点を学びたい方は、ぜひ読んでみてください。

人が育つ会社をつくる[新版]

![人が育つ会社をつくる[新版]](https://ferret-one.akamaized.net/images/68253e01650be216a05c19b2/large.jpeg?utime=1747271169)

出版社 |

日経BPマーケティング |

筆者 |

高橋 俊介 |

値段 |

1,870円(税込) |

出版年月日 |

2006年5月1日 |

ページ数 |

219ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

なし |

この本は、企業の成長に不可欠な「人材育成の仕組み」を、社員一人一人のキャリア構築という視点から再度考え直すための本です。

社員が自発的に学び成長する環境をどう整えるかを、豊富な実例とともに解説しています。

目次は通りです。

・第1章 なぜいま組織で人が成長しにくいのか |

つまりこの本は、OJTを現場任せにせず、会社全体で支える「育成の仕組み」として再構築する視点が得られる本です。

著者について

著者・高橋俊介氏は、キャリア開発・人材マネジメント分野の第一人者です。

東京大学卒業後、米プリンストン大学修士課程を経て、マッキンゼーや外資系人事コンサルの代表を歴任してきました。

1997年に独立、2000年からは慶應義塾大学大学院教授として教育・研究に従事し、現在はSFC研究所上席所員として人材育成やキャリアの形成について研究・教育・企業支援を行っています。

30年以上にわたり「自律的に働く人と組織の関係性を問い続けてきた実践派の理論家」として、多くの企業支援や政策提言にも関わっている人です。

本書のおすすめポイント

本書は、人材育成の制度やキャリア支援を「仕組み」として捉え直せるところがおすすめです。

特にOJTの仕組みを整えたい管理職の方にとっては、現場任せの指導から脱却し、会社全体で人を育てる文化を作るための視点が得られる1冊です。

例えば、参考になるポイントは以下の通りです。

|

実際、読者からは

|

といった声が寄せられており、人事担当者やマネジメントを行う層から高い支持を得ています。

こんな人におすすめ! |

|

困難な組織を動かす人はどこが違うのか?POSITIVE LEADERSHIP

出版社 |

日本経済新聞出版社 |

筆者 |

キム・キャメロン |

値段 |

2,090円(税込) |

出版年月日 |

2022年1月18日 |

ページ数 |

192ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

あり |

この本は、ポジティブな組織風土やマインドを実現するための実践的なリーダーシップ論が書かれた本です。

目次は以下の通りです。

・第1章 ポジティブリーダーシップとはなにか? |

このように、組織におけるポジティブな空気を重視した内容となっています。

直接的にOJTのノウハウを解説した本ではありませんが、新人がより良い環境下で、生き生きとスキルを習得するためのOJT制度や指導者のあり方を考える際のヒントが得られる一冊と言えるでしょう。

著者について

著者のキム・キャメロン氏は、「ポジティブ組織心理学」という学問の第一人者です。

|

などをテーマに、120以上もの学術論文を発表しています。

「良い組織は良い行動の連鎖から生まれる」という考え方を軸に、実務にも活かせる理論を展開してきた研究者です。

本書のおすすめポイント

本書は、単純な感情論ではなく、戦略としてポジティブな風潮の作り方や、そのための行動を学べるところがおすすめです。

OJTの仕組みを作るうえで、「育成計画」や「担当者の設定」などのハード面だけでなく、現場で人が育つ「空気」や「関係性」を整えることも不可欠です。

この本では、その空気や関係性を整えるための、以下のような考え方が学べます。

|

実際、読者からは

|

といった声が寄せられており、現代の組織に必要な新しいリーダー像を学べる一冊です。

こんな人におすすめ! |

|

「自分ごと」だと人は育つ:博報堂で実践している新入社員OJT 1年間でトレーナーが考えること

出版社 |

日本経済新聞出版社 |

筆者 |

博報堂大学 |

値段 |

2,090円(税込) |

出版年月日 |

2014年1月21日 |

ページ数 |

324ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

なし |

この本は、博報堂の現場で実践された1年間のOJTのリアルと、それを支える思考・支援の型をまとめた本です。

目次は以下の通りです。

|

つまりこの本は、属人的な根性論に頼らず、新人が前向きに挑戦したくなる育成方法を順を追って学べる一冊です。

著者について

この本の編者は、博報堂社内の教育機関「HAKUHODO UNIV.(博報堂大学)」です。

2005年設立以来、クリエイティブ企業に必要な「構想力と自走力」を支える人材開発を行っており、その中で培われた「実際に社内で回り続けている育成手法」を可視化しています。

本書のおすすめポイント

本書は、博報堂で実際に行われているOJTのプロセスを元に解説されているため、理論と実践がリアルに繋がっており、納得感を持ちながら読み進められます。

特に、OJTを属人化させず、再現性のある仕組みとして取り入れたい管理職の方にとって、実際に博報堂社内で機能している「育成の型」が言語化されている点は大いに参考になるでしょう。

また、新人が「自分ごと」として仕事に向き合うための育成のあり方についても、実践的なヒントが得られます。

まとめると、参考にしやすいポイントは以下の通りです。

|

実際、読者からは

|

といった声が寄せられており、実例を参考にOJTの仕組みを改善したい方にピッタリの1冊です。

こんな人におすすめ! |

|

「仕組みを作る管理職×実践」を学ぶのにおすすめの書籍1選

5章では、「仕組みを作る管理職×実践」を学ぶのにおすすめの書籍を1冊ご紹介します。

|

「人が育つ組織」を作るための具体的な取り組みについて知りたい方は、ぜひ読んでみてください。

1000人のエリートを育てた 爆伸びマネジメント

出版社 |

かんき出版 |

筆者 |

中尾 隆一郎 |

値段 |

1,870円(税込) |

出版年月日 |

2021年12月21日 |

ページ数 |

288ページ |

詳細(出版社公式サイト) |

|

Kindle |

あり |

この本は、意思決定・評価・育成など、組織運営に必要な全領域の実践ノウハウが網羅的に紹介された本です。

目次は以下の通りです。

|

つまりこの本は、OJTでの新人育成を組織成長の中に組み込んで考えられるようになるための実践書です。

著者について

著者・中尾隆一郎氏は、株式会社リクルートで29年間にわたり住宅・人材・IT領域での事業開発と組織マネジメントに従事していました。

特に、スーモカウンターを6年で売上30倍・店舗数12倍・社員数5倍に成長させた実績を持ち、退職後は株式会社中尾マネジメント研究所を立ち上げ、「中尾塾」などで経営者・リーダー層の育成に取り組んでいます。

「人と数字を同時に伸ばすマネジメントの第一人者」として注目されている人物です。

本書のおすすめポイント

本書は、曖昧な理論ではなく、全て行動レベルで再現可能な型を学べるところがおすすめです。

管理職の方がOJTのトレーナーに対し、「どう任せるか」「どんな声掛けをするか」といった日々の関わり方に悩む場面で、テンプレートや具体的な問いかけ例を活用して行動に落とし込めるのが特徴です。

例えば、以下のようなポイントが参考になります。

|

実際、読者からは

|

といった声が寄せられており、OJTの設計・整備を行ううえで、すぐに活かせる内容が解説されていることがうかがえます。

こんな人におすすめ! |

|

OJTは本を読むだけでは育成の成果に繋がらない

ここまで、おすすめの書籍8冊をご紹介してきましたが、OJTは本を読むだけでは育成の成果には繋がりません。

本を読むことは単なる「知識のインプット」に過ぎず、実践・応用・振り返りをしなければ「分かったつもり」で終わってしまうからです。

特にOJTは、「人と人との関係性」が重要なので、頭で理解した本の知識をそのまま使いこなせるとは限りません。

例えば、「フィードバックは具体的に、肯定的な言葉から始めると効果的」と本に書かれていたとしても、実際の現場では「忙しくて丁寧に言えなかった」「つい感情的に注意してしまった」など、理想通りにいかない現実が必ず起こります。

人はそのギャップを体感して初めて「どうしたらいいのか?」を考えるため、本の知識が経験として身につきます。

だからこそ、OJT本は「読む」だけで満足せず、実際に現場でやってみて振り返ることが大切です。

OJT本の知識を実務に活かすコツ

6章でもお伝えしたとおり、OJTに役立つスキルは本を読んだだけでは身につきません。大切なのは、本で得た知識を「実際の現場でどう活かすか」です。

そこで、ここでは、OJTの本を読んで得た知識を実務に活かすコツについてご紹介します。

OJT本の知識を実務に活かすコツ |

|

明確な目標を立てる

本の知識を実務に活かすには、最初に「どの場面でどう使いたいか」という目標を明確にすることが大切です。

OJT本にはさまざまなノウハウが詰まっていますが、「とりあえず全部読んで、何となくやってみよう」では実践につながりません。

まずは、自分がOJTの中で困っている具体的な場面を明確にし、「この悩みを解決するために、何を試すか?」という目的意識をもって本を読むことが重要です。

読む段階から「ここを改善したい」「このフレーズを使ってみよう」と決めておくと、本の内容が自分ごととして定着しやすくなります。

目の前の課題にひとつ絞って、本の内容を「目的・目標ありきで取り入れると、実際に知識を活用しやすくなり知識の定着にも繋がります。

本の知識を段階的に試してみる

OJT本で学んだ内容は、一度に全部取り入れようとせず、小さく試して徐々に広げていくのが成功のコツです。

OJT担当者・仕組みづくりの管理職それぞれで、以下のように進めていくのがおすすめです。

OJT指導担当者 |

|

仕組みを作る管理職 |

|

このように、指導者は「まず自分で試して新人の指導に取り入れていく」、管理職は「現場で小さく試して、制度として広げる」というステップを踏んでいくといいでしょう。

フィードバックと改善を繰り返す

OJT本の知識を実践に活かすには、「やって終わり」ではなく、振り返って改善を重ねるプロセスが不可欠です。

例えば、OJT担当者や仕組みを作る管理職それぞれで、以下のポイントを意識した「振り返りや改善」をするのがいいでしょう。

OJT指導担当者 |

|

仕組みを作る管理職 |

|

このように、指導担当者は「個人レベルで実践を振り返る」、管理職は「フィードバックを仕組みに反映する」というサイクルを回すことで、本の知識を現場に取り入れることができます。

指導する人のスキルや理解力に合わせて教え方を調整する

OJTでは、本に書かれた方法が正解とは限らないため、指導する人のスキルや理解力に合わせて教え方を調整するのも重要です。

例えば、理屈で理解するタイプの新人には「説明多め」、やってみて覚えるタイプには「実践多め」の指導が効果的です。

また、慎重派の新人には段階的に進め、チャレンジ志向の強いタイプにはある程度の自由を与えるなど、性格やペースに合わせて調整することが、育成効果を高めるコツだと言えます。

「相手に合わせる」視点を持つだけで、同じ内容でも伝わり方や成長スピードが大きく変わるため、OJTの効果は何倍にも人がります。

OJT本の知識を「現場で活かせる仕組み」にするなら、「UMU」をご活用ください! |

OJT本を読んで「これは現場で使えそう!」と思っても、実際には 「どう教えたらいいかわからない」 など、実務の壁にぶつかることが少なくありません。 そんな悩みを解決するのが、AI×現場教育の「UMU(ユーム)」です。 UMUは、AIコーチングによるセールスロープレの自動化など、現場教育の属人化を防ぎ、トレーニングの効率化を図るサポートツールです。 創業者がGoogleの社内トレーナー出身ということもあり、効果的な学習設計と直感的な使いやすさを備えています。 OJT本で得た知識を「わかった」で終わらせず、現場で定着させる仕組みを整えたいと考えている方は、ぜひ一度UMUの活用をご検討ください。 \\ぜひ、UMUの機能をご確認ください!// |

まとめ

この記事では、「OJTに役立つおすすめ本8選」をご紹介しました。

まず、自分に合った本を選ぶためには、以下のポイントを意識するといいでしょう。

OJTの本を選ぶ際のポイント |

|

続いて、本記事でご紹介した8冊は以下の通りです。

書籍名 |

概要(一文程度で) |

OJTにおいて「新人の主体性を引き出す関わり方」が学べる本 |

|

新人の個性を活かしながら、自分自身も育成者として成長するための考え方のヒントをくれる本 |

|

OJTの各ステップに対応した「OJTの全体像と具体策」を網羅できる本 |

|

現場のリアルな事例から「育成に向き合う姿勢」そのものを磨ける本 |

|

OJTを現場任せにせず、会社全体で支える「育成の仕組み」として再構築する視点が得られる本 |

|

感情に振り回されず「空気を整えながら育てる」ための「型と行動」のヒントが得られる本 |

|

現場で実践された1年間のOJTのリアルと、それを支える思考・支援の型をまとめた本 |

|

意思決定・評価・育成など、組織運営に必要な全領域の実践ノウハウが網羅的に紹介された本 |

また、本で学んだOJTの知識を実務に活かすコツは、以下の通りです。

OJT本の知識を実務に生かすコツ |

|

「本を読んで終わり」にせずに、実務に落とし込んでスキルとして定着を図るのがおすすめです。

LDcubeでは、OJTのデジタル化の支援のサービスやOJTト指導者研修、OJT指導者研修の内製化支援サービスを提供しています。無料のプログラム体験会やプラットフォームのデモ体験会なども行っています。お気軽にお声がけください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。