【2026年】企業のコンプライアンスの本おすすめの17選!

「他社のコンプライアンス強化の流れを受けて、自社でもコンプライアンスを強化していきたい。基礎から学びたいけれど、コンプライアンスを学べる本はないかな?」

「管理職やリーダー層にコンプライアンス意識を持ってほしい...手軽に学んでもらえるよう本を共有したいけれど、おすすめはある?」

昨今、ニュースや新聞で企業のコンプライアンス違反が目に留まる機会が増え、今まで以上にコンプライアンスの強化が求められています。

まずは基礎知識や具体的な対策を把握するために本を活用したいものの、どのような本を選べばいいのか悩ましいですよね。

企業のコンプライアンス強化におすすめの本は、下記の17冊です。

コンプライアンスは品質管理や労務、ハラスメントなど扱う領域が広いため、領域に応じた本を選び基礎知識を学ぶことも可能です。

コンプライアンスの基礎知識を学ぶ本 | |

・企業が取り組むべきコンプライアンスをまとめた1冊 | |

・コンプライアンスの基礎知識から関連する法律までを網羅した1冊 | |

・コンプライアンスの概要や事例、シーンごとに必要なコンプライアンスをまとめた1冊 | |

・経営者や管理職層を対象にリスクに強い組織文化を醸成する方法をまとめた1冊 | |

・実際に企業で起きた不祥事全167を簡単に分かりやすくまとめた1冊 | |

労務・法務のコンプライアンスを学ぶ本 | |

・法務部に求められる知識やコンプライアンス、他部署との連携方法などが分かる1冊 | |

・労務業務に関連するコンプライアンスと自社の労務コンプライアンス調査方法をまとめた1冊 | |

・3大労使トラブルが起きたときに、円満解決をする話し合いのポイントをまとめた1冊 | |

品質管理のコンプライアンスを学ぶ本 | |

・品質コンプライアンス違反が発生する原因や違反を起こさない対応方法などをまとめた1冊 | |

・品質不正を起こさないための7つのポイントをまとめた1冊 | |

・品質不正の原因と防ぐための対策をまとめた1冊 | |

情報管理、セキュリティのコンプライアンスを学ぶ本 | |

・情報セキュリティの基礎知識や最新キーワードをまとめた1冊 | |

・企業に求められる情報マネジメントの概要や具体的な手法をまとめた1冊 | |

ハラスメントのコンプライアンスを学ぶ本 | |

・心理的安全性の概要や心理的安全性を高めるためのリーダー行動などをまとめた1冊 | |

・ハラスメントの基礎やハラスメントの「アウト・セーフ」の判断基準をまとめた1冊 | |

・ハラスメントを「しない」「させない」を徹底するための対策をまとめた1冊 | |

・パワーハラスメントの概要や判断基準、対策をまとめた1冊 | |

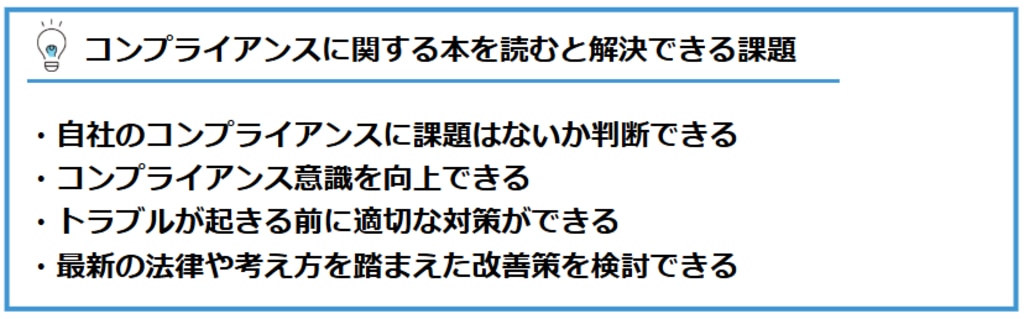

適切な本を選べると下記のような課題を解消でき、自社のコンプライアンス強化やコンプライアンス対策に役立ちます。

だからこそ、自社の課題や目的に合う1冊を見つけて、コンプライアンス強化に活用しましょう。

そこで、本記事では、コンプライアンスに関する本を17冊領域別に特徴やおすすめの人などを踏まえてご紹介します。

最後まで読めば、まずはどの本を読むべきか分かり、課題の解消やコンプライアンス対策などに活用できます。

コンプライアンスは企業の社会的責任として、重要視されています。時代に応じた適切な対策をするためにも、ぜひ参考にしてみてください。

▼社内での「読書会(対話会)」のやり方については下記で詳しく解説しています。 |

▼コンプライアンス特集ページを作成しました。ハラスメントとの違いや種類、学習方法まで体系的に解説しています。 |

▼ コンプライアンスについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼コンプライアンス教育については下記にまとめています。

目次[非表示]

- 1.コンプライアンスに関するおすすめの本17冊一覧

- 2.【基礎知識】コンプライアンスの基礎を学ぶ本5選

- 2.1.コンプライアンスのすべて~取り組むことが求められるこれまでとこれからのテーマ~

- 2.2.初級ビジネスコンプライアンス第3版「社会的要請への適応」から事例理解まで

- 2.3.社会人なら知っておきたいコンプライアンスの落とし穴 第2版

- 2.4.コンプライアンスリスクに対するリテラシーの高い組織をつくる 激動の時代を生き抜くための唯一の不祥事予防法(改訂版)

- 2.5.企業不祥事インデックス 第3版

- 3.【労務・法務】コンプライアンスに関する本

- 3.1.企業改革への新潮流 法務コンプライアンス実践ガイド

- 3.2.労務コンプライアンス チェックリストでわかる人事労務リスク対策

- 3.3.訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法 ハラスメント・復職トラブル・残業代請求

- 4.【品質管理】コンプライアンスに関する本

- 5.【情報管理】コンプライアンスに関する本

- 6.【セクハラ・パワハラ】コンプライアンスに関する本

- 6.1.恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす

- 6.2.「パワハラ防止法」対応!!「職場のハラスメント」早わかり

- 6.3.「ハラスメント」の解剖図鑑

- 6.4.パワーハラスメント(第2版)

- 7.コンプライアンスの強化は本を読むだけで終わらせない

- 8.コンプライアンスの理解を深める2つの研修方法

- 9.まとめ:読書+研修会がおすすめ

コンプライアンスに関するおすすめの本17冊一覧

まずは、本記事で紹介するコンプライアンスに関するおすすめを一覧にまとめました。

コンプライアンスの基礎知識を学ぶ本や労務に関する本、ハラスメントの対策を学べる本など領域ごとに分けて、紹介しています。

「組織に必要なコンプライアンスの基礎知識が知りたい」場合はまず基礎知識を学べる本から、「労務担当者がコンプライアンスを意識するための本がほしい」場合は労務・法務のコンプライアンスを学ぶ本からなど、知識習得の目的や課題に応じて必要な本からチェックしてみるといいでしょう。

コンプライアンスの基礎知識を学ぶ本 | |

・企業が取り組むべきコンプライアンスをまとめた1冊 | |

・コンプライアンスの基礎知識から関連する法律までを網羅した1冊 | |

・コンプライアンスの概要や事例、シーンごとに必要なコンプライアンスをまとめた1冊 | |

・経営者や管理職層を対象にリスクに強い組織文化を醸成する方法をまとめた1冊 | |

・実際に企業で起きた不祥事全167を簡単に分かりやすくまとめた1冊 | |

労務・法務のコンプライアンスを学ぶ本 | |

・法務部に求められる知識やコンプライアンス、他部署との連携方法などが分かる1冊 | |

・労務業務に関連するコンプライアンスと自社の労務コンプライアンス調査方法をまとめた1冊 | |

・3大労使トラブルが起きたときに、円満解決をする話し合いのポイントをまとめた1冊 | |

品質管理のコンプライアンスを学ぶ本 | |

・品質コンプライアンス違反が発生する原因や違反を起こさない対応方法などをまとめた1冊 | |

・品質不正を起こさないための7つのポイントをまとめた1冊 | |

・品質不正の原因と防ぐための対策をまとめた1冊 | |

情報管理、セキュリティのコンプライアンスを学ぶ本 | |

・情報セキュリティの基礎知識や最新キーワードをまとめた1冊 | |

・企業に求められる情報マネジメントの概要や具体的な手法をまとめた1冊 | |

ハラスメントのコンプライアンスを学ぶ本 | |

・心理的安全性の概要や心理的安全性を高めるためのリーダー行動などをまとめた1冊 | |

・ハラスメントの基礎やハラスメントの「アウト・セーフ」の判断基準をまとめた1冊 | |

・ハラスメントを「しない」「させない」を徹底するための対策をまとめた1冊 | |

・パワーハラスメントの概要や判断基準、対策をまとめた1冊 | |

※本記事で紹介している本の価格は、2025年4月時点の価格です

次の章からは、コンプライアンスを学ぶ本を分かりやすく解説していきます。ぜひ、お気に入りの1冊を見つけてみましょう。

【基礎知識】コンプライアンスの基礎を学ぶ本5選

まずは、企業や組織運営に必要なコンプライアンスの基礎知識を学びたいときにおすすめの本をご紹介します。

本章で紹介する本は、下記のような課題、目的がある場合におすすめです。

【本章で紹介する本が向いているケース】

|

企業や組織運営に必要なコンプライアンスとはどのようなものか分かる本を厳選しているので、参考にしてみてください。

コンプライアンスのすべて~取り組むことが求められるこれまでとこれからのテーマ~

本書は、企業が取り組むべきコンプライアンス、そして今後求められるコンプライアンスをまとめた1冊です。

コンプライアンスにはさまざまな領域がありますが、下記のように会社運営に関わる領域を網羅しています。生成AIやフリーランス新法などの新しいトピックスにも触れています。

【本書で扱っている領域例】

|

また、企業法務やコンプライアンス推進活動に精通した弁護士である著者の知見や知識を取り入れながら、難しい題材分かりやすく解説している点もポイントです。

最新の判例や事件も踏まえてまとめているので、難しい内容でも理解しやすくなっています。

コンプライアンスに関連する業務に携わる場合や管理職層がコンプライアンスの基礎知識を習得したい場合におすすめの1冊です。

出版社 | 第一法規株式会社 |

著者 | 中島茂 |

値段 | 3,080円(税込) |

出版年月日 | 2024年6月19日 |

ページ数 | 250ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | なし |

初級ビジネスコンプライアンス第3版「社会的要請への適応」から事例理解まで

本書は、コンプライアンスの基礎知識から関連する法律までを網羅した1冊です。

著者、編者ともに弁護士事務所を開設した経歴を持ち、企業活動に関係する法令を体系的に理解できるよう工夫している点が特徴です。

著者はコンプライアンスへの適応を「社会的要請への適応」と捉えて、何をすると違反になるのかではなく「何をしなければならないのか」理解することが重要だと述べています。

そのため、第1部ではコンプライアンスの手法や役割に触れて、企業がどのような方向性で健全な事業活動をしなければならないのか理解できるようになっています。

【本書の第1部】

|

「ビジネスコンプライアンス検定」の初級試験公式テキストとしても選定されている1冊なので、コンプライアンスに関する正しい知識を体系的に身につけたい人におすすめです。

出版社 | 東洋経済新報社 |

著者 | 元榮太一郎(編集:郷原信郎) |

値段 | 3,080円(税込) |

出版年月日 | 2022年6月3日 |

ページ数 | 248ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

社会人なら知っておきたいコンプライアンスの落とし穴 第2版

本書は、社会人として知っておきたいコンプライアンスの概要や事例、シーンごとに必要なコンプライアンスをまとめた1冊です。

「コンプライアンスとは何なのか」「コンプライアンスに反するとどうなるのか」という基礎知識だけでなく、下記のようにシーンに応じて必要なコンプライアンスを解説しています。

【本書で扱っているシーン別のコンプライアンス例】

|

オフィスでのコンプライアンスであれば、個人情報保護やハラスメントなどコンプライアンス違反になる項目ごとに事例を踏まえて分かりやすくまとめている点が特徴です。

コンプライアンスに関する知識を深めたい管理職層だけでなく、社員のコンプライアンス意識向上を目指す本として活用できる1冊です。

出版社 | 経済法令研究会 |

著者 | 日本コンプライアンス・オフィサー協会(編集) |

値段 | 2,420円(税込) |

出版年月日 | 2023年10月15日 |

ページ数 | 240ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | なし |

コンプライアンスリスクに対するリテラシーの高い組織をつくる 激動の時代を生き抜くための唯一の不祥事予防法(改訂版)

本書は、経営者や管理職層を対象に、リスクに強い組織文化を醸成する方法をまとめた1冊です。

著者のコンサルティング経験から得た組織のコンプライアンスリテラシーを高めるノウハウを記載しているので、具体的に何をすればいいのか分かる内容になっています。

とくに、第2部ではリスクマップを使ったリスクコミュニケーション法や具体的な施策など、組織でコンプライアンス研修をするときに活用できる内容に触れている点がポイントです。

【本書の第2部で扱う内容】

|

管理職やリーダーなどが、コンプライアンスの基礎知識と組織のコンプライアンスリテラシーを高める施策の双方を理解したいときにおすすめの1冊です。

出版社 | 第一法規株式会社 |

著者 | 大久保和孝 |

値段 | 2,860円(税込) |

出版年月日 | 2025年1月30日 |

ページ数 | 222ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | なし |

企業不祥事インデックス 第3版

「企業不祥事インデックス」は、実際に企業で起きた不祥事全167を簡単に分かりやすくまとめた1冊です。

1つの不祥事の発覚から事後経過までを見開き2ページに収まるように整理しており、どのような不祥事が起きているのか理解するきっかけになります。

また、下記のように不祥事の分野ごとに分けて記載されているので、自社ではどのような不祥事を避けなければならないのか把握しやすい点も特徴です。

【本書で扱っている不祥事分野の例】

|

組織のコンプライアンスを高めるには基礎を理解するではなく、実際に起きた事例を知り対策を検討することも重要です。

経営者や管理職がコンプライアンスの不祥事事例を把握して、コンプライアンス意識を高めたいときにおすすめの本です。

出版社 | 株式会社商事法務 |

著者 | 竹内朗・上谷佳宏・上村剛・笹本花生(編著) |

値段 | 3,300円(税込) |

出版年月日 | 2024年1月 |

ページ数 | 352ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | なし |

【労務・法務】コンプライアンスに関する本

続いて、労務や法務のコンプライアンスを学びたいときにおすすめの本をご紹介します。

本章で紹介する本は、下記のような課題、目的がある場合におすすめです。

【本章で紹介する本が向いているケース】

|

労務や法務は企業のコンプライアンス向上に関わる業務が多いので、正しい知識が求められます。ぜひ、労務や法務のコンプライアンスリテラシー向上にお役立てください。

企業改革への新潮流 法務コンプライアンス実践ガイド

本書は、法務部の役割を細かく解説し、法務部に求められる知識やコンプライアンス、他部署との連携方法などが分かる1冊です。

組織内での法務部の業務内容にとどまらず、法務部に求められるコンプライアンスや起こりがちなトラブルにも触れています。

【本書で触れている内容の一部】

|

そのため、単に法務部門の業務内容を理解するだけでなく、法務部門をどのように機能させるのか、法務部門がどのようにコンプライアンスと向き合わなければならないのか分かります。

これから企業の法務業務に携わる人だけでなく、既に法務業務をしており、改めてコンプライアンスや法務としてできることを模索したい場合にも向いている1冊です。

出版社 | 清文社 |

著者 | 浜辺陽一郎 |

値段 | 3,520円(税込) |

出版年月日 | 2021年10月15日 |

ページ数 | 336ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | なし |

労務コンプライアンス チェックリストでわかる人事労務リスク対策

本書は、労務業務に関連するコンプライアンスと自社の労務コンプライアンス調査方法をまとめた1冊です。

労務コンプライアンスを遵守しないリスク、労務コンプライアンスの課題を理解するだけでなく、自社の労務コンプライアンスを調査する具体的な方法を記載している点が特徴です。

【本書で触れている労務コンプライアンス調査項目】

|

コンプライアンス遵守のチェック、改善、モニタリングの一連の流れが実践できるように、必要なポイントにも触れています。

組織の労務業務に携わる中で、自社のコンプライアンスの現状を可視化し改善していきたいと考えている担当者におすすめの本です。

出版社 | 株式会社労務行政 |

著者 | 社会保険労務士法人みらいコンサルティング |

値段 | 3,300円(税込) |

出版年月日 | 2024年10月18日 |

ページ数 | 272ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法 ハラスメント・復職トラブル・残業代請求

本書は「職場内のパワハラトラブル」「私傷病休職からの復職を巡るトラブル」「未払い残業代トラブル」という3大労使トラブルが起きたときに、円満解決をする話し合いのポイントをまとめた1冊です。

著者3名は、事業者から相談を受けて労使トラブルを解決する弁護士として、円満解決に取り組んできました。

その中で培ってきたノウハウや実際の現場から見えてきたポイントを「難しく見える労使トラブルも正しい方法で話し合いをすれば解決できる」というテーマをもとに分かりやすく記載しています。

例えば、復職を巡るトラブルでは、トラブル発生時に何をするべきか労務担当者が理解できるようにまとめている点がポイントです。

実際の事例も踏まえて、トラブル発生時にしてはいけないことも、分かるようになっています。

【本書の復職を巡るトラブルの内容例】

|

現在労務トラブルを抱えている場合はもちろんのこと、労務トラブルに備えてコンプライアンスを遵守した解決策を把握しておきたい場合に向いています。

出版社 | 株式会社日本法令 |

著者 | 西川暢春・井田瑞輝・木澤愛子 |

値段 | 2,750円(税込) |

出版年月日 | 2025年1月 |

ページ数 | 240ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

【品質管理】コンプライアンスに関する本

ここでは、品質管理のコンプライアンスを学ぶ本をご紹介します。

昨今、品質不正や品質偽装などのニュースが目に留まるようになり、コンプライアンスの中でも重要度を増している領域です。

【品質管理のコンプライアンスを学ぶおすすめの本】 |

本章で紹介する本は、下記のような課題、目的がある場合におすすめです。

【本章で紹介する本が向いているケース】

|

品質管理を怠ると、企業やブランドの信頼を失う事態に発展する可能性があります。コンプライアンスを強化するためにも、参考にしてみてください。

基本がわかる実践できる 図解 品質コンプライアンスのすべて

本書は、品質コンプライアンス違反が発生する原因や違反を起こさない対応方法、具体的な対策をまとめた1冊です。

品質コンプライアンスに対応するには、適切なプロセスの理解が重要だと考え、長年品質コンプライアンスに取り組んでいる著者だからこそ分かる仕組みや対策に触れています。

とくに、品質コンプライアンスに関してはオリジナルな分析法に言及し、品質コンプライアンスを維持する実践的な方法が分かる点が特徴です。

【本書で扱っている内容の一部】

|

ISO9001(品質マネジメントシステム)の要求事項や対応にも触れているので、規格に沿ったコンプライアンスマネジメントも検討できるようになります。

自社の品質コンプライアンスリスクを把握して、適切な対応をしたいと考えている管理職層や担当者におすすめの1冊です。

出版社 | 日本能率協会マネジメントセンター |

著者 | 小林久貴 |

値段 | 2,200円(税込) |

出版年月日 | 2019年9月27日 |

ページ数 | 232ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

製造現場を守る7箇条 ストップ品質不正

本書は「なぜ製造現場で品質不正が起きるのか」に着目し、不正を起こさないための7つのポイントを分かりやすく解説しています。

本書では、品質不正防止のゴールを「働く人が幸せを感じる職場」だと考えています。品質不正では立場の弱い部署と強い部署の格差があり、この歪みが根本的な原因になっているケースが多いからです。

そこで、下記の7箇条を意識して品質不正を許さない職場を目指せるように、大切なポイントを丁寧にまとめています。

【品質不正を許さないための7箇条】

|

ただ重点を述べるのではなく具体的なエピソードを踏まえているので、現在の組織と比較しながら改善点を模索できる点がポイントです。

品質コンプライアンスの向上を目指して、組織の改善を検討している管理職や担当者におすすめの1冊です。

出版社 | 株式会社日経BP |

著者 | 安岡孝司 |

値段 | 2,200円(税込) |

出版年月日 | 2022年6月13日 |

ページ数 | 240ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

品質不正はなぜ起こるのか

本書は、品質不正の原因と防ぐための対策をまとめた1冊です。

品質不正は「動機」「機会」「正当化」の3つの要素からなる「不正のトライアングル理論」に当てはめると原因が分かると考え、品質不正に陥る原因や想定されるケースを詳しく解説しています。

また、品質不正に陥らないための対策や不正発覚後の適切な対応にも、触れている点がポイントです。

【本書の主要目次】

|

品質不正に陥る原因を把握して対策を検討したい場合や、品質不正を回避するための計画を立てたい場合におすすめの1冊です。

出版社 | 株式会社日科技連出版社 |

著者 | SOMPOリスクマネジメント株式会社 |

値段 | 2,750円(税込) |

出版年月日 | 2024年10月8日 |

ページ数 | 176ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | なし |

【情報管理】コンプライアンスに関する本

続いて、情報管理のコンプライアンスを学ぶ本を厳選してご紹介します。

【情報管理のコンプライアンスを学ぶおすすめの本】 |

本章で紹介する本は、下記のような課題、目的がある場合におすすめです。

【本章で紹介する本が向いているケース】

|

情報管理は個人情報保護法やサイバーセキュリティ基本法など多くの法律が絡み、コンプライアンス強化が求められる領域です。

企業として正しい判断をするためにも、基礎知識を身につけておきましょう。

マンガ+図解で基礎がよくわかる情報セキュリティの教科書

本書は、情報セキュリティの基礎知識や最新キーワードをマンガと図解を含めながら分かりやすく解説している本です。

情報セキュリティの仕組みや対策を一通り網羅し、全体像を掴めることを目的としています。下記のように、情報セキュリティの基礎から対策までをまとめているので、実務に活用しやすい点が特徴です。

【本書で扱っている8つの章】

|

また、各節の冒頭には例え話や身近な例を交えたマンガを掲載しており、難しく感じる内容でもイメージが掴めるように工夫しています。

その後に図解や事例を踏まえた解説をして、理解が深まる構造になっています。

情報関連のコンプライアンス強化のために情報セキュリティを基礎から学びたい場合や、組織、チームの情報セキュリティを高めたい場合におすすめの1冊です。

出版社 | 技術評論社 |

著者 | 左門至峰・厚焼サネ太 |

値段 | 1,980円(税込) |

出版年月日 | 2024年7月8日 |

ページ数 | 256ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

インフォメーション・ガバナンス 企業が扱う情報管理のすべて 顧客情報から社内情報まで

本書は、企業に求められる情報マネジメントの概要や具体的な手法についてまとめた1冊です。

日本企業は情報マネジメントに遅れを取っていることを指摘して、文書管理や情報管理はコンプライアンスの重要な要素になってきていると述べています。

適切な情報マネジメントができるように、下記のようにマネジメント手法や管理方法を1冊に凝縮している点が特徴です。

【本書で扱っている内容例】

|

コンプライアンス強化のため強固な情報マネジメントをしたいものの、どこから始めればいいのか分からない担当者におすすめの1冊です。

出版社 | 東洋経済新報社 |

著者 | 編著:ベーカー&マッケンジー法律事務所・デロイトトーマツ コンサルティング合同会社・デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 著者:近藤浩・達野大輔・西垣建剛・田邊政裕・渡邊大貴・安井望・西尾素己・齋藤滋春 |

値段 | 3,960円(税込) |

出版年月日 | 2018年6月28日 |

ページ数 | 256ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

【セクハラ・パワハラ】コンプライアンスに関する本

最後に、セクハラやパワハラなどのハラスメントを学ぶおすすめの本をご紹介します。

【ハラスメントに関するコンプライアンスを学ぶおすすめの本】 |

本章で紹介する本は、下記のような課題、目的がある場合におすすめです。

【本章で紹介する本が向いているケース】

|

ハラスメントは企業のコンプライアンス意識が問われる領域なので、正しい知識を身につけ適切な対策ができるようにしましょう。

恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす

「恐れのない組織」は、心理的安全性の概要や心理的安全性を高めるためのリーダー行動などをまとめた本です。

ハラスメントを防止するには、円滑なコミュニケーションが取れて過度なストレスを回避できる心理的安全性(チームのメンバーが安心して自分の意見を言ったり、失敗を恐れずに挑戦したりできる環境)が確保された環境が必要です。

本書では、心理的安全性のコンセプトの産みの親であるエイミー・C・エドモンドソン博士から、心理的安全性の概要や考え方を正しく学べます。

本書は3部構成になっており、下記のように概要から企業の事例、実践的な行動まで理解できる点が特徴です。

【本書の構成】 1部:心理安全性の概念と必要性 2部:ピクサー、フォルクスワーゲン、福島原発などさまざまな事例を踏まえた心理的安全性が与える影響 3部:フィアレス(不安や恐れがない)な職場を作るために必要なリーダー行動 |

ハラスメントの起きない職場を目指して心理的安全性を高めたいと考えている管理職やリーダー層に、おすすめの1冊です。

▼ハラスメントと心理的安全性の関係性は、下記の記事で詳しく解説しています。

⇒心理的安全性を高めてハラスメントを防ぐには?職場と組織の仕組みづくりのコツを解説!

出版社 | 英治出版 |

著者 | エイミー・C・エドモンドソン(訳者:野津智子・解説:村瀬俊朗) |

値段 | 2,640円(税込) |

出版年月日 | 2021年2月1日 |

ページ数 | 320ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

「パワハラ防止法」対応!!「職場のハラスメント」早わかり

本書は、職場のハラスメントの基礎知識からハラスメントの「アウト・セーフ」の判断基準までを網羅した1冊です。

とくに、パワハラでは「パワハラ防止法」の概要に触れつつ、Q&A形式でどのような行為がパワハラに該当するのか理解できるようまとめています。

「遅刻を注意するとパワハラになる?」「高すぎる目標設定はパワハラ?」など、職場で起こりうるシーンがパワハラに該当するのか判断できる点が特徴です。

【本書で触れているパワハラの判定基準】

|

また、ハラスメントを判定するだけでなく、ハラスメントを防ぐための具体的な方法にも触れています。

職場で起こり得るハラスメントを把握してコンプライアンスを強化したい場合や、現在ハラスメントが起きていないか判断したい場合におすすめの1冊です。

出版社 | PHP研究所 |

著者 | 布施直春 |

値段 | 1,320円(税込) |

出版年月日 | 2020年3月17日 |

ページ数 | 224ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

「ハラスメント」の解剖図鑑

「「ハラスメント」の解剖図鑑」は、ハラスメントを「しない」「させない」を徹底するための具体的な対策をまとめた本です。

さまざまな企業、公官庁のハラスメントを解決に導いてきた著者が分析した、職場で起こりやすい48のハラスメントと対策法を解説しています。

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントだけでなく、下記のような多様なハラスメントに触れている点が特徴です。

【本書で扱っているハラスメントの例】

|

ハラスメントごとによくある事例やハラスメントにならない行動、言動を記載しているので「ハラスメントに該当する行動はないか」「具体的な対策はできているか」確認できます。

時代に応じたハラスメントに関するコンプライアンス強化をしたい場合や、管理職やリーダー層にハラスメント意識を高めてほしい場合におすすめの1冊です。

出版社 | 誠文堂新光社 |

著者 | 宮本剛志 |

値段 | 1,760円(税込) |

出版年月日 | 2024年8月17日 |

ページ数 | 160ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

パワーハラスメント(第2版)

「パワーハラスメント」は、パワーハラスメントの概要や判断基準、適切なコミュニケーション方法など、パワーハラスメントに関する基礎知識をまとめた1冊です。

著者の岡田氏は「パワーハラスメント」という言葉の生みの親で、厚生労働省の委員会なども務めた第一人者です。

パワーハラスメントに精通しているからこそ分かる着眼点で、パワーハラスメントと指導の境目やパワーハラスメントにならないコミュニケーションなどを分かりやすく解説しています。

【本書で紹介しているパワーハラスメントにならないコミュニケーション方法の例】

|

また、ケーススタディーも多く紹介しているので、どのようなケースがパワーハラスメントになるのか判断しやすい点もポイントです。

パワーハラスメントに関して基礎知識からしっかりと学びたい場合や、コンプライアンス強化のためにパワーハラスメント対策をしたい場合におすすめの1冊です。

出版社 | 日本経済新聞出版 |

著者 | 岡田康子・稲尾和泉 |

値段 | 946円(税込) |

出版年月日 | 2018年8月14日 |

ページ数 | 208ページ |

詳細(出版社公式サイト) | |

Kindle | あり |

コンプライアンスの強化は本を読むだけで終わらせない

ここまで、企業のコンプライアンスを強化するための知識習得ができるおすすめの本を紹介してきました。

最新の事例や法令などを踏まえた本が多く、コンプライアンスの必要性や企業が取り組むべきことが理解できたでしょう。

しかし、コンプライアンスの知識習得は、本を読むだけで終わらせてはもったいないです。

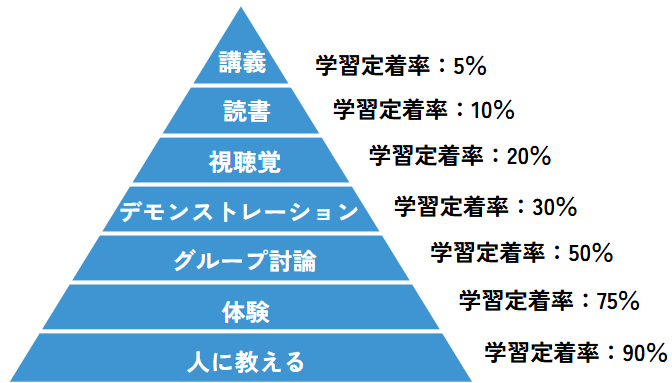

なぜなら、読書をしただけでの知識の定着率は10%で、チームや組織で活用する前に忘れてしまう可能性があるからです。

下記は、学習方法と学習定着率の関係性を示した「ラーニングプラミッド」です。このピラミッドからも知識を習得するだけでなく、アウトプットする機会が必要なことが分かるでしょう。

そのため、コンプライアンスに関する本を読むだけでなく、同時に他の研修も併せて検討するようにしましょう。

コンプライアンスの理解を深める2つの研修方法

ここでは、コンプライアンスに関する本での知識習得と併せて実施したい、2つの研修方法をご紹介します。

研修方法 | 概要 |

集合研修 | ・受講者と講師が同じ場所に集まり研修をする手法 |

eラーニング | ・インターネット環境を利用して一人一人が好きな時間にパソコンやスマートフォンから動画、資料を見て知識を習得する手法 |

私たちLDcubeが提供している研修と併せて解説していくので、自社のコンプライアンスを強化するためにどのような研修ができそうか検討してみてください。

集合研修

集合研修とは、受講者と講師が同じ場所に集まり研修をする手法です。

リアルタイムでコミュニケーションを取りながら進行できるため、ロールプレイングやディスカッションなど実践的なプログラムを実施しやすい点が特徴です。

一方で、受講者のスケジュールを合わせる必要があるので、事前にスケジュールを立てて計画的に進める必要があるでしょう。

私たちLDcubeは、管理職やリーダー層の自己理解を深めたり、心理的安全性を高めたりする、コンプライアンスを遵守しやすい基盤を整える研修プログラムを提供しています。

「コンプライアンスを強化するために管理職やリーダー層の人間力を向上させたい」「部下から信頼されて心理的安全性を確保できるリーダーになってほしい」などの課題を抱えている場合は、ぜひ実施を検討してみてください。

おすすめの研修プログラム | |

自己の感情をコントロールして対人関係や組織運営をより良くする知識を習得するプログラム | |

自己理解を深めて強みや行動スタイルを発見し、周囲にいい影響力を発揮する方向性を明確にできるプログラム | |

▼コンプライアンス研修に関しては下記の記事でも解説しています。

⇒コンプライアンス研修で不祥事防止!?ネタ切れを乗り越えるアイデアを紹介!

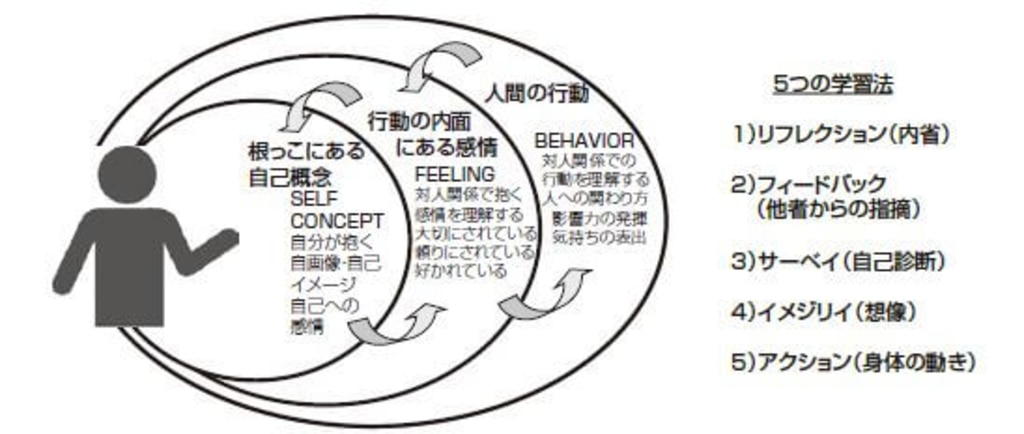

◆HEP(ヒューマン・エレメントプログラム)

HEP(ヒューマン・エレメントプログラム)は、自己の感情をコントロールして対人関係や組織運営をより良くする知識を身につけるプログラムです。

セルフエスティーム(分自身を価値あるものとして尊重する感覚)を身につけ、他社と良好な関係を築ける、生産性が高まる状態を目指します。

HEPでは下記の5つの学習法に取り組み、自己理解を深めていきます。

【5つの学習法】

|

コンプライアンスの向上では、「ハラスメントを起こさない」「コンプライアンスの重要性を理解してもらう」などの場面で、部下や他部署との関わり方が非常に重要です。

HEPを受講することで、リーダーや管理職が自分自身を理解して、他社と良好な関係を築けるようなコミュニケーションに改善できるでしょう。

「コンプライアンスを強化するために、リーダーや管理職にまずは他社と良好な関係を築ける基盤を整えてほしい」という場合は、ぜひ受講を検討してみてください。

◆LIFO(ライフォ)

LIFO(ライフォ)は、自己理解を深めて強みや行動スタイルを発見し、周囲にいい影響力を発揮する方向性を明確にできるプログラムです。

LIFOには下記の特徴があり行動科学に基づき「強み」を理解し行動に落とし込むことで、対人関係の円滑化が目指せます。

【LIFOの特徴】

|

コンプライアンスの文脈ではハラスメントの防止や、コンプライアンスリテラシー向上を目指す組織づくりに活用できるでしょう。

LIFOに関して分かりやすくまとめた無料の資料をご用意していますので、コンプライアンス向上に向けて活用したいと感じた場合は、お気軽にダウンロードしてみてください。

eラーニング

eラーニングとは、インターネット環境を利用して一人一人が好きな時間にパソコンやスマートフォンから動画、資料を見て知識を習得する手法です。

基本的にはeラーニングシステムやLMS(学習管理システム)を活用して、コンプライアンスに関する動画を視聴し知識を習得します。

時間や場所に縛られないため、忙しい管理職やリーダーでも、学びを進められる点が特徴です。

ただし、eラーニングのみではアウトプットの機会がないので、別途テストを実施する、ディスカッションをするなど、アウトプットを含めた育成計画を立てることがおすすめです。

私たちLDcubeでは、コンプライアンスについて学べるeラーニングを提供しています。

コンプライアンスに関するコースやパッケージとして、下記のようなものを用意しています。

CrossKnowledgeのプログラム例 | |

経営倫理やコンプライアンス、コーポレートガバナンスなど、企業が社会的責任を果たすためにどのような行動を取ればいいのか学びます | |

コンプライアンスやハラスメントの基礎知識から具体的な防止策まで体系的に学びます | |

心理的安全性概要や必要性など心理的安全性のない職場がいかに対人関係の不安を生むか学びます | |

リーダーシップの弱点を取り除き前進するための行動を学びます | |

▼eラーニングでコンプライアンスを学ぶメリットやポイントは、下記の記事でも詳しく解説しています。

⇒eラーニングでコンプライアンスを学ぶには?ポイントや新学習法を解説

自社のコンプライアンス強化を目指した知識習得に、eラーニングを活用してみたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:読書+研修会がおすすめ

本記事では、コンプライアンスを学ぶときに役立つ本を厳選してご紹介しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇コンプライアンスの基礎知識を学ぶ本は下記のとおり

- コンプライアンスのすべて~取り組むことが求められるこれまでとこれからのテーマ~

- 初級ビジネスコンプライアンス第3版「社会的要請への適応」から事例理解まで

- 社会人なら知っておきたいコンプライアンスの落とし穴 第2版

- コンプライアンスリスクに対するリテラシーの高い組織をつくる 激動の時代を生き抜くための唯一の不祥事予防法(改訂版)

- 企業不祥事インデックス 第3版

〇労務・法務のコンプライアンスを学ぶ本は下記のとおり

- 企業改革への新潮流 法務コンプライアンス実践ガイド

- 労務コンプライアンス チェックリストでわかる人事労務リスク対策

- 訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法 ハラスメント・復職トラブル・残業代請求

〇品質管理のコンプライアンスを学ぶ本は下記のとおり

- 基本がわかる実践できる 図解 品質コンプライアンスのすべて

- 製造現場を守る7箇条 ストップ品質不正

- 品質不正はなぜ起こるのか

〇情報管理、セキュリティのコンプライアンスを学ぶ本は下記のとおり

- マンガ+図解で基礎がよくわかる情報セキュリティの教科書

- インフォメーション・ガバナンス 企業が扱う情報管理のすべて 顧客情報から社内情報まで

〇ハラスメントのコンプライアンスを学ぶ本は下記のとおり

- 恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす

- 「パワハラ防止法」対応!!「職場のハラスメント」早わかり

- 「ハラスメント」の解剖図鑑

- パワーハラスメント(第2版)

〇コンプライアンス知識の習得は本を読むだけで終わらせずに研修と組み合わせる

コンプライアンスの遵守は、企業の社会的な責任が問われる部分です。

今回ご紹介した本や研修を活用しながら、コンプライアンスの強化に取り組んでいきましょう。

株式会社LDcubeではコンプライアンス研修に活用できるeラーニング、マイクロラーニング、LMSなどの提供を行っています。

コースごとの価格設定もあれば、受講人数に制限を設けない全社員受け放題プランなど、費用についてもバリエーションを用意しております。

また不祥事の起きない会社づくりに向け、HEP(ヒューマン・エレメント・プログラム)やLIFOプログラムなどの研修や社内トレーナー養成も行っています。

さまざまなアプローチが可能です。実績・導入事例の紹介も行っていますので、お気軽にご相談ください。

▼ 関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。