想像力と創造力の違いとは?それぞれを鍛える具体的な方法も解説

「想像力と創造力って、何が違うんだろう?」

「使う言葉だけど、共通点もありそうだなあ」

「想像力と創造力をそれぞれ伸ばす方法はあるだろうか」

同じ読み方でありながら違う「想像力」と「創造力」。違う言葉ですが、何となく共通点がありそうだな、と考える方も多いのではないでしょうか。

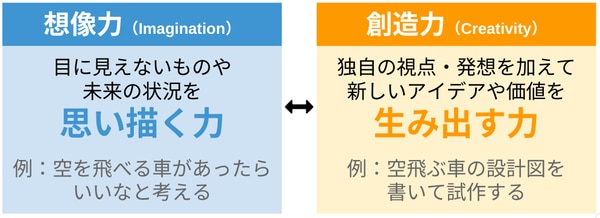

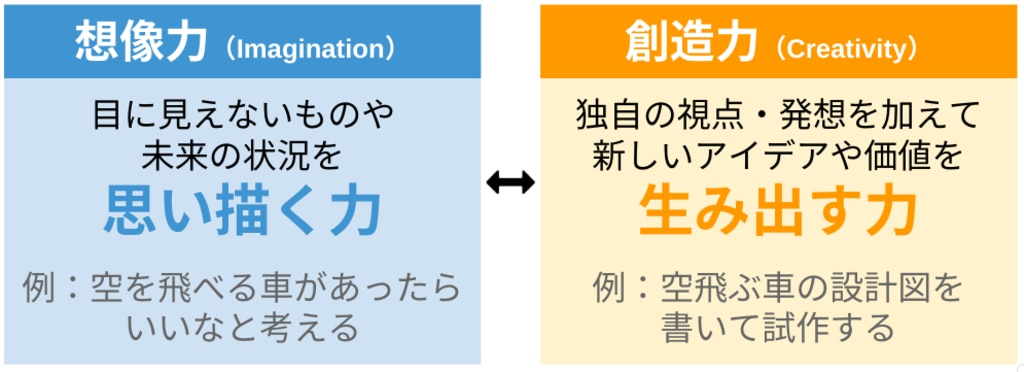

実は、この二つの力は似ているようで違うもの。想像力は「まだ見ぬ世界を思い描く力」、創造力は「まだこの世に存在しないものを生み出す力」です。

ビジネスシーンでは、この「想像力」と「創造力」をどう活かすかが成功の鍵になります。

本記事では、2つの力の言葉の違いや活用シーンなどを解説するとともに、それぞれを鍛える方法についても詳しく解説します。

◆ビジネスで活かせる「想像力」を鍛える方法6つ |

|

◆ビジネスで重要な「創造力」を鍛える方法7つ |

|

さらに記事の後半では、企業で「想像力のある人材」や「創造力のある人材」を埋もれさせないための環境整備についても解説します。

自分の想像力・創造力を鍛えたい方はもちろん、企業でそうした人材を育成していきたい方も、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてみてください。

▼創造性に関連するテーマについては下記で詳しく解説しています。

▼創造力を鍛える方法についてのお役立ち資料は下記よりダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.想像力と創造力の違いは?実は共通点もある言葉の意味を解説

- 2.想像力とは?想像力がある人の特徴・必要な職種・活用シーン

- 2.1.想像力(Imagination)とは

- 2.2.想像力がある人の特徴

- 2.3.想像力が特に求められる職種と活用シーン

- 3.ビジネスで活かせる「想像力」を鍛える方法6つ

- 3.1.まずは他の人・物事に興味を持つことが第一歩

- 3.2.相手の気持ちや立場を想像するクセをつける

- 3.3.幅広い領域の情報にアンテナをはる

- 3.4.自分とは違う価値観・反対意見に触れるようにする

- 3.5.仮説を立てて検証する習慣をつける

- 3.6.体系的に学ぶならばセミナーを受講するのがおすすめ

- 4.創造力とは?創造力がある人の特徴・必要な職種・活用シーン

- 4.1.創造力(Creativity)とは

- 4.2.創造力がある人の特徴

- 4.3.創造力が特に求められる職種と活用シーン

- 5.ビジネスで重要な「創造力」を鍛える方法6つ

- 5.1.知識・アイデアのインプットを増やす

- 5.2.常識や先入観にとらわれない発想を鍛える

- 5.3.異なる分野の知識を積極的に取り入れる

- 5.4.マインドマップやブレインストーミングで発想を自由に広げる

- 5.5.インスピレーションを得られるような体験をする

- 5.6.創造力を体系的に習得したいならば研修・セミナーがおすすめ

- 6.想像力・創造力のある人材を育成するためには企業の環境整備が重要

- 7.社内トレーナーが創造力開発研修を実施している事例

- 8.従業員の想像力・創造力を伸ばしたいならばLDcubeにご相談ください

- 9.まとめ

想像力と創造力の違いは?実は共通点もある言葉の意味を解説

まずは「想像力」と「創造力」の違いや共通点について解説していきます。

想像力(頭の中で思い描く力)と創造力(生み出す力)は、言葉の意味は異なりますが、実は相互に関わり合っている言葉です。

なぜならば、想像力(思い描く力)があるからこそ創造力(生み出す力)が発揮されますし、また、創造活動によって想像力(思い描く力)が育まれるといわれているからです。

幼少期の教育ではどちらの力も重要視されている

幼少期の教育においては、「想像力」と「創造力」はどちらも子どもの発達に欠かせない要素であるため、どちらの力もバランスよく鍛えていくことが大切とされています。(※)

教育の現場では、遊びを通じて、この2つの力を鍛えていく教育法が実践されています。

例えば、ごっこ遊びでは「お店屋さんになりきる」といった想像力が発揮されます。一方で、ブロック遊びやお絵描きでは「新しい形を作る」「アイデアを形にする」といった創造力が育まれます。

(※)参考:子どもの発達における想像力と創造性の重要性、幼児期の創造性教育における研究動向と課題

ビジネスにおいては「創造力」がより重視される

一方で、ビジネスの文脈においては、「想像力(思い描く力)」よりも「創造力(生み出す力)」のほうが重視される傾向があります。

なぜならば、想像力があってアイデアを生み出すことができても、それだけでは利益に直結しないからです。アイデアを実際に形にして市場に価値を提供することで初めて成果につながるため、創造力が求められるのです。

例えば、馬車での移動が当たり前だった時代に、「もっと速く移動できたらいいな」と想像力を働かせることは比較的簡単に行えます。しかしながらそれではただの願望で終わり、お金や社会的な価値を生むことはありません。

世界初のガソリン自動車を発明したカール・ベンツは、「創造力」を発揮して、実際にエンジンを開発して自動車という具体的な形を作り出すことに成功しました。それを市場に広めることで、現代の交通システムの基盤が築かれたのです。

これが「想像力(思い描く力)」よりも「創造力(生み出す力)」のほうがビジネスにおいて重視される理由です。

職種によっては「想像力」もとても重要

「創造力(生み出す力)」が重視される理由を説明しましたが、職種によっては「想像力(思い描く力)」の方が重要なケースもあります。

例えば、企画・マーケティング・研究開発・芸術分野では、創造力がなければ独創的なアイデアや革新が生まれにくくなります。一方で、カスタマーサポートや営業、接客業、教育分野では、相手の気持ちになって考える必要があることが求められるため、想像力が重要となります。

想像力(Imagination)が重要な職種 | 創造力(Creativity)が重要な職種 |

・教育分野 | ・クリエイティブ系(製品デザイナーなど) |

2章・3章では「想像力(思い描く力)」について、そして4章・5章では「創造力(生み出す力)」についてそれぞれ解説していくので、必要に応じて自分が求めるほうの情報を確認してください。

→2. 想像力とは?想像力がある人の特徴・必要な職種・活用シーン

→3. ビジネスで活かせる「想像力」を鍛える方法6つ

→4. 創造力とは?創造力がある人の特徴・必要な職種・活用シーン

→5. ビジネスで重要な「創造力」を鍛える方法7つ

想像力とは?想像力がある人の特徴・必要な職種・活用シーン

まずは「想像力(思い描く力)」のほうについて詳しく解説していきます。

想像力(Imagination)とは

想像力とは、自身が経験していないことや未来のことなど、「現実には存在しないこと」を頭の中で思い描く力のことです。

例えば、「市場にはないこういうサービスがあったら流行りそう」「AとBを組み合わせた新しい価値になりそう」など、誰も考えつかないようなアイデアを生み出すような力をいいます。

想像力は人生においてもコミュニケーションにおいても非常に重要なスキルですが、ビジネスでは「創造力(生み出す力)」のほうが重要視される事が多く、想像力を養うためだけのトレーニングはあまり行われることがないでしょう。

しかしながら、想像力は「創造力(生み出す力)」の土台となるものなので、「創造力(生み出す力)」を発揮するためには実は想像力も非常に大切なスキルとなります。

例えば、企業のマーケティング担当者が「顧客がどのようなニーズを抱えているのか」を想像することで、新しい製品やサービスを提案できます。また営業職が想像力を発揮して、顧客の求めていることを真に理解できれば、より効果的な提案を行うことができ、契約獲得につながるでしょう。

想像力がある人の特徴

「想像力がある人」とはどのような人かというと、例えば以下のような特徴を持った人が該当します。

(1)誰も考えつかなかった解決策を思いつく人

(2)顧客のニーズや市場の動向を先読みできる人

(3)危機察知能力が高くてリスクマネジメントができる人

(4)タスクの優先順位を付けるのが上手くて仕事が速い人

(5)相手の気持ちを想像することができ、先回りして行動できる人

このような想像力のある人材が社内にいると、新しいアイデアが次々と生まれるため、顧客の期待に応えるための施策を形にしやすいでしょう。さらに危機管理能力も高いため、リスクを早期に察知することができ、間違った方向性に進むことなく回避できます。

また、相手の気持ちや立場に配慮しながらコミュニケーションを取ることができ、チームワークが良くなり、職場の雰囲気も良くなるでしょう。想像力のある人は、リーダーとしてもメンバーとしても重要な役割を果たせる人材といえます。

想像力が特に求められる職種と活用シーン

ほとんどの職種で「想像力」は重要ですが、その中でも特に「想像力(未知のものを思い描く力・相手の気持ちを想像する力)」が必要となる職種を以下にまとめました。

【想像力が特に求められる職種と活用シーン】

職種 | 想像力が必要な理由 | 具体例 |

教育分野 | 生徒のそれぞれにあった指導法やカリキュラムを作る必要があるから | 算数の授業で、計算が苦手な生徒のきもちになって、楽しく視覚的に理解できるゲームを取り入れる |

医療・ 介護従事者 | 患者や利用者、その家族の気持ちをケアするため | 高齢者の介護で、将来的に歩行が困難になる可能性を考慮して、早期にリハビリ計画を立てて生活支援を準備する |

チームリーダー | チームメンバーそれぞれの考えや立場を理解することで円滑にプロジェクトを進められるため | プロジェクトメンバーがどのような支援が必要か、どの部分で苦しんでいるかを想像した上で、適切なリソースを割り当てて進める |

コンサルタント | 顧客の要求から真意を見つけ出すことで、最適な解決策を提案できるため | 顧客から「業務効率を上げたい」と相談を受けた際、単なる業務改善ではなく、社内コミュニケーションの課題やシステムの老朽化が根本原因であると想像し、デジタルツールの導入や組織改革の提案を行う |

営業職 | 顧客の要求から真意を見つけ出すことで、最適な解決策を提案できるため | 理由は明かさずに広告出稿をためらう企業に対して、予算が問題ではなく広告効果の説明が足りていないのでは?と想像をして、具体的な効果予測を出して契約にこぎつける |

接客業 | 顧客の反応やニーズを先読みして、サービスや料理の提供方法を工夫するため | 「とにかく安いPCが欲しい」という顧客に安いPCを提案するのではなく、どのような使用目的なのかを一緒に掘り下げて、快適に作業できる最低限のスペックがある商品を紹介する |

教育分野や医療・介護従事者などは、生徒や患者などと誠実に向き合ってコミュニケーションを取っていく中で、相手の気持ちを受け止めたり向き合ったりするための想像力が求められます。

また、営業職、接客業など直接顧客と応対する職種においては、顧客一人ひとりの立場を想像して話をすることで、適切な提案を行うことが可能です。

想像力を活用することで問題解決力や提案力が向上し、より良い成果を生み出すことができるため、ビジネスにおいて不可欠なスキルといえるでしょう。

ビジネスで活かせる「想像力」を鍛える方法6つ

ここまで解説したとおり、ビジネスにおいて、想像力は問題解決や新たな価値創造に不可欠なスキルと言えるでしょう。以下に、想像力を育成する6つの方法を解説します。

まずは他の人・物事に興味を持つことが第一歩

想像力を育むための第一歩は、他者やさまざまな物事への興味を持つことです。いろいろな事柄に関心を持つことで、相手の立場や感情、成り立ちなどを理解しようとする姿勢が生まれ、これが豊かな想像力を育む源となります。

例えばクリエイティブ系職種の方だったら、街中の広告デザインや新商品のパッケージを見て、「なぜこのデザインにしたのか?」と考える習慣をつけるのが有効です。

また、営業職であれば、家族が何か物を買ったときに「なぜそれを選んだのか?」や「選ばなかった方を辞めた理由は何だったのか?」などをヒアリングしてみると、仕事につながるヒントを見つけられるかもしれません。

相手の気持ちや立場を想像するクセをつける

日常的に、他者の視点を想像する習慣を持つことも、想像力を鍛えるトレーニングとなります。

相手の気持ちや立場を想像することで、共感力が高まり、円滑なコミュニケーションや信頼関係の構築に役立ちます。

普段から気持ちや立場を想像するクセをつけておけば、仕事でも何かトラブルになったときに「こういうタイプのお客さんは、このような対処をしたら喜ぶだろう」とイメージできるようになります。

声掛けの仕方やサービス内容など、相手に合った提案ができるようになれば、提案力や問題解決力も向上し、コミュニケーションが円滑に進むようになるでしょう。

幅広い領域の情報にアンテナをはる

あえて多様な分野の情報を収集してアンテナを張っておくことで、想像力の幅を広げることができます。

いままでは全く知らなかった知識・経験を溜めていくと、それまでの知識では考えつかないような新たな視点やアイデアを生み出す土壌となり、創造的な問題解決を図れるようになります。

例えば、最新のテクノロジーや異業種のトレンドを学ぶことで、自社のビジネスに革新的なアイデアを取り入れることができるようになるでしょう。

自分とは違う価値観・反対意見に触れるようにする

異なる意見や価値観を拒絶するのではなく、むしろ積極的に触れていくことで、狭まっていた視野を広げることができ、想像力の幅を広げるきっかけになります。

いつも同じコミュニティに属していると、なかなか多角的な物事の見方が身につきません。そうすると、革新的なアイデアは生まれず、柔軟な思考ができなくなってしまうことがあります。

例えば、年配の人に「昔の仕事のやり方」について話を聞いたり、Z世代の若手社員に「最近のトレンド」を聞いたりすることで、自分とは異なる価値観に触れて、そこから新たなアイデアが生まれることがあります。

読書や美術館、海外旅行など、多様な意見や文化に触れることで、固定観念にとらわれない発想が可能となります。

仮説を立てて検証する習慣をつける

日常的に仮説思考を取り入れて「仮説を立てて検証する」という習慣をつけることで、想像力が鍛えられます。

例えば、最近ヒットしている商品がなぜ多くの方に支持されているのか仮説を立ててみましょう。仮説を立てた後にニュースなどで調べて答え合わせをしてみると、自分の仮説がどの程度合っていたかを簡単に検証できます。

また、「今朝は子どもの機嫌が悪かった」「今日はコンビニのプリンが売り切れていた」のような些細なことに対しても「なぜだろう」と考えてみる習慣を付けてみると、想像力を育成する良いトレーニングになります。

体系的に学ぶならばセミナーを受講するのがおすすめ

日常の中から意識することで想像力を鍛えることはできますが、もしもビジネスに直結するような想像力を鍛えたいならば、体系的に学べるセミナーを受講するのがおすすめです。

そうはいっても、ビジネス向けのセミナーや研修で、あまり「想像力を鍛える」ことに特化したプログラムは存在しないのが実際のところです。

そのため、自分の職種に特化した想像力を育成できる研修を活用するのがおすすめです。

例えば営業職や接客業であれば、顧客の気持ちを想像する力を養って適切なコミュニケーションを実現するために、ロールプレイング研修が有効です。

ロールプレイング研修については、以下の記事もぜひ参考にしてください。

創造力とは?創造力がある人の特徴・必要な職種・活用シーン

ここからは話が替わって、想像力ではなく「創造力(生み出す力)」のほうの内容に入っていきます。

創造力という言葉の意味や、創造力がある人の特徴、必要な職種と活用シーンを順番に解説していきます。

創造力(Creativity)とは

創造力(Creativity)とは、既存の枠組みにとらわれずに新しいアイデアや価値を生み出す力のことをいいます。

前述したように、たとえ想像力・発想力が豊かでも、考えついたアイデアを実際に形にして、商品やサービスを創り出せなければ利益にはつながりません。そのため、ビジネスにおいては、創造力は、競争優位性を確立して市場での成長を促すために重要な要素と言えるでしょう。

なお、創造力というと、ゼロから何かを生み出さなければならないと考える方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。既存のアイデアや概念を組み合わせて新しい価値を生み出す力も含みます。

例えば、iPhoneはまったく新しい発明ではなく、既存の技術(携帯電話やタッチパネル、インターネット接続など)を組み合わせることで大きなイノベーションを生み出した好例です。創造力は「新たな組み合わせ」や「新しい視点の導入」でも発揮されるものです。

創造力がある人の特徴

創造力についてなんとなく理解はできたけれども、まだ捉えきれていない方もいるかもしれません。

ここからは、「周りから創造力があると思われる人」がどのような人なのかを説明していきます。創造力がある人の特徴を見ていくことで、よりイメージしやすくなるかもしれません。

「創造力がある人」の特徴としては、以下のようなものがあります。

(1)問題解決能力が高く、情報を整理して具体的な解決策などを導き出せる人

(2)固定概念に縛られずに、新しい視点から革新的なアイデアを生み出せる人

(3)異なる領域の知識などを結びつけて、他にはない価値を生み出せる人

(4)実行力があり、アイデアを考えるだけでなく形にする能力が高い人

(5)好奇心が強くて常にアンテナを張って学び続ける人

このような創造力のある人材が社内にいると、問題解決のスピードと質が向上し、業務の効率化を進めることができます。また、新製品やサービス、革新的なプロセスの改善案が生まれるため、業界の中でも競争力を強めることができるでしょう。

創造力が特に求められる職種と活用シーン

創造力が必要な職種といえばクリエイティブ系の職種が一番に思い浮かびますが、それ以外の職種でも創造力は非常に重要なスキルです。

特に近年では、ありとあらゆる職種において、創造力は不可欠なスキルとして重要視される傾向にあります。

【創造力が特に求められる職種と活用シーン】

職種 | 創造力が必要な理由 |

クリエイティブ系 | 市場のニーズを捉えつつ、機能性・デザイン性・コストなどの制約の中で新しい製品を生み出すため |

営業職 | 陳腐化した古い手法ではなく、創意工夫を凝らした独自のアプローチが求められるため |

商品開発 | 革新的な商品やサービスのアイデアを発想するには、既存の枠にとらわれない自由な発想力と具現化する力が必要になるため |

研究開発 | 既存の技術では解決できない課題に対して、他分野の技術や新しい理論を組み合わせて革新的なソリューションを生み出すための発想力が求められるため |

マーケティング | 型にはまったアイデアではなく、消費者や顧客の琴線に触れる独創的な発想が重要になるため |

経営管理 | 既存の事業の枠を超えて未来を切り拓くビジョンを描くため |

ここで紹介した職種はごく一部ですが、あらゆる職種において、課題を解決して新しい価値を生み出すためには「創造力」が重要となります。

既存のやり方を踏襲して似たような戦略を進めるのではなく、新しい発想を取り入れることで競争優位性を確立できます。

ビジネスで重要な「創造力」を鍛える方法6つ

ここからは、企業の成長に欠かせない重要な「創造力(Creativity)」を鍛えるための方法を7つ紹介していきます。

知識・アイデアのインプットを増やす

創造力を高めるためには、多くの知識やアイデアをインプットすることが重要です。

なぜならば、新しい発想は、既存の知識や経験の組み合わせから生まれることが多いからです。インプットが少なければ発想の引き出しも限られてしまいますので、まずはできるだけインプットを増やすことを意識しましょう。

知識・アイデアのインプットを増やす方法例

|

これらを継続的に行うことで、新しい知識やアイデアの蓄積が増え、創造力の向上につながります。自分の仕事に関連していることはもちろん、他の分野の情報も入れておくと、異業種とのかけ合わせで思いがけないイノベーションが生まれることもあるかもしれません。

「読書の目標ペースを週1冊に設定する」など具体的な目標を設定してから、インプットする作業を習慣化するのがおすすめです。

知識・アイデアのインプットを増やすことで、創造力の土台を強化し、より多様なアイデアを生み出せるようになります。

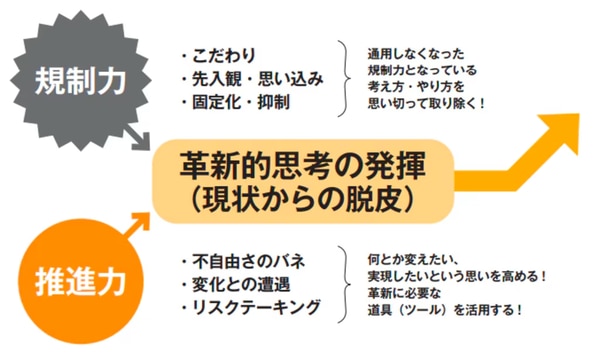

常識や先入観にとらわれない発想を鍛える

固定観念にとらわれずに柔軟な発想を持つことが創造力を高める鍵となります。なぜならば常識や先入観に縛られると新しいアイデアを生み出すことが難しくなるからです。

物事をゼロ(白紙の状態)から考え直す思考法「ゼロベース思考」のトレーニングを、日々の仕事や生活の中で意識的に取り入れて、柔軟な発想ができるよう鍛えましょう。

ゼロベース思考のトレーニング方法

|

例えば「スマートフォンは四角形であるべき」と考えてしまうと、ユニークなデザインは生まれません。業界の常識や前提を取っ払って、「円形のスマートフォンがあったら?」と考えることで、新しい可能性が広がります。

先入観を取り払い、自由な発想を意識することで、新しい価値を生み出せるようになります。

異なる分野の知識を積極的に取り入れる

異なる分野の知識を学ぶことも、新たな視点を獲得して創造的なアイデアを生み出すために重要です。創造的なアイデアの多くは、「一見無関係な複数の事象の掛け合わせ」から生まれるからです。

同じ業界内の情報収集だけを続けていると、その業界での通例や常識から抜け出せず、視野が狭くなってしまいがちです。一方で、異なる分野や業界の知識やスタンダードを積極的に取り入れることで、視野を広げて知識を組み合わせることができるようになります。

例えば、医療分野の技術を製造業に応用することで、新しい素材や加工技術が生まれることがあります。

また、異なる分野の知識を取り入れることで、自分が属している業界で当たり前となっている事柄のおかしさに気づいて脱却することにもつながります。例えば、ダイナミック・プライシング(需要と供給の状況に合わせて価格が変動する仕組み)は航空会社が主に採用していましたが、最近では飲食店にも広がりをみせています。

異分野の知識を学ぶことで、新しいアイデアの源泉を増やし、より革新的な発想ができるようになります。

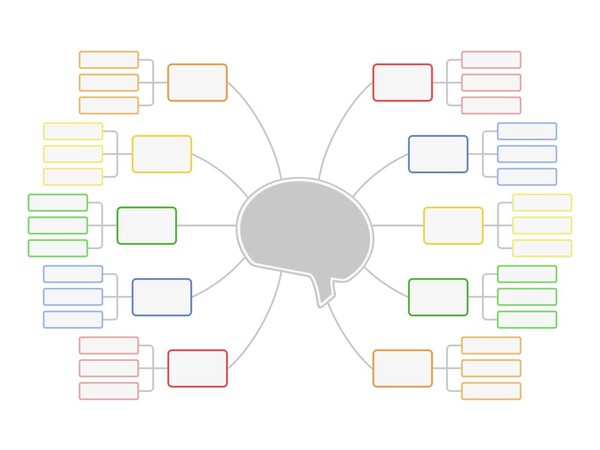

マインドマップやブレインストーミングで発想を自由に広げる

創造力を鍛えるには、自由にアイデアを広げるトレーニングが欠かせません。発想を柔軟にするための手法としては「マインドマップ」や「ブレインストーミング」が有名です。

マインドマップのやり方  中心にテーマを書いて、そこから放射線状に自由に連想を広げていく方法です。関連のある事柄を線で結びながら、自由に思いつくアイデアを次々と書き連ねていくことで、発散的思考が促されます。パソコンではなく、あえて手書きで行うのも創造性を刺激します。 思考を視覚化できるため、アイデアの関連性を見つけやすく新たな発想を生み出しやすいのが特徴です。 例:「新しいスマートフォンのケースのデザイン」というテーマを中心に、「素材」「機能」「デザイン」などの枝を作り、そこからさらに細かいアイデアを展開する。 |

ブレインストーミングのやり方 ブレインストーミングとは、複数人で自由にアイデアを出し合い、それを整理・活用する手法です。「批判や評価は禁止」「質より量を重視する」「自由な発想を歓迎する」「他者のアイデアを発展させる」をルールに、お互いの発想を刺激しながら多くのアイデアを出していきます。 ブレインストーミングを通して、自由にアイデアを出したり、他の人の意見に触れて視野や知見を広げたり、先入観や常識にとらわれない発想を促したりという体験を積むことができます。 |

このような発想を広げるトレーニングを日常的に行うことで、柔軟な思考が身につき、新しいアイデアを生み出しやすくなります。

インスピレーションを得られるような体験をする

インスピレーションを得られるような体験を積極的にしていくことも、創造力を身につけるために非常に大切です。なぜならば、同じ環境に身を置いて同じようなことをしているだけでは、発想が固定化されてしまうからです。

ただ机に向かって考えていては、独創的な発想やアイデアはなかなか生まれにくいものです。未知のものに触れたり新しい刺激を受けたりすることで、机上では思いつかないアイデアを引き出すことができます。

インスピレーションを得られる体験の例

|

こうした体験には「インキュベーション効果」(行き詰まったときに問題から離れることで、解決の糸口を掴みやすい現象のこと)もあります。普段とは違う環境にあえて身を置くことを意識しましょう。

創造力を体系的に習得したいならば研修・セミナーがおすすめ

日常の中で創造力を高める訓練も大切ですが、ビジネスで必要となる創造力を体系的に学びたいならば、研修やセミナーを活用するのが効果的です。専門家から教えてもらうことで、理論的な知識や実践的なトレーニングを効率よく学ぶことができます。

例えば、「デザイン思考」「ブレインストーミング」といった手法を学ぶ研修では、実践的なワークショップを通じて創造力を鍛えることができます。また、異業種の参加者と交流することで、新たな視点を得ることも可能です。

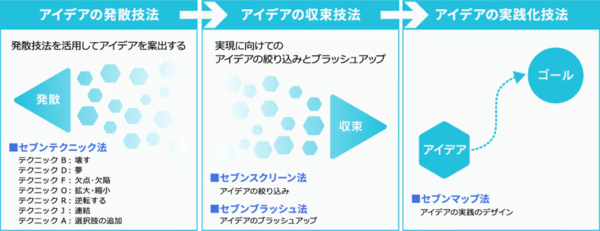

組織の人材育成として、より体系的・専門的に習得を推進したい場合は、ITS (イノベイティブ・シンキング・システム)を活用する方法があります。以下のように、アイデアを生み出すフェーズはもちろん、絞り込んで実践するまでを習得できます。

詳しくは、以下のページにてご確認ください。

⇒ITS (イノベイティブ・シンキング・システム)

想像力・創造力のある人材を育成するためには企業の環境整備が重要

ここまで「想像力の鍛え方」と「創造力の鍛え方」の両面について解説してきました。

しかしながら、企業において想像力や創造力のある人材を育成するためには、企業側の環境整備も非常に重要となります。

なぜならば、企業の風土があまりに保守的では、想像力のある人材・創造力のある人材をうまく活かすことができないからです。

特に大切な3つのポイントについて解説していくので、「自社の場合はどうだろう?」とイメージしながら読み進めてみてください。

出る杭が打たれないように心理的安全性を高める

想像力・創造力のある人材を育成するためには、社員が自由に意見を言える「心理的安全性」の高い環境を整えることが重要です。

「心理的安全性」とは、チームのメンバーが安心して自分の意見を言ったり、失敗を恐れずに挑戦したりできる環境のことです。例えば、Googleは「失敗を許容する文化」を社内に根付かせることで、社員が積極的に発言し、新しいアイデアを生み出しやすい環境を作っています。

心理的安全性が低い職場では、新しいアイデアを出そうとしても否定されることを恐れ、社員が発言を控えてしまいます。その結果、イノベーションが生まれにくくなり、組織の成長が停滞してしまいます。

上司から率先して、アイデアを尊重して意見を否定しない姿勢を示すことで、社員の創造力を引き出すことができます。

▼心理的安全性についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

⇒「心理的安全性」その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を解説!

成果を適切に評価できる表彰・報酬制度を整える

想像力・創造力を発揮する社員を増やすためには、成果を適切に評価し、表彰や報酬として還元する制度が必要です。

人は、自分の努力や成果が正しく評価されることで、さらに挑戦しようという意欲が高まります。特に創造的なアイデアは短期的な成果につながりにくいため、プロセスも含めて評価する仕組みが重要です。

例えば、革新的なアイデアを提案した社員に対して「チャレンジ賞」を設けて、金銭的な報酬とともに表彰する制度を導入する方法があります。このような制度を導入すれば、社員が積極的に新しい取り組みに挑戦するようになり、業務改善や新規事業の創出がさらに活発になるでしょう。

表彰や報酬を通じて創造的な行動を評価することで、社員のモチベーションが高まり、組織全体のイノベーションが促進されます。

部署間の交流ができる環境を整える

異なる部署の社員が交流する機会を増やすことで、新しい視点が生まれ、創造的なアイデアが生まれやすくなります。

同じ部署内のメンバーだけで議論していると、考え方が固定化しやすく、新しい発想が生まれにくくなります。一方で、異なる専門性やバックグラウンドを持つ人と意見を交わすことで、新たな発見や革新的なアイデアが生まれやすくなります。

例えば、定期的に部署間横断で交流できるミーティングを開催したり、ジョブローテーションやシャドーイング制度で他部署の業務を知る機会を作ったり、社内イベントやワークショップで交流する機会を作ったりするのが有効です。

部署間の交流を活性化することで、多様な視点が組み合わさり、新たな価値創造につながります。そのため、企業は意図的に交流の場を設けることが大切です。

社内トレーナーが創造力開発研修を実施している事例

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

人事センター モノづくり学校/人材開発部 企画管理課 主務 中島 昭一 様

導入前の課題

当社は、海外への生産移管と国内事業の強化を同時に進めていました。しかし、移管が進むと異なる文化や考え方により、スムーズな移行が難しくなり、特にコア技術の伝承が困難であることが明らかになりました。これにより、「国内回帰」への方針転換が必要となりました。新卒採用を再開したものの、20年間新卒採用を停止していたため、人材育成が滞り、若手を指導できる環境が整っていないという大きな課題に直面しました。

出会いと導入の決め手

2004年頃、組合の改革を模索していた際に、ITS(Innovative Thinking System)の短縮版研修と出会いました。この研修がもたらす新たな視点や実践的なアプローチ、そして社内で共通の言語として機能する可能性が、導入の大きな決め手となりました。従来の「モノづくり現場に特化した育成」だけでは新しい視点を養うには限界があり、ITSの柔軟なフレームワークは組織改革の一環として非常に有益であると判断しました。

展開ステップとお取り組み

当社の「モノづくり学校」では、技能技術の継承だけでなく、ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルも育成することを目指しました。教育施策としては、新入社員から中堅社員まで幅広くカバーするプログラムを設け、多角的な育成を行っています。また、ITSプログラムを活用することで、発想力を高め、変化に対応できる人材を育成しています。さらに、FISH!プログラムを通じて職場の活性化を図り、従業員が生き生きと働ける環境を構築しました。

導入後の感想・成果

ITSを受講した社員からは、「思考の箍(たが)」に気付いたという声が数多く寄せられました。発想の柔軟性を実感し、多くの受講者が職場でその学びを活用しています。発散技法や収束・実践化技法を通じて、日常業務に創造的思考を取り入れることが可能になり、これによりコミュニケーションの活性化や効果的なアイデアの出現につながっています。

取り組みにおける課題と今後の取り組み

ITS導入後、必要なフォローアップが不足しており、研修後の実践を促進する体制が求められています。従来の業務慣行を超える新しいアプローチを定着させるため、フォローアップ体制の強化や工場長の理解促進が重要です。さらに異業種交流の場を広げ、より多くの受講者が新しい視点を得られるよう支援する方針です。最終目標は、ITSのフレームワークを企業文化として定着させ、組織全体が共通の価値観を保持し続けることです。これらの取り組みを通じて、国内外での業務の成功を目指します。

▼インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。

⇒https://ldcube.jp/usercase/its/Panasonic

従業員の想像力・創造力を伸ばしたいならばLDcubeにご相談ください

組織の創造力を引き出すには、創造性やイノベーション思考に特化した研修の実施が効果的です。

創造力に関わるスキルは、研修(セミナー)での体系的な学習と実践を通じて効率的に習得可能です。具体的には、「イノベイティブ・シンキング・システム(ITS)」が効果的に学べるプログラムとして最適でしょう。

ITSは、変革期に必要とされる「革新的な行動」を実践できる人材を育てるプログラムとして、高い評価を得ているプログラムです。

創造的な組織文化の醸成を目指す企業にとって、ITSは直接的な効果を実感できる手段となります。

展開方法は、

- 3時間のセミナー

- 半日~4日間

- 半日×複数回

など、状況に応じてカスタマイズ可能です。

詳しくは以下のページよりご確認ください。

⇒ITS (イノベイティブ・シンキング・システム)

また、ITSプログラム以外にも疑問・ご相談などがあればぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

本記事では、想像力と創造力の違いや共通点、それぞれの伸ばし方などについて解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆想像力と創造力の違いは?

- 幼少期の教育ではどちらの力も重要視されている

- ビジネスにおいては「創造力」がより重視される

- 職種によっては「想像力」もとても重要

◆ビジネスで活かせる「想像力」を鍛える方法6つ

- まずは他の人・物事に興味を持つことが第一歩

- 相手の気持ちや立場を想像するクセをつける

- 幅広い領域の情報にアンテナをはる

- 自分とは違う価値観・反対意見に触れるようにする

- 仮説を立てて検証する習慣をつける

- 体系的に学ぶならばセミナーを受講するのがおすすめ

◆ビジネスで重要な「創造力」を鍛える方法7つ

- 知識・アイデアのインプットを増やす

- 常識や先入観にとらわれない発想を鍛える

- 異なる分野の知識を積極的に取り入れる

- マインドマップやブレインストーミングで発想を自由に広げる

- インスピレーションを得られるような体験をする

- 創造力を体系的に習得したいならば研修・セミナーがおすすめ

想像力も創造力もどちらも、ビジネスパーソンとして重要なスキルです。

株式会社LDcubeでは、プログラムの実施に加え、創造的人材を育てる社内トレーナーを養成・サポートするサービスを提供しています。

研修を内製化することで、自社の目的や方針に合った創造的な人材を育てることができます。

無料のプログラム体験会も行っていますので、お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。