マネジメントに必要な人材育成スキル4つ・スタンス3つ|開発方法までポイント解説!

「プレイヤーとしては優秀なマネジメントなのだけど、メンバーを育成する意識が薄い」

「マネジメント間で部下育成の熱量やスキルにムラがある気がしている・・・・・・」

一般社員層と比べると、マネジメントは他者の力を引き出しながら成果を上げる、ある種の特殊な能力が求められます。

ただし、マネジメントに求められていることは多岐に渡るため、次から次へと開発すべき能力や乗り越える壁もあることでしょう。

そんな状況でマネジメントの人材育成力を鍛えるためには、「何をすることが人材育成力向上につながるのか」を絞ることが重要です。

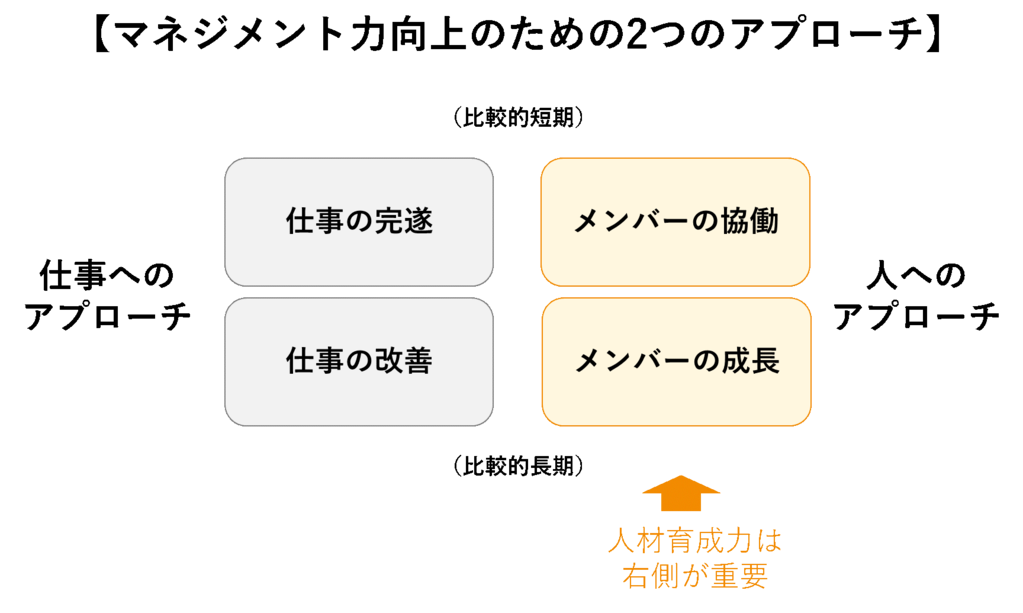

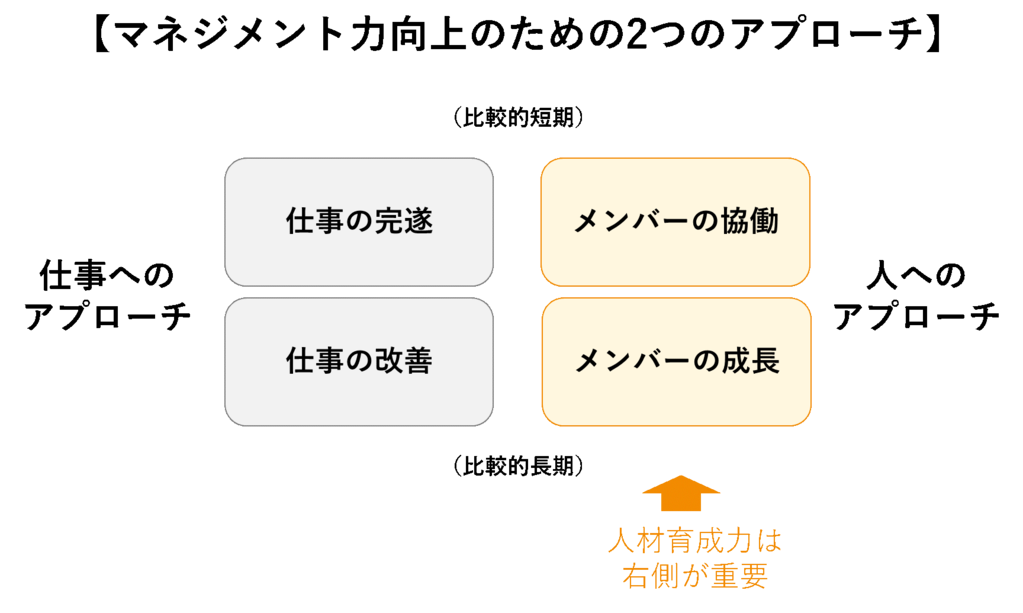

そこで本記事では、マネジメント力開発の中で人材育成に絞る2つのアプローチを紹介します。

人材育成力を高めるには、右側の「人へのアプローチ」に注目して能力開発をすべきです。

さらに記事では「人へのアプローチ」をブレイクダウンし、人材育成力向上に必須な4つのスキルと3つのスタンスを解説します。

【集中して開発すべき、4つのスキルと3つのスタンス】

必要なスキル | 概要 |

経営理念の理解力 | 経営方針をマネジメントが自分の言葉でメンバーに伝える力 |

コミュニケーション能力 | メンバーとの意思疎通や協調をスムーズに行うための力 |

指導力 | 指導内容をメンバーが理解し実際に行動改善まで導ける力 |

リスク管理力 | メンバーが自主的に望ましい行動を判断できるようにする力 |

必要なスタンス | 概要 |

本人にきっかけを与える | 細かい指示をするのではなくメンバーが考えるヒントを与える |

継続を重視する | 中長期目線でメンバーの行動改革や成長を促す |

こまめにコンタクトする | メンバーの小さな変化を見逃さず声をかける |

ここまでお読みいただければ、マネジメントの人材育成力を開発でフォーカスすべきことは理解できるでしょう。

ただし、実際にマネジメントの能力開発をするには、ふさわしい手法や、現代ならではの押さえるべきポイントもあります。

その上で、当記事では本質的に人材育成力を高めるためのノウハウを、記事の後半で紹介します。

|

最後まで記事をお読みいただければ、自社マネジメントの人材育成をどう高めるかの目処が立つはずです。

ぜひ本記事でマネジメントの人材育成についての理解を深めていただき、自社で実施する参考にしていただければ幸いです。

▼マネジメントについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。

▼マネジメントについては下記にまとめています。こちらからダウンロードできます。

目次[非表示]

- 1.マネジメント力を上げるには2つのアプローチがある

- 2.マネジメントが人材育成する具体的な3つのメリット

- 2.1.組織の成果に直結するため

- 2.2.社員モチベーションを向上させるため

- 2.3.次期マネジメントを育成するため

- 3.マネジメントで必須の4つの人材育成スキル

- 3.1.経営理念の理解力

- 3.2.コミュニケーション能力

- 3.3.指導力

- 3.4.リスク管理力

- 4.マネジメントで必須の3つの人材育成スタンス

- 4.1.本人にきっかけを与える

- 4.2.継続を重視する

- 4.3.こまめにコンタクトする

- 5.マネジメントの人材育成力の高め方

- 5.1.資質を理解する

- 5.2.人材育成のスキル・スタンスを学ぶ

- 5.3.現場で行動してもらう

- 6.マネジメントの人材育成力向上をスムーズに進める2つのポイント

- 6.1.複数の手法を組み合わせてデザインする

- 6.2.実践状況を可視化する

- 7.マネジメントススキルeラーニングの受講率100%を達成した支援事例

- 8.マネジメントスキルeラーニングならLDcubeにお任せ!

- 9.まとめ

マネジメント力を上げるには2つのアプローチがある

「マネジメント力」という包括的な概念を捉えるには、2つのアプローチに分けて考える必要があります。

具体的には「仕事へのアプローチ」と「人へのアプローチ」に分かれます。

この右側の「人へのアプローチ」が「人材育成」に関するマネジメント力になります。

世の中の記事では、この「仕事を進める力」と「人材を育成する力」を混同しがちな傾向にあります。

そのため「マネジャーたるもの、こんなに多くの鍛えるべき力があるのか」と、現場マネジャーが‟あれもこれも”の混乱状態に陥ってしまうのです。

プレイングマネジャーが増えている昨今、左側の仕事を推進するためのスキルも当然必要です。

プレイングマネジャーでなくとも、担当する部署の仕事が全く進められない方にマネジメントは務められないでしょう。

ただし、マネジメントのマネジメントたる理由としては「メンバーを動かして、組織の成果を上げる」につきます。

つまり右側の「人のアプローチ」を鍛えないと、マネジャーのミッションを担うことは、どこかで限界がきてしまいます。

いつまでもプレイング力頼みで組織パフォーマンスを上げる状態を避けるためにも、人のアプローチは優先的に取り組むようにしましょう。

マネジメントが人材育成する具体的な3つのメリット

では、マネジメントが人材育成に集中してスキル開発すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは代表的な3つのメリットをお伝えします。

- 組織の成果に直結するため

- 社員モチベーションを向上させるため

- 次期マネジメントを育成するため

前述したように、マネジメントのスキル開発は「あれもこれも」になりがちなので、本章で人材育成スキルに特化する利点をしっかりを理解してください。

組織の成果に直結するため

マネジメントの人材育成力が上がると、メンバーが育つことで組織成果が上がりやすくなります。

組織の成果は、所属メンバーのパフォーマンスの総和と見なせます。

つまり、人材育成でメンバーが最大限の力を発揮することが、組織成果を最大化することになるからです。

所属メンバーが育たないと、マネジャーのプレイング力や一部のハイパフォーマーのメンバーに、組織成果が依存することになります。

仮に優秀な社員が休職や転職をしてしまうと、組織の成果が安定的に創出できない事態に陥ってしまいます。

つまり、所属メンバーが持てるポテンシャルを発揮できる状態にすることが、組織成果を出す近道といえるでしょう。

社員モチベーションを向上させるため

人材育成をすることで、メンバーが成長実感を持てるため、働くモチベーションが高まりやすくなります。

人は誰しも「できなかったことができるようになる」ような、純粋な成長欲求があります。

大きな成果や成長は中長期的な目線が必要ですが、そこに至るまでは小さな成功のプロセスの積み重ねです。

マネジメントが人材育成に特化すると、メンバーは日々の小さな場面で「昨日出来なかったことが出来ている」と実感することができます。

またメンバーが日々のモチベーションを維持できれば、会社定着率にも好影響があります。

つまり「育成」と構えるより「メンバーがより前向きに仕事ができるために」という支援をすることで、メンバーの良好なモチベーションが保持できるようになるでしょう。

次期マネジメントを育成するため

マネジメントが意識的に人材育成をすることで、組織的には次のマネジメント候補者が育つ体制ができやすくなります。

マネジメントは、基本的に組織に一人です。

人材育成をして次期マネジメントを育てていかないと、いつまでも自分一人がマネジメントの第一線で頑張る選択肢しかなくなってしまいます。

人材育成のなかにはスキル開発だけでなく、意識改革やキャリア開発も含まれます。

育成をするプロセスで、個人のマネジメント適性を見極めつつ、マネジメントへの指向を開発していくのも、人材育成のミッションです。

優秀なマネジメントは人材育成の際、権限移譲・キャリア開発・生産性向上などを同時実現しています。

例えば、リーダー的なメンバーに権限委譲することで、マネジメントはさらに他の仕事に時間を使うこともできます。

つまり、次期マネジメントを育てることで、組織的にはさらに成果に集中できるバッファができるといえるでしょう。

マネジメントで必須の4つの人材育成スキル

マネジメントで必要なスキルのなかで、おおよそ必須といえるスキルは以下4つに集約されます。

- 経営理念の理解力

- コミュニケーション能力

- 指導力

- リスク管理力

人は複数のスキルを一気に鍛えることはできません。

最初は人材育成の重要スキルに絞り、徐々に他に必要なスキル開発を進めるようにしましょう。

経営理念の理解力

人材育成で見落とされがちですが、経営理念を理解しメンバーに浸透させる力は重要です。

なぜなら、経営理念やビジョンをメンバー自身が咀嚼できている状態になれば、細かい日常的な指導は不要になるからです。

メンバーはマネジメントの指示がなかったとしても、自分自身で「この行動は経営理念に照らすと、どうなのだろうか?」と判断ができ、自走できる状態になります。

このスキルが高いマネジメントの行動例 | メンバーへの好影響 |

経営理念やビジョンを、自部署の方針や望ましい行動に変換して伝えられる | 自然と経営理念に則った行動が取れ、経営理念に照らした判断が自分でできるようになる |

経営理念がメンバーに浸透していないと、ちょっとした資料の作り方、顧客へのアプローチなど、都度マネジメントに質問が来てしまい、非効率な状態にもなりかねません。

「人材育成」と聞くと、メンバーへの個別アプローチを思い浮かべることも多いかもしれません。

しかし、実はマネジメントの役割としては、根本的な経営理念をメンバーに浸透させることが、一人一人の自律を促す近道といえるでしょう。

コミュニケーション能力

「人へのアプローチ」のスキル開発で欠かせないのが、コミュニケーション能力です。

他者を動かす際には言動を介す必要があるため、その素地となるコミュニケーション能力は必須で鍛えるべきでしょう。

どれだけ優れたビジョンがあって、戦略を描けるマネジメントであっても、それをメンバー・上司・他部署に伝えるコミュニケーション能力がなければ、効果がでにくいからです。

むしろマネジメント自身が戦略に迷いがあった場合でも、コミュニケーション能力があれば、周囲に「こんな戦略はどうだろう?」とやり取りしながら固めていくこともできます。

このスキルが高いマネジメントの行動例 | メンバーへの好影響 |

自部署の方針から日常行動までさまざまな事柄を、相手が理解・納得できるまでコミュニケーションを取れる | 迷いがない状態や心理的安全が高い状態で仕事に取り組め、何かあってもマネジメントに相談する関係性がある |

なお、コミュニケーションには「伝える」だけでなく「引き出す」も含まれます。

メンバーや他部署と気持ち良くやり取りするためには、相手の考えも引き出し、そこも含めて何かしらの結論を導くことが必要になります。

つまり、上下・左右とハブ的な機能として他者とやり取りするマネジメントは、コミュニケーション能力は優先して鍛えるべきでしょう。

指導力

メンバー育成の観点に特化すると、具体的に指導やサポートを促す力は必須です。

「名プレイヤー、名監督にあらず」のような言葉で表現されるように、メンバーが動けるように指導する力は、プレイヤーの力量とは別になります。

相手の力量や心情に応じて、望ましい行動がとれるようにサポートできる力が、マネジメントには不可欠です。

例えばアポイント獲得のトークでも、「このセリフを言えばいい」と押しつけるのは、メンバーの立場を無視した指導法です。

あくまで「このセリフが推奨される」というスタンスを前提として、個別メンバーの躓き状況に応じた、丁寧な指導を行うことが必要となります。

このスキルが高いマネジメントの行動例 | メンバーへの好影響 |

同じ組織戦略や行動指針であっても、相手の状況や性格に応じて、理解をしやすいように伝え方を変えられる | あまりピンときていなかった戦略であっても、マネジメントが行動レベルで指導ポイントを伝えたことで、スムーズに行動改善できるようになる |

「指導・サポート力」は「メンバー理解力」とも近い概念です。

結局は育成すべき対象者の強み・弱みを把握していないと、本人の行動を変えるような指導はできません。

つまり、マネジメントは望ましい行動を、伝えたい相手に合わせてチューニングして指導する力が求められるでしょう。

リスク管理力

ここ近年のビジネス環境を考えると、人材育成に不可欠なのがリスク管理力です。

どれだけメンバーが成果を上げようとも、リスク管理の観点が甘いと、組織として壊滅的な危機を迎えることもあり得るからです。

例えば業績達成の目線が強すぎると、常識外の値引きをしてでも当該期の数値目標を達成するような動きも生まれてしまいます。

ですが、短期目線の業績を追う動きは、その顧客を引き継いだ後輩や自社の業績分析にひずみを及ぼしてしまいます。

このスキルが高いマネジメントの行動例 | メンバーへの好影響 |

「この行動はダメ」だけではなく、その行動を取ることでのリスクや影響範囲まで含めてメンバーに伝えられる | ある場面の行動を他の場面での判断にも応用でき、自律的に正しい行動が取れるようになる |

マネジメントとしては、メンバーが常に正しい動きをできるように、コンプライアンスや秩序を保てるような力が必要でしょう。

マネジメントで必須の3つの人材育成スタンス

前章は人材育成のスキルを紹介しましたが、本章では「心構え・スタンス」で不可欠な3点を紹介します。

- 本人にきっかけを与える

- 継続を重視する

- こまめにコンタクトする

スキルはあくまで「ある場面で効果を発揮する能力」です。

スキル発動のテクニカルな側面だけでなく「人を育てるのはこういうことだ」という前提のスタンスも忘れないようにしましょう。

本人にきっかけを与える

人材育成で重要なのは、育成する本人が動き出せるきっかけを与えることです。

マネジメントが四六時中メンバーを見守れるわけではないので、基本的には本人が自主的に考えて「こうすべき」を導き出す状態が理想です。

このスキルが高いマネジメントの行動例 | メンバーへの好影響 |

行動そのものを教えるのではなく、「なぜその行動が望まれるのか」というヒントをメンバーに提示する | 自分の頭で最適行動を考えるため、他の場面でもアレンジや応用できる幅が広がるようになる |

マイクロマネジメントに陥ってしまうと、メンバーの細かい行動にも指導をしなくてはならなくなります。

メンバー自身も自分で考えることをストップしてしまい、毎日の行動でマネジメントからの指導を求めるようになります。

大枠の考え方や大事なポイントをメンバーに伝え、あとは「自分自身で状況を判断して、アレンジしてみて」という状況を作り出すようにしましょう。

継続を重視する

人の行動変容は定着にまで時間がかかるため、人材育成は継続を重視しましょう。

行動単体は、意識すればすぐに変わります。

ですが、メンバー自身が「なぜこうすべきなのか」を理解し、時には「目的に照らすと、あえて今回はこの行動を取ろう」とアレンジでてきて、初めて育成が浸透したといえます。

まずは、自分が指導した内容を実践しているかどうかを、こまめにチェックしてください。

そのうえで本人の効力感を確認しながら、中長期で伴走することが重要です。

このスキルが高いマネジメントの行動例 | メンバーへの好影響 |

継続的にメンバーの行動を観察し、少しでも改善が見られたらメンバーにすぐにフィードバックする | 自信がなかったメンバーでも成長実感を持つことができ、そのことでさらに改善のモチベーションが上がる |

「教えたことを速やかに実行しているか?」は気になるポイントですが、そのチェックだけでは足りません。

人の行動定着には「理解する→やってみる→効果に気付く」など、複雑なプロセスを経ることを忘れず、継続して指導するスタンスを大事にしましょう。

こまめにコンタクトする

前章の「継続を重視」とも近いのですが、こまめにコンタクトをとるのも人材育成の秘訣です。

頭では理解していても、実際にやってみて「うまく出来ない」ということはよくあることです。

そのため、マネジメントとしては指導した後に「どうだった?」や「今度も続けられそう?」というコミュニケーションを密にして、本人の実感を確認することは重要です。

このスキルが高いマネジメントの行動例 | メンバーへの好影響 |

少しでも様子が気になるメンバーがいたら、些細な点でも本人が悩んでいることをヒアリングする | 小さな問題でもすぐに相談ができるので、モヤモヤを抱えない状態で行動改善に臨める |

よくある失敗が「必要なことは教えたから」と、あとは本人努力に委ねてサポートをしないケースです。

ですが、最初から全てをうまく実践できるメンバーは稀です。

マネジメントとしてはインプットするだけでなく、メンバーがアウトプットに課題を抱えないかまで、密なコミュニケーションで確認することが重要でしょう。

マネジメントの人材育成力の高め方

ここまでマネジメントの人材育成に必要なスキルやスタンスを紹介してきましたが、本章では「どのように高めるのか」という手法にフォーカスします。

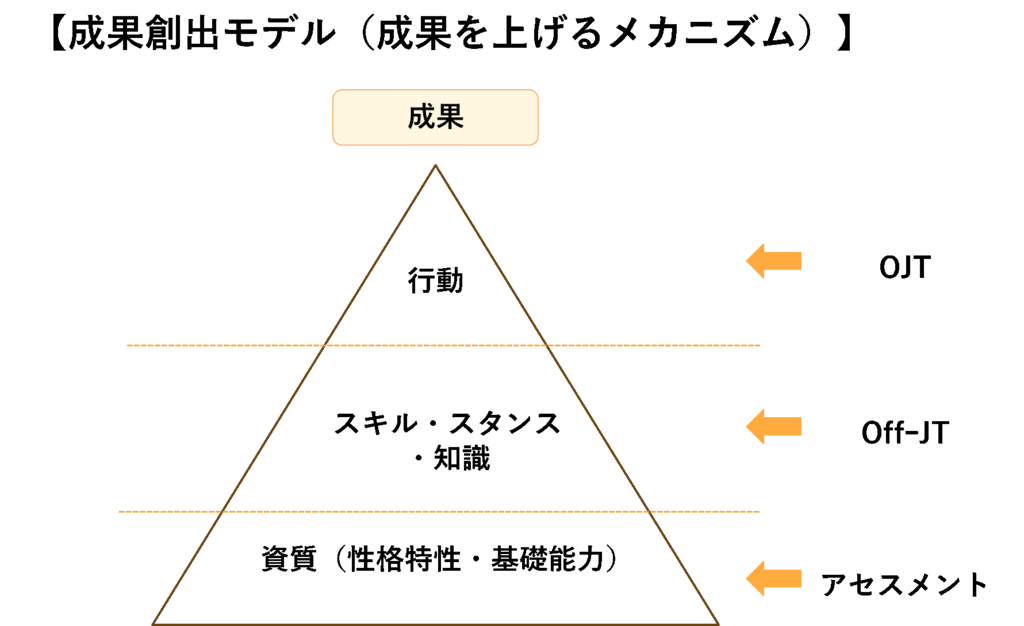

人間が成果を上げるまでには、一定のメカニズムがあり、それを以下のように構造化したものを「成果創出モデル(または「コンピテンシーモデル」)」と呼びます。

端的にこのモデルを説明すると「資質を理解し→スキルやスタンスを開発して→行動が変化して→成果に至る」となります。

この構造はマネジメントに限らず、ビジネスパーソンが成果を出すためにはおおよそ当てはまります。

今回はこのモデルに応じて、どの領域を・どのような手法で鍛えていくかを解説します。

資質を理解する

人には変化させにくい資質(性格特性や基礎能力)があるため、マネジメントが自身の特性を理解する必要があります。

例えば本来「繊細な性格の人」が、努力をしたとしても「強靱な性格」にはなかなか変化しにくいでしょう。

だからこそ「変化させる」ではなく「理解しておく」ことが重要なのです。

そのような自分自身の資質を知らないと、性格上難易度が高いスキル開発に挑んだり、ひどい場合は無理をし過ぎてメンタルに支障を来したりしてしまいます。

マネジメントも同様で、人材育成力を高めるにあたり「向いている部分」「不向きな部分」を自己理解することが必要です。

資質を理解するための方法としては、一般的には「適性検査」のアセスメントデータを活用します。

一般的な手法 | 必要日数 | 必要コスト |

適性検査・アセスメント | 数時間程度 | 数千円~2万円程度 |

多くの適性検査には本人に結果を開示するためのフィードバック用報告書があるため、結果を本人に返却すると、マネジメントの自己理解が促せます。

特にマネジメントはビジネスパーソンとしてある程度働いている層なので、過去の経験から本来の自分の持ち味を勘違いしているケースも多いようです。

本来の自分の強み・弱みを知ることで、人材育成をする場面でも拠り所ができることにつながります。

例えば「“周囲に自然と関心を持つ”自分の資質が生かせそうだ」という根拠にもなり、また反対に「“自己主張が強い”資質は控えた方が良さそうだ」と自己を顧みることができるでしょう。

人材育成のスキル・スタンスを学ぶ

スキルやスタンスを習得するためには、まずは基本セオリーを学ぶ必要があります。

例えば前述の「コミュニケーション能力を高める」と言っても、それだけではマネジメント自身は何をどうしたらいいか分からないでしょう。

基本を学ばずマネジメントが自己流のやり方で能力開発をしてしまうと、マネジメントによりバラつきが出てしまいます。

結果的に組織として求めたいコミュニケーション能力を発揮できるマネジメントの人数も、少なくなってしまうのです。

スキルやスタンスの基本を学ぶためには、多くの場合は「OffーJT(集合型研修)」や「eラーニング」が有効と言われています。

「なぜその力が必要か」という知識や理論から理解してもらう必要があるため、ある程度集中して学べる環境を整える必要があるからです。

一般的な手法 | 必要日数 | 必要コスト |

集合型研修 | 1日~2日 | 受講生一人当たり数万円 |

昨今のトレンドとしては、「初任管理職研修」は集合型研修で学び、人材育成に必要な能力開発はeラーニングを組み合わせるケースが増えています。

研修で学んだことがどれだけ定着しているかを確認する意味でも、「集合型×eラーニング」の組み合わせはおすすめでしょう。

現場で行動してもらう

次は学んだ内容を、OJTとして現場で実践してもらいます。

「分かるとできるは違う」の言葉に代表されるように、実際の現場で行動として発揮しないことには、学んだ内容は意味がなくなってしまいます。

分かったつもりになっても、うまく行動できない場合はあるでしょう。

その場合であってもOJTでは「何がダメだったのか」や「次は何を改善すればいいのか」と、学んだ内容に戻りながら、自分の行動をチューニングしていけます。

OJTのメリットをより活かすなら、人材育成場面を上司に見てもらいフィードバックをもらうことも効果的です。

また、もちろん育成対象である本人に「さっきの指導ポイント、意図は伝わった?」「改善のイメージは持てた?」と、感触をヒアリングすることも有効です。

OJTは研修などと違って決まった仕組みがないため、各社実施時期や実施期間は自由に決めています。

ただOJTを実施する際、共通して効果を高めるポイントもあり、以下のようなものです。

OJTの効果を上げるポイント |

|

このように、実践場面では周囲の客観目線も借りながら、トライ&エラーを重ねることで、いつしか自然に行動が身についていくでしょう。

マネジメントの人材育成力向上をスムーズに進める2つのポイント

最後に、マネジメントの人材育成力をより効果的に発揮してもらうため、今の時代に押さえておきたいポイントを2点お伝えします。

- 複数の手法を組み合わせてデザインする

- 実践状況を可視化する

人材開発のトレンドも昨今は変化をしています。

いくら正しいスキル開発や手法を選んだとしても、現場環境とフィットしないと、頓挫することもあり得ます。

本章で、よりマネジメントの人材育成力をスムーズに進められるポイントを、参考にしていただければ幸いです。

複数の手法を組み合わせてデザインする

本来的にマネジメントに人材育成力をつけたい場合は、複数の手法を組み合わせることが効果的です。

なぜなら、各手法には「短時間でできる」「集中して取り組める」などのメリットがある一方で、「学習内容が定着しにくい」「人によって取り組みの熱意が変わる」などデメリットもあります。

手法ごとのデメリットを補うためには、複数の手法を導入した方が、マネジメントの人材育成力を実践的に高められるからです。

例えば3日間の集合研修のみでは、人は数ヶ月もすると学んだ内容を忘れがちになってしまいます。

やがて、自己流の人材育成手法に戻ってしまいます。

集合研修を軸にする場合、その内容をサポートするeラーニングを組み合わせることがおすすめです。

学習内容の定着率を高めるだけでなく、常にマネジメント自身が「望ましい人材育成ができているか」と意識することにもつながります。

さらに人事部門による定期的なフォローアップ面談を組み合わせると、より丁寧なサポートになります。

マネジメントはなかなかメンバーや上司には弱音が吐けないので、現場とは距離がある人事部門の人間であれば、うまく行っていないことを伝えやすくもなるでしょう。

実践状況を可視化する

デジタル化が進む今の時代は、学習した内容の実践状況の可視化はぜひ取り入れたいポイントです。

なぜなら可視化されることで、人事や上司が本人の人材育成力の発揮状況に応じたフォローができるからです。

それだけでなく、マネジメント本人も可視化されていることで「取り組む前と比べて、自分はここまでできるようになった」という励みにもなります。

従来型の集合型研修では、実施直後の「満足度アンケート」は取っても、その後の実践は現場任せにする傾向がありました。

せっかく人材育成力を組織的に向上させるために研修をやったとしても、これでは最終的に実践する・しないは、マネジメントによって差が出てしまいます。

実施状況の可視化のためには、eラーニングが活用できるでしょう。

eラーニングなら学習者の学習進度や理解度、学習時間やパフォーマンスといったデータが簡単に取得できるようになっています。

マネジメントの人材育成力の可視化はLDcubeにお任せください! |

LMS・eラーニング「CrossKnowledge」なら  【LDcubeが提供するCrossKnowledge:4つの特徴】  15年以上にわたりeラーニングを提供してきた経験から ▶▶体験型デモもご用意しているので、ぜひ一度お問い合わせください |

マネジメントススキルeラーニングの受講率100%を達成した支援事例

支援事例:専門商社(400名)

これまでの課題

- eラーニングを「必修」にしなければ学習しない

- 流し見で「完了」することが目的になってしまっている

- 業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など

↓

CK-Connectによるパーソナライズ学習を導入

↓

受講率100%を実現

- 「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現

- 診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講

- 1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)

今回のポイント

- パーソナライズ学習:

パーソナル診断結果を基にした個々人に合わせた学習コンテンツを自動配信 - いつでも学べる環境:

学習者が必要なときに必要な学習にアクセスできる環境 - 学習データの蓄積:

学習者の学習状況をトラッキングするために学習行動のデータを取得

お客さまの声

- 社内ではeラーニングを導入しても、結局やってくれないのではないかという声が出ていました。なぜなら、eラーニングを「必修」にしないと学習者が積極的に取り組まないといったことがあったからです。同じことを繰り返していても効果は上がらないと思っていましたが、パーソナライズ学習を取り入れたところ、受講率が100%になったので正直驚きました。

- また、これまではコンテンツ数にも限りがあり、自社のオリジナルコンテンツの搭載ができなかったのですが、自社オリジナルコンテンツの搭載もできるようになったことで、学習してもらう幅が広がりました。

- また、診断結果のレポートには、自身の強みや課題の啓発だけではなく、職場メンバーとの関係性の中で起こりうることや周囲が必要なことについてもアドバイスがあり、そのレポートを基に、他メンバーと対話することで、職場の中でのコミュニケーションが取りやすくなり、仕事がスムーズに進むようになりました。

マネジメントスキルeラーニングならLDcubeにお任せ!

株式会社LDcube(以下、LDcube)は、CrossKnowledge社のコンテンツを提供しています。

CrossKnowledge社は、デジタルラーニングのリーダーとして世界中で高い評価を受けており、豊富な実績を持っています。

提供コンテンツは著名なMBA教授陣が登壇・監修し、グローバルな視点と最新の教育理論に基づいて設計されているため、質の高い学びを実現できます。この良質なコンテンツを活用することで、社員一人一人が知識を深め、スキルを身に付けることが可能です。

コンテンツは戦略、マーケティング、アカウンティング、ファイナンスなどのビジネススキルはもちろんのこと、リーダーシップやマネジメント、時流を取り入れたAIリーダーシップまで幅広く取りそろえています。

さらに、LDcubeはeラーニングと集合研修・オンライン研修を組み合わせて、ハイブリッドな学習体験の提供にも柔軟に対応しています。例えば、事前にeラーニングで基礎知識を習得し、その後の集合研修でディスカッションや実践演習を行うことで、学習効果を最大化することができます。

このような柔軟な対応により、企業の独自のニーズに応じたカスタマイズが可能となり、継続的な人材育成を強力にサポートします。

LDcubeは、質の高いコンテンツと多様な学習方法を組み合わせることで、社員の成長を促し、企業の成功に貢献します。

まとめ

今回は、マネジメントの人材育成力を高めるノウハウについて取り上げました。

あらためて本記事のポイントは以下の通りです。

◎マネジメント力向上には2つのアプローチがあり、人材育成力向上には「人へのアプローチ」が不可欠

◎マネジメントの人材育成力が向上するメリットは以下の3つ

- 組織の成果に直結するため

- 社員モチベーションを向上させるため

- 次期マネジメントを育成するため

◎マネジメントの人材育成力に不可欠なスキルは以下の4つ

- 経営理念の理解力

- コミュニケーション能力

- 指導力

- リスク管理力

◎マネジメントの人材育成力に不可欠なスタンスは以下の3つ

- 本人にきっかけを与える

- 継続を重視する

- こまめにコンタクトする

◎マネジメントの人材育成力の高め方は以下の3つ

- 資質を理解する

- 人材育成のスキル・スタンスを学ぶ

- 現場で行動してもらう

◎マネジメントの人材育成力向上をスムーズに進めるポイントは以下の2つ

- 複数の手法を組み合わせてデザインする

- 実践状況を可視化する

マネジメントの人材育成力が上がると、メンバーが成長するため、組織的に安定的に成果が上げやすくなります。

またマネジメント自身も「メンバーを育てて、組織を牽引する」という、マネジメントの醍醐味を感じやすくなるでしょう。

LDcubeは、企業の人材育成施策を通じて従業員の「行動変容」を強化するためにさまざまな支援を行っています。研修実施の計画を立てて適切に実施するための社内トレーナー養成や、施策の全体を効果的に管理するための学習プラットフォームの提供を行っております。

また、LDcubeはCrossKnowledge社のパートナーであり、世界中で高い評価を得ている学習コンテンツを提供しています。また、CrossKnowledge社が提供するCK-Connectを活用することで、パーソナライズ学習を実現することも可能です。パーソナライズ学習は、未来の学習の在り方を変える可能性を秘めています。無料のデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。

▼関連資料はこちらからダウンロードできます。

▼関連記事はこちらから。