株式会社ベルモニー様

UMUを活用し、「基礎教育のデジタル化」と「OJTのバラつき改善」を実現

~教育のデジタル化が、新人・若手・営業社員の効果的な教育体制を進めた事例~

-

取り組み前の課題:

・属人的なOJTによる「教育のバラつき」や、中途社員への「共通理解の浸透不足」が課題

-

取り組んだこと:

・UMUを導入し、動画や標準コンテンツによって教育を可視化・標準化。現場主導で学習環境を整備

-

今後の展望:

・新たな部門への導入展開を進め、育成の体系化と中堅層の定着支援を強化していきたい

株式会社ベルモニー

株式会社ベルモニーは、愛媛県・高知県エリアでブライダル(冠婚)事業、フューネラル(葬祭)事業、互助会(営業)事業などを展開しています。

取締役 本部長

米田 幸典 様

会社全体を統括する立場として、社内外の様々な責任者を担う。人事総務部門長の経験を活かし、人財育成における的確なアドバイスを行っています。

人事総務部 人事総務課長

池田 久純 様

人事総務部門における実務責任者。現場と協力しながら教育制度を構築し、最も大切な「人」が成長できる環境作りに注力しています。

企画部 互助会担当 係長

宅間 大起 様

企画部互助会担当として、互助会事業部の様々なサポートを行う。互助会事業部の専門知識の教育など、人財育成にも携わっています。

企画部 冠婚担当 主任

蔭平 裕貴 様

企画部冠婚担当として、冠婚事業部の様々なサポートを行う。冠婚事業部の新入社員研修(専門分野)など、スタッフの人財育成にも携わっています。

「OJTにバラつきがあり、現場教育がうまく進んでいない」

「新入社員や中途社員への基礎知識教育を効率化・効果的に実施したい」

このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

ベルモニー様では、学習プラットフォーム「UMU」を活用することで、

「基礎教育のデジタル化」と「OJTのバラつき改善」を実現し、

新卒・中途社員などの新入社員教育や、営業教育を効率的・効果的なものにする取り組みを実施しています。

本記事では、 取締役 本部長 米田 幸典 様、人事総務部 人事総務課長 池田 久純 様

の2名にインタビューした内容をレポートします。

導入前の課題:

属人的なOJTと教育のバラつき

当社は、約500名規模の企業で、新卒・中途ともに毎年一定数の採用を行っています。以前から社員教育に力を入れてきましたが、現場任せのOJTでは教育内容にバラつきが出やすく、業務理解や会社理解が十分に浸透しないという課題を抱えていました。

例えば、ある社員はきちんと標準手順を教える一方で、別の社員は「見て覚えなさい」というスタンスで指導したり、自身のやり方をそのまま教えたりするケースもあり、教える内容が属人化していました。

また、中途社員は年間80名程と新卒よりも多く入社しますが、その教育も新卒以上に現場任せになりやすく、会社全体の方針や理念、業界知識といった「共通の理解」が十分に伝えきれていないという課題もありました。

特に葬祭部門は業務量が多く、教育に手が回らない実情もありました。以前は中途社員が入社する度に、人事メンバーが定期的に各現場を巡回し入社説明会を行っていましたが、人数増加と多忙のため実施が難しくなっていました。

こうした背景から、教育の属人化を改善し、標準化・可視化された学習環境を整えるために、UMU導入を検討することとなりました。

導入にあたっての懸念と進め方:

現場と密に連携しながら、「まずはやってみる」

UMUの導入に際して、最初に感じたのは「現場がうまくUMUを使ってくれるのか」という懸念でした。特に営業やサービス部門のように日々の業務に追われる現場では、新しいツール導入への警戒感や、「本当に現場で役立つのか」という懐疑的な声があっても不思議ではありません。

それでも当社が一歩踏み出せたのは、「まずやってみて、やりながら改善する」ということが重要だという考えがあったからです。準備万端な状態で始めるのではなく、試行錯誤しながら社内の反応を見て改善を重ねる、という考え方で導入を進めました。

導入の第一ステップとしては、まずは新卒社員向けの教育と、冠婚部門の営業強化でUMUの活用を開始しました。学習効果や運用のノウハウを蓄積した上で、互助会営業教育へ段階的に展開していきました。

各部門での活用を定着させるには、現場の協力が不可欠です。そのため、各部門の企画担当や管理職と密にコミュニケーションを取り、UMUのメリットを伝えると同時に、「現場の業務が楽になる」「教育にかかる負担を減らせる」といった導入効果を具体的にイメージしてもらうよう努めました。その上で、学習コンテンツづくりは現場主導で、現場の役に立つものを整備していける体制づくりを心掛けました。

また、導入にあたってはLDcubeのサポートが非常に心強い存在でした。定期的にオンラインMTGを実施しながら、学習コンテンツの設計や動画の活用方法など、現場ごとの悩みに寄り添った支援を受け、細かな課題にもスムーズに対応することができました。

活用の具体事例:

現場主導での学習コンテンツ整備

~新卒社員向け基礎教育の整備~

新卒社員には、入社後3カ月の合宿研修や現場ローテーションを通じて基礎教育を行っていましたが、研修後に部署に配属されると教育がOJT任せになってしまう傾向がありました。そのため、UMU上で動画やロープレなどを活用し、復習や自学自習ができる環境を整備しました。

具体的には、会社理解を深めるための事業方針や社内規則などの動画コンテンツ、社会人としての基礎知識を確認する試験・学びの共有BOXなどを準備し、活用しています。

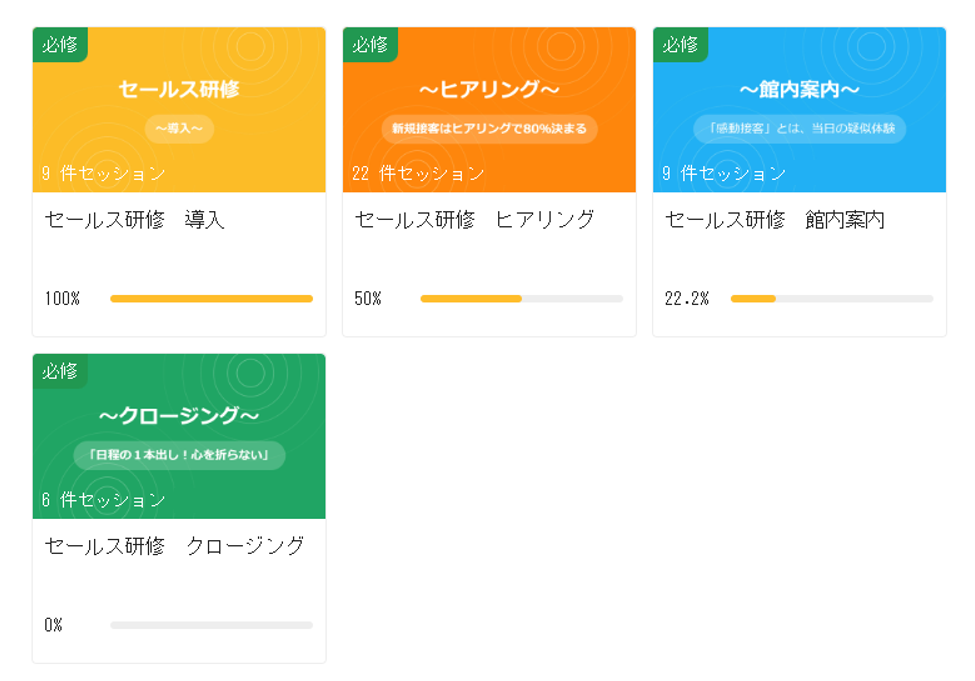

~互助会営業育成での活用~

互助会営業育成では、会員募集に関する基本カリキュラムやセールストークをUMUで学習可能にしています。

特に資格取得に必要な基礎知識については、標準動画を用意し、各自が自分のペースで学習できる体制を整えています。

~冠婚部門での活用~

冠婚部門では、新卒向けの専門研修(営業やプランニング)にUMUを活用しています。

動画コンテンツには、先輩社員のお手本トークやロールプレイを収録しています。今後は、上司からのフィードバック運用や、中途採用者向けにも活用を拡大予定です。

導入による効果と変化:

教育の均一化、効果の可視化の実現

UMU導入後、最も大きな変化は「教育の質が均一化されたこと」と「研修の効果が可視化されたこと」でした。

これまでの教育では、1度研修を行ったらそれで終わりというケースがほとんどでした。特に新卒研修は、配属後のフォローアップが難しく、復習する機会も限られていました。しかしUMUを導入してからは、研修内容を動画で何度でも視聴できるようになり、学びの定着を図ることが可能になりました。動画を活用することで、学習者のペースに合わせた復習ができるようになったのです。

また、UMUの管理画面を通じて「誰がどこまで学習を進めたか」「どの動画をどのくらい見たか」といった進捗を可視化できる点も非常に便利に感じています。理解度の低そうな箇所を把握して個別にフォローを入れるなど、教育効果の最大化につなげられています。

中途社員に対しても、「会社理解」「業界知識」「行動ルール」といった共通理解が求められる内容を標準化し、UMUで学習できるようになりました。これにより、現場に直接行かなくても、どこでも・いつでも学べる体制が整い、人事の工数や交通費といった運用コストの削減にもつながっています。

今後の展望:

葬祭部門への展開と育成体系の強化

今後、UMU活用の新たな展開を予定しているのが「葬祭部門」です。全社員の約65%にあたる300名超が所属する最大の部門であり、教育ニーズも非常に高い一方で、これまで最も教育の手が届きづらかった領域でもあります。

葬祭部門は業務が複雑かつ多岐にわたるため、育成には多くの時間と経験が必要です。従来は先輩の背中を見て覚えるスタイルが中心でしたが、それでは属人化を招き、知識の伝達やスキルの継承に限界があります。今後はUMUを活用して、業務マニュアル・接遇スキル・葬儀進行のノウハウなど、業務の基本を動画で体系的に学べるようにする計画です。

また、UMU活用は「人材の定着」にもつながると考えています。特に課題となっているのは、入社後3~5年、あるいは7~10年といった中堅層の離職です。この層はまさに会社の中核を担う存在であり、彼らが抜けてしまうと会社へのダメージは大きくなります。

単なる知識教育ではなく、キャリアの見通しや成長実感、適切な評価が得られるような育成施策の中に、UMUを位置付けていくことが今後の課題です。スキルごとの習得状況や業務プロセスの習熟度を可視化し、キャリア開発と連動させるなど、学習と評価を連動させた人材育成の仕組みを構築していきたいと考えています。

関連資料ダウンロード

関連記事

Contact

人材育成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください

人材育成に関する

お役立ち資料はこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

平日9:00~17:30